|

丝绸路上的睒子故事与艺术 |

|

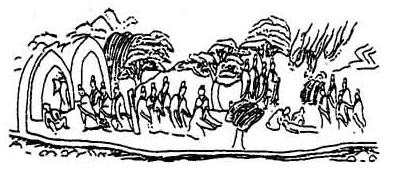

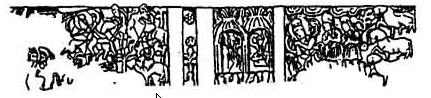

丝绸路上的睒子故事与艺术 作者:张鸿勋 闻名于世的古丝绸之路,不仅是一条促进中外经济往来的商贸之路,也是一座沟通东西文化交流的友谊桥梁。仅以文化交流而言,就广泛地涉及到宗教、哲学、医学、科技、工艺、语言、文学、音乐、舞蹈、绘画、民俗等等,泽及后世,极为深远。我国民间广为传布的“二十四孝”中所谓“郯子鹿乳奉亲”一事,就是通过丝绸之路、从古印度经中亚传入中国内地,经过千年流传改造本土化、世俗化后,融入我国社会生活,转变中国孝道故事的一个极好例证。 一 所谓郯子鹿乳奉亲,事见《二十四孝》载: 周郯子,性至孝,父母年老,俱患双眼,思食鹿乳。郯子顺承亲意,乃衣鹿皮,去深山入鹿群中,取鹿乳以娱亲。猎者见而欲射之,郯子具以情告,乃免。 老亲思鹿乳,身挂鹿毛衣; 若不高声语,山中带箭归。 此处所据,是1999年12月中国书店出版的《二十四孝》本。此本依次收虞舜,汉文帝,(周)曾子、闵损、仲由、郯子,(汉)董永、(后汉)江革、黄香、(汉)姜诗、丁兰、郭巨、(晋)杨香、(汉)蔡顺、(后汉)陆绩,(魏)王裒、(吴)孟宗、(晋)王祥、吴猛,(南齐)庾黔娄、(唐)唐氏、(宋)黄庭坚、朱寿昌等二十四人孝行事迹。每人事迹以四言标目,如“孝感动天(虞舜)”、“亲尝汤药(汉文帝)”、“啮指心痛(曾子)”之类。每事配以单幅画图,如“鹿乳奉亲”之图,背景是深山中有一奔鹿,郯子头顶鹿角、身披鹿皮、拱手向二武士作讲说状;武士中年轻者执枪,年长者执弓箭,其旁有一犬向郯子作吠状,使画面气氛增添了活气(图1)。每人孝行的介绍,极为简略,文后附以五言诗一首作结,对于这一刊本的底本所据,中国书店未作任何说明,不过从其文句看,似乎是据日本天保14年(1830年)刻本《分类二十四孝图》或民国乙亥(1935年)潮阳郭氏双百鹿斋刻本《二十四孝图说》翻印。《二十四孝》除此本外,还有其他印本,如1933年北平古物陈列所珂 版影印的清宫藏南宋画家赵孟坚和画家刘松年合作的《赵子固二十四孝书画合璧》等,其文句与中国书店本差不多,如郯子一则,其文为: 图1 采自《二十四孝》(中国书店1999年12月版。) 周郯子,性至孝,父母年老,俱患双眼,思食鹿乳。郯子乃衣鹿皮,去深山入鹿群之中,取鹿乳供亲。猎者见而欲射之,郯子具以情告,乃免。 至于1923年北平永盛斋刻本《二十四孝图说》、《百孝图》等本中的郯子故事,与上引大同小异,故不再一一介绍了。 传说中的郯子鹿乳奉亲故事发生在周朝,具体说是春秋时期的事情。当时距鲁国不远,在今山东省郯城县西南二十里有一诸侯小国,即郯国。杨伯峻著《春秋左传注》对郯国有个简介: 郯音谈,国名,据昭十七年传,为少皞之后,则为己姓;然《史记•秦本纪赞》云:“秦之先为嬴姓,其后分封,以国为姓,有徐氏、郯氏。”则似又郯出于伯益。《汉书•地理志》谓为“少昊后,盈姓”,盈即嬴。则其所自出从《左传》,姓则从《史记》也。《楚世家》顷襄王十八年有郯国,则郯国至战国犹存。[1] 郯子的先祖,在《左传•昭公17年》中有个十分详细的自白: 秋,郯子来朝,公与之宴。昭子问焉,曰:“少皞氏鸟名官,何故也?”郯子曰:“吾祖也,我知之。……我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名……。自颛顼以来,不能纪远,乃纪于近。为民师而命以民事,则不能放也。”仲尼闻之,见于郯子而学之。既而告人曰:“吾闻之,‘天子失官,官学在四夷’,犹信。” 从这一段话可知,郯子自称神话人物少皞(昊)的后裔;郯国是一个由以挚(鸷)鸟为主,以众鸟为百官组成的鸟图腾崇拜联盟侯国。《春秋》之例,于当时所谓夷狄之国,皆以“子”称,故它又是生活在中国东部沿海一带东夷集团中的一个小国。《春秋左传》涉及到它的记载,有如下数则: 1.宣公4年(前605):“四年春,公及齐侯平莒及郯,莒人不肯。” 2.宣公16年(前593):“秋,郯伯姬来归,出也。” 3.成公7年(前584):“七年春,吴伐郯,郯成。” 4.成公8年(前583):“晋士燮来聘,言伐郯也,以其事吴故。……使宣伯帅师会伐郯。” 5.襄公7年(前566):“七年春,郯子来朝,始朝公也。” 6.昭公16年(前526):“齐侯伐徐。……二月丙申,齐师至于蒲隧,徐人行成。徐子及郯人、莒人会齐侯,盟于蒲隧。” 7.昭公17年(前525):(见前引) 8.定公3年(前503):“冬,盟于郯,修邾好也。” 9.哀公10年(前485):“公会吴子、邾子、郯子伐齐南鄙,师于鄎。”[1] 《左传》所记郯国之事,若以初见记载的鲁宣公4年算起,到《史记•楚世家》最后见到它的楚顷襄王18年(前281)止,共历三百多年,郯国之君不知传了多少代,其间竟毫不见有郯子孝亲的记载;向以用字深寓褒贬著称的《春秋》,在宣公16年把嫁于晋国的郯伯姬,中途因晋国发生王孙苏与召氏、毛氏争政之乱而被弃遗并遣回娘家的事,因其关乎“诸侯出夫人”之礼(《礼记•杂记(下)》)都著于经传,如果真有郯子孝亲之事的话,就不会不写入《春秋》之中吧?所以郯子鹿乳奉亲一事之有无,是很可怀疑的。不过郯子孝亲一事虽于史无据,但若作为故事来看,其基干情节:孝顺的郯子——年老病眼的父母——着鹿皮入山觅鹿乳——几误中箭等,按此类型寻找,那就是从古代印度传来的睒子孝亲故事。 二 季羡林先生早已指出,我国二十四孝中的郯子孝亲故事,是通过译经从印度传入我国的睒子故事。而睒子故事原本是古印度民间广为流传的一个传说,其最初的记载,则见于完成于纪元前4~3世纪,由—个名叫蚁垤(V ālmiki,一译瓦尔米基或跋弥)的行吟诗人所完成的史诗《罗摩衍那》之中。[2]《罗摩衍那》(一译《腊玛延那》,意译为“罗摩游记”或“罗摩传”)与《摩呵婆罗多》并称为印度两大史诗,都是享誉世界的两部史诗。《罗摩衍那》在印度有许多互有差异的版本,经印度学者精校后,编订为7卷,约2万4千颂(一颂两行,一行16个音)的定本,经季先生译成汉文,收入《季羡林文集》第17~24卷。它的篇幅虽长,但其故事的基干情节却并不复杂。季先生将其故事梗概简述为: 大神毗湿奴化身为四,下凡生为十车王的四个儿子。长后憍萨厘雅生子罗摩,小后吉迦伊生子婆罗多,另一后须弥多罗生子罗什曼那和设睹卢祗那。罗摩娶遮那竭王从垄沟里拣起来的女儿悉多为妻。十车王想立罗摩为太子。小后要挟他,放逐罗摩14年,立自己的儿子婆罗多为太子。罗摩、悉多和罗什曼那遵父命流放野林中。十车王死后,婆罗多到林中来恳求罗摩回城即国王位。罗摩不肯。十头魔王劫走了悉多,把她劫到楞枷城。罗摩同猴王须羯哩婆联盟,率猴子和熊罴大军,围攻楞伽城。神猴哈奴曼立下了奇功。后来魔王被杀。罗摩同悉多团圆,流放期满,回国为王。[3] 在这基干故事之中,一如印度其他故事书,象《五卷书》、《故事海》,或阿拉伯著名的《一千零一夜》等,都穿插了大大小小、许许多多的其他故事,形成故事中套故事的独特结构。睒子的故事,就是穿插在《罗摩衍那》这部史诗第2篇“阿逾陀篇”第57~58章中的一个小故事。 这个故事是在十车王放逐了长子罗摩以后,夜半时分,他回想起过去的一件罪孽,向正在思子伤心的长后憍萨厘雅倾诉。原来十车王年轻时就能够闻声射箭命中任何东西,在一个炎热天气的夜晚,他驾车执箭去萨罗逾河边闲玩。这时,忽然听到水的咕咕响声,十车王以为遇到了来河边饮水的大象,于是随手向水响处射去一箭,但出人意外地: “接着从黑暗中传来了 森林居民说话的声音: ‘啊,啊!’说着倒入水中, 那里有人在说话呻吟。 怎么这一支箭竟射中了 象我这样苦行者之身? (2,57,18) 我在夜里来到了 这寂静的河边汲水, 我却被这毒箭射中, 我做了什么坏事?对谁? (2,57,19) 我本是仙人,与世无忤, 住在林中,以林产品为生; …… (2,57,20) 身上穿着树皮和兽皮, 我头上梳了辫子。 谁会想到把我来伤害? 我对谁干过什么坏事? …… (2,57,21) 断送了我的性命, 我没有什么忧愁, 只是我身死后, 我要为父母担忧。 (2,57,23) 那一双老人年纪大了, 长时间来由我来抚养。 在我化为五种元素以后, 他们倚靠谁把生命延长? (2,57,24) …… 你只射出了一支箭, 就把我自己射死; 你同时也就射死了 我年迈双亲两个瞎子。 (2,57,30) 他们俩眼瞎体弱, 正等着我打水回去; 他们好久就忍着渴, 满怀希望等在那里。 (2,57,31) …… 国王呀!这一条小路, 就通向父亲的净修处。 你去安慰他一下吧! 但愿他不一怒把你咒诅。”(2,57,35) 在诉说完这些话后,那个苦行者死去。“出于无知犯了大罪”的十车王,循着苦行者所指道路找到了那对盲父母,向他们讲述了前边发生的一切;悲痛欲绝的盲父母让他带路,来到儿子的尸旁,呼天抢地,大放悲声,诉说自己的失子之痛。这时死去的苦行者降临在父母面前,说是因其对父母做了善事,而“获得了天上神仙的躯体”,让父母勿过分悲哀。可是这父亲仍然向十车王发出了这样的诅咒: 既热你现在已经让我 由于丧子而痛苦难当; 国王呀!同样我也让你 为儿子担惊害怕而死去(2,57,46) 这个故事的基本情节:国王夜游——误射为盲父母觅水的苦行者——找到盲父母——盲父母到独生子尸旁——盲父咒国王将遭报应,与我国二十四孝中的郯子鹿乳奉亲故事相较,虽然郯子故事是为病目的父母入山寻鹿乳,也并未被箭射中而死,射猎者也就未受到什么诅咒,但是他们的身份同为国王,同样披着兽皮在丛林或山中为病目父母觅水或觅乳,同样遇到射箭者,只是最后结局不同而已。但从故事类型学而言,二者应属同一类型。换句话说,这两个故事之间应存在着一定的嬗变关系。经季羡林先生考察,我国的郯子孝行故事并不是直接受《罗摩衍那》的影响才形成,因为《罗摩衍那》在古印度属于伶工文学,是靠流浪到各处的艺人以传唱故事为生的世俗文学,所以在古代从未被我国全译为汉文。它之传入我国,是由佛经的汉译才来到了我国。这些汉译佛经是: 《六度集经》卷5(三国吴、康僧会编译) 《僧伽罗刹所集经》卷3(符秦、僧伽跋澄等译) 《睒子经》1卷(姚秦、圣坚译) 《佛说菩萨睒子经》1卷(失译) 《杂宝藏经》卷1(元魏、吉迦夜共昙曜译) 《善见律毘婆沙》卷2(萧齐、僧伽跋陀罗译) 《经律异相》卷10(南朝梁、宝唱纂集) 《法苑珠林》卷49“忠孝篇”(唐、道世著) 上述诸本,内容与文句的繁简虽有差异,但其故事人物、基本情节、孝行主题等,却无大的不同。现举《六度集经》卷5“忍辱度无极章”第3《睒道士本生》,现引其全文以见其事: 昔者菩萨,厥名曰睒。常怀普慈,润逮众生。悲闵群愚不睹三尊,将其二亲处于山泽。父母年耆,两目失明;睒为悲楚,言之泣涕。夜常三兴,消息寒温。至孝之行,德香熏乾,地祗、海龙、国人并知。奉佛十善,不杀众生,道不拾遗。守贞不娶,身祸都息。两舌、恶骂、妄言、绮语、谮谤、邪伪、口过都绝;中心众秽、嫉恚、贪餮、心垢都寂。信善有福,为恶有殃。以草茅为庐,蓬蒿为席。清净无欲,志若天金。山有流泉,中生莲华,众果甘美,周旋其边,风兴采果,未尝先甘。其仁远照,禽兽附恃。二亲时渴,睒行汲水。迦夷国王入山田猎,弯弓发矢,射山糜鹿,误中睒胸。矢毒流行,其痛难言,左右顾眄,涕泣大言:“谁以一矢杀三道士者乎?吾亲年耆,又俱失明,一朝无我,普当殒命。”抗声哀曰:“象以其牙,犀以其角,翠以其毛,吾无牙角光目(日)之毛,将以何死乎!”王闻哀声,下马问曰:“尔为深山乎?”答曰:“吾将二亲,处斯山中,除世众秽,学进道志。”王闻睒言,哽咽流泪,甚痛悼之。曰:“吾为不仁,残夭物命,又杀至孝。”举哀云:“奈此何!”群臣巨细,莫不哽咽。王重曰:“吾以一国救子之命。愿示亲所在,吾欲首过。”曰:“便向小径,去斯不远,有小蓬庐,吾亲在中,为吾启亲:‘自斯长别,幸卒馀年,慎无追恋也。’”势复举哀,奄忽而绝。王逮士众,重复衷恸。寻所示路,到厥亲所。王从众多,草木肃肃有声。二亲闻之,疑其异人,曰:“行者何人?”王曰:“吾是迦夷国王。”亲曰:“王翔兹甚善,斯有草席,可以息凉;甘果可食,吾子汲水,今者且还。”王睹其亲,以慈待子,重为哽噎。王谓亲曰:“吾睹两道士以慈待子,吾心切悼,甚(其)痛无量。道士子睒者,吾射杀之。”亲惊怛曰:“吾子何罪,而杀之乎?子操仁恻,蹈地常恐地痛,其有何罪,而王杀之?”王曰:“至孝之子,实为上贤。吾射糜鹿,误中之耳。”曰:“子已死,将何恃哉?吾今死矣!惟愿大王牵吾二老,著子尸处,必见穷没,庶同灰土。”王闻亲辞,又重哀恸。自牵其亲,将至尸所。父以首著膝上,母抱其足,呜口吮足,各以一手,扪其箭疮,椎胸搏颊,仰首呼曰:“天神、地神、树神、水神!吾子睒者,奉佛信法;尊贤孝亲,怀无外之弘仁,润逮草木。”又曰:“若子s審奉佛,至孝之诚,上闻天者,箭当拔出,重毒消灭,子获生存,卒其至孝之行;子行不然,吾言不诚,遂当终没,俱为灰土。”天帝释、四大王天、地祗、 龙,闻亲哀声,信如其言,靡不扰动。帝释身下,谓其亲曰:“斯至孝之子,吾能活之。”以天神药灌睒口中,忽然得苏,父母及睒,王逮臣从,悲乐交集,普复举哀。王曰:“奉佛至孝之德,乃至于斯!”遂命群臣:“自今至后,率土人民皆奉佛十德之善,修睒至孝之行,一国则焉。”然后国丰民康,遂致太平。佛告诸比丘:“吾世世奉诸佛,至孝之行,德高福盛,遂成天中之天,三界独步。时睒者,吾身是;国王者,阿难是;睒父者,今吾父是;睒母者,吾母舍妙是;天帝释者,弥勒是也。”菩萨法忍度无极忍辱如是。[5] 以此经所述与《罗摩衍那》相应部分比对,虽一为诗颂,一为散文,文体有异,但二者故事情节内容,几乎全同。不同的是:叙述者一为十车王,一为佛说;射猎者一为十车王,一为迦夷国王;被射杀者一为无名姓的苦行者,一为修道士睒;结局一为苦行者成仙升天,十车王受盲父母诅咒,是悲剧;一为睒由天帝释灌药而复活,迦夷国也由此奉佛,“国丰民康,遂致太平”,皆大欢喜。特别是,《罗摩衍那》中这段故事,虽也有因果报应思想,但总体上尚保持着民间诗歌反复咏唱的朴实叙事风格,而《睒道士本生》在结尾处,由“佛告诸比丘”云云,将十车王这个故事中的人物一一比附为佛教人物,轻轻巧巧就把民间传说故事,转化成了佛教故事。这是编造佛本生故事者最常用的手法,这样的套语几乎成了滥调。 睒子故事进入佛本生故事后,也就成为佛教艺术的题材之一。位于今印度中央邦首府博帕尔附近、距毗底萨(今比尔萨)西南约8公里处,有一座建成于公元前3~1世纪初的山奇佛塔(S āchi Stu-Pa),是印度著名的早期佛教建筑艺术。大塔下有四座砂石塔门,每座塔门约高10米,由三道中间微拱的横梁和两根方形的侧柱以插榫法构成。在横梁和侧柱的嵌板上,布满了浮雕、半圆雕或圆雕,以人物和背景变换来展现发生在不同时间、地点的一系列佛本生和本行故事,同中国传统的绘画长卷十分相似。大塔的西门上就镌刻着一幅睒子孝亲故事浮雕(图2): 图2 山奇第一塔 采自《中国美术全集•绘画卷》第16册。 整个画面由人物、草木、鹿群与茅屋组成:右上方是两间茅屋,为睒子盲父母所居处;左上方为鹿群,左下角是引箭射鹿的国王和中箭的睒子。雕刻简单古朴而凝重,这是睒子故事最早见于艺术的表现。又,在南印度德干高原文达雅山的悬崖上,有古代佛教开凿的阿旃陀石窟(Ajanta)。其中约建成于公元前1世纪的第10窟右廊壁上,也绘有连环面形式的睒子故事画。该画虽已剥落严重,但大体情节尚可辨识。它包含有:国王入山狩猎;盲父母隐居池边草庐,睒子与鹿交谈;睒子肩负水罐汲水,国王引箭误中睒子;国王与濒死的睒子交谈;国王至草庐前,向盲父母陈述睒子身亡事;国王引盲父母至睒子尸处;帝释以药拯睒子、睒子复苏、盲父母目复明,皆大欢喜。而约建成于公元5世纪的阿旃陀石窟第17窟,却仍是单幅多景式构图。画面下方是上身赤裸、下身着裙的睒子,肩负内坐盲父母的两筐前行,表现了睒子侍奉父母入山隐居。在其上方,则是国王引箭,一侍者双手托起中箭倒地的睒子;最上方仅存一马头和两马腿,应该是国王到盲父母隐居处之类的情节。(注:有关阿旃陀图刻的介绍,皆据《敦煌研究》1988年第3期刊刘永增《苏藏一幅敦煌壁画内容异议》一文。)除印度外,睒子故事传入师子国(今斯里兰卡),还有了能流动展现的经变彩画,见东晋法显(337/342~418/428年)所撰《佛国记》(亦称《高僧法显传》或《历游天竺记》)载其在师子国所见: 佛齿未出十日,使一辩说人著王衣服,骑象上,击鼓唱言:“菩萨经三阿僧祗劫,苦行不惜身命,以国、妻子及挑眼与人,割肉贸鸽,截头布施,投身饿虎,不恡髓脑,如是种种苦行,为众生故。……却后十日,佛齿当出,至无畏山精舍。……”如是唱已,王使夹道两边作菩萨五百身已来种种变现,或作须大拏,或作睒变,或作象王,或作鹿、马。如是形象,皆彩画庄校,状若生人。然后佛齿乃出,中道而行。[6] 所谓“睒变”,就是以睒子本生为题材的变现彩画。[7]至于其具体内容,则不得其祥了。 三 睒子故事何时传入我国?以目前所知,较早收有该故事的译经是《六度集经》。此经8卷,依大乘佛教所说6度,分为6章,收佛经91篇。这些经并非编者自译,有的就是前人所译。编集者是三国时吴国的康僧会。康僧会生年不详,据梁、僧祐《出三藏记集》卷13载,他祖籍康居(当今中亚撒马尔罕北),世居天竺,因其父经商,移居交趾(今两广境内)。十余岁时,双亲并亡,前出家。吴赤乌10年(247)赴建业(今江苏南京),居孙权为其所建的建初寺,从事传教译经,于吴末帝天纪4年(280)卒。《六度集经》中的《睒道士本生》的传入,正在此时。可是据梁、释慧皎《高僧传》卷13“经师•论”载: 天竺方俗,凡是歌咏法言,皆称为呗。至于此土,诵经则称为转读,歌賛别则为梵音。昔诸天賛呗,皆以韵入絃管;五众既与俗违,故宜以声曲为妙。原夫梵呗之起,亦肇自陈思,始著《太子颂》及《睒颂》等,因为之制声,吐纳抑扬,并法神授;今之“皇皇顾惟”,盖其风烈也。 说梵呗《睒颂》创自曹植,并不可靠,陈寅恪于《四声三问》一文中已加辩驳: 《睒颂》者即据康僧会译《六度集经》五《睒菩萨本生》而作之颂。考《高僧传》壹《康僧会传》云:会以赤乌十年始达建业。《魏志》拾玖《陈思王植传》云:(太和)六年发疾薨。吴大帝赤乌十年,即魏齐王芳正始八年,上距魏明帝太和六年,即植薨之岁,已十五年之久。陈思何能于其未死之前,预为未译之本作颂耶?其说……为依托,而非事实,固不待译辨也。[8](P340) 事虽伪托,但睒子故事撰成偈颂传唱,则是可能。于此可见至迟三国时睒子故事已在我国流传。 睒子故事随着佛教传入我国后,沿着丝绸大道,由西向东,在绘画、雕刻等艺术上,都有表现。新疆拜城附近克孜尔石窟中的第7、8、17、63、114、157、178、184、186等窟,森木塞姆石窟第26窟,克孜尔尕哈石窟第11窟等的壁画中,都有睒子经变故事画。这些壁画,大约绘成于两晋、南北朝时期。[9]其特点是少有表现完整故事的画幅,往往是选择睒子故事中一、二核心情节,以单幅菱格图式,夹绘在众多佛本生故事画群之中。如第17窟的一幅,是菱格顶端为穹庐中趺坐的睒子盲父母,其下是左侧为身着甲胄、骑在马上张弓欲射国王,右侧为跪坐泉边正弯身汲水的睒子(图3),构图非常简洁。又,第114窟的一幅,构图与第17窟相似,只是趺坐在穹庐的盲父母放在了下方(图4)。而第178窟中的一幅,却未有睒子的盲父母出现,只是在主题像上绘有装饰性的猴、禽鸟、奔鹿而已(图5)。这些菱形画中的人物,其发型、饰物、衣着、提壶等,都呈现出浓郁的当地民族的风格,特别是睒子的图像,全是汲水而非身披鹿皮,说明它们是按佛经故事绘制而成,尚未转化为中土故事。 图3、图4均采自谢生保《从〈睒子经变〉看佛教艺术中的孝道思想》(《敦煌研究》2001年第2期。) 图5 睒子本生 克孜尔第178窟 采自贾应逸、非青编《新疆壁画线描精品》(新疆美术摄影出版社1993年8月版。) 睒子故事进入当时“华戎所交一都会”的敦煌后,在文学和艺术的表现上,更为多样。敦煌遗书中,有5个残卷专收孝行故事:伯2621卷23则、伯3536卷3则、伯3680卷3则、斯5776卷6则、斯389卷5则。经王庆菽先生综合校理,拟名“孝子传”收入《敦煌变文集》卷8,睒子故事即见于伯3680卷(补以伯3536卷),其文为: 闪子者,嘉夷国人也。父母年老,并皆丧亡。闪子晨夕侍养无阙,常著鹿皮之衣,与鹿为伴,担瓶取水,在鹿群中。时遇国王出城游猎,乃见间下有鹿群行逐,王张弓射之。误中闪子,失声号叫云:“一箭煞三人。”王闻之有人叫声,下马而问。闪子答言:“父母年老,又俱丧明,侍养无人,必应饿死。”语了身亡。诗曰: 闪子行尊孝老亲,不恨君王射此身; 父母年老失两目,谁之一箭煞三人。(注:据《敦煌宝藏》第137册第127-128。台湾新文丰出版公司1990年版。又,斯2269号、北图“号”字14,“人”字22等卷,皆为其异本。) 又,台湾黄永武主编的《敦煌宝藏》第137册收录的德化李盛铎原藏敦煌遗书本《佛说父母恩重经》,亦载其事: ……昔丁兰木母,川灵感应;孝顺董黯,生义之报德;郭巨至孝,天赐黄金。迦夷国王入山射猎,挽弓射鹿,误伤闪胸,二父母仰天悲号。由是至孝,诸天下药涂疮,闪子还活。父母眼开,明诸日月。不慈不孝,(不)感应。闪子更生,父母开目。人之孝顺,百行为本。外书内经,明文成记。……[10](P107-128) 这两则“睒子”都作“闪子”,应是同一人。因它们都是取自梵文Sy āmaka(商莫迦)或Sy āma(睒摩)音译的首音,在《广韵》中又同为失冉切咸摄开口三等上声琰韵的书母字,只是用字不同而已。至于敦煌壁画中以睒子故事为题材的作品,则更多了。据敦煌文物研究所统计,现存洞窟中敦编第461窟西壁龛楣(建于西魏),第299窟窟顶西、北、东坡,第301窟窟顶北坡,第438窟窟顶北坡(以上建于北周),第302窟窟顶前部下段,第417窟窟项东坡(以上建于隋),以及西千佛洞第12窟(建于北周)等,都绘有睒子故事的壁画。[11]这些壁画的表现形式有两种:一种是立体式单幅画,如西千佛洞第12窟,其图分上下两层,自右而左(以像的左右定位),上层先绘睒子跪奉父母;其下层乃国王骑马射向睒子,再转上层,依次是国王向盲父母跪告;国王携盲父母去睒子亡处;盲父母抚尸痛哭,天神飞降;其下层是睒子再生,皆大欢乐(图6)。另一种是横卷式连环画。它一般是按故事的发生、发展、高潮、结束来展开画面,第299窟的睒子故事画是其代表作。此图绘于该窟主室顶藻井外围之西坡北段、北坡、东坡北段,成一“凹”字形。画面表现了该故事的六个情节,构图如图示:这六个情节是:(1)迦夷国王趺坐宫殿,前立拱手二大臣,后为一立侍;(2)在执曲柄伞侍从的遮护下,国王骑马向茂密山林走去;(3)国王纵马张弓欲射飞驰的奔鹿,睒子坐在溪边,旁立一鹿;(4)国王跪在内坐盲父母的穹庐前,作述说状;(5)国王引携盲父母前行;(6)盲父母抚睒子尸痛哭,天神降临。全图由右向左从两头开始展现,恰好使国王误射睒子这一关键情节,处于中央部位,表现了画家精心的构思(图7)。 图6 敦煌西千佛洞第12窟 睒子经变 图7 莫高窟第299窟窟顶 睒子经变 图6、图7均采自谢生保《从〈睒子经变〉看佛教艺术中的孝道思想》(《敦煌研究》2001年第2期。) 沿着丝绸之路向东,则有天水麦积山石窟第127窟前坡北魏时所绘的《睒子经变》图以及陇西县和清水县宋金墓砖彩绘二十四孝中的睒子鹿乳奉亲图。前者长7.6米,高1.4米,呈梯形横贯第127窟前坡,是麦积山现存最为完整内容也最为丰富的一幅北魏后期原作壁画。对此壁画,麦积山石窟艺术研究所刘俊琪先生历时3年完成了临摹工作,并先后发表过两篇研究文章。[12]据他介绍:“全图以朝臣送行、观猎、狩猎、误射睒子、睒子倾诉、国王告知盲父母、国王背盲父母去看睒子、盲父母哭尸八个场面组成。”“这幅北朝壁画,无论对物象形神的刻画、画面布局,还是对山川河流,即山水的处理,均达到了一个前所未有的高度。”(图8)至于陇西县和清水县宋金墓砖雕画,分雕于二块砖上右侧为一人骑马,身背数箭,左手执弓,右手前扬,前有一人牵马,马后上方墨书“国王出游”;左侧为头顶鹿角、身披被一箭穿透鹿皮的睒子半身像,身旁站一人,左手执棒抗肩,右手抬起,两人间墨书“剡子行孝”、“嘉□人也”两行(图9)。由于是砖雕,故其图像简单而呆板,谈不上什么艺术,仅备一格而已。 图8 麦积山石窟第127窟窟顶 睒子经变(局部) 采自谢生保《从〈睒子经变〉看佛教艺术中的孝道思想》(《敦煌研究》2001年第2期。) 图9 睒子鹿乳奉亲 采自魏斌等《甘肃宋金墓“二十四孝”图与敦煌遗书〈孝子传〉》(《敦煌研究》1998年第3期。) 展现睒子故事的雕刻艺术,进入中原内地后,偏北则有山西大同云冈刻于北魏时期的第1和第9石窟中《睒子经变》浮雕。第1窟的一幅,残缺过甚,大多画面不可辨认,只有第9窟前室腰壁的那幅,虽也有残损,但基本尚保存完整。据谢生保先生介绍,这幅“《睒子本生》从西壁南部开始,延伸至北壁。纵高0.8米,横长约4米。西壁三个画面。第一个画面是:妙行菩萨下凡投胎,盲父母施舍财物;第二个画面是:睒子肩驮盲父母入山,盲父母在草庐中修行;第三个画面是:睒子辞别父母去汲水,睒子同泉边的野兽戏耍。北壁两个画面:第一个画面国王入山狩猎,侍从紧随后面;国王射鹿,误中睒子。第二个画面是国王亲到草庐前向睒子父母谢罪;盲父母听后,举手哀痛,呼唤天神。共用5个画面表现了故事的主要内容,但没有天神下凡救活睒子、盲父母重见光明的情节。每个画面旁边原有石刻榜题,现已风化,不见字迹”。[14](图10、11)从中原向西南行,则有四川大足石窟刻在宝顶山大佛湾宋代第17号龛的《大方便[佛]报恩经变》中的《睒子经变》。该窟为平顶窟,高7.1米,宽14.7米。全图以释迦佛半身像为中心,东西两侧的岩壁面上,分三层雕刻着12组该经变相图。“释迦因地睒子行孝图”就刻在西壁上层。图中仅刻睒子父母抚尸痛哭,国王肩负弓,腰系箭壶,面向睒子父母站立;又刻有经文,引述《睒子经》内容,相当于该图的解说辞。至于在甘肃、山西、河南、北京、辽宁等省市多处发现的宋、金、辽、元以来历代墓室壁画或石棺线刻中包含睒子行孝在内的二十四孝图,都有不少,就不再一一介绍了。 图10 云冈第9窟前室西壁 睒子经变 图11 云冈第9窟前室北壁 睒子经变 图10、11均采自谢生保《从〈睒子经变〉看佛教艺术中的孝道思想》(《敦煌研究》2001年第2期。) 四 睒子故事传入我国后,并非一下子就融入我国民众社会生活、被认可为中国二十四孝之一的。它有一个逐渐世俗化、本土化的过程。这就不能不简单考察一下我国传统文化中的孝道问题。 在统治我国思想的儒家伦理道德体系中,“孝”是具有特殊重要地位的一种传统道德观念。儒家六经之一、先秦时期孝道文化总结和升华的《孝经》,“开宗明义章”就说:“夫孝,德之本也,教之所由生也”。《大戴礼•曾子大孝》篇也说: 夫孝者,天下之大经也。夫孝,置之而塞于天地,衡之而衡于四海;施诸后世,而无朝夕;推而放诸东海而准,推而放诸西海而准,推而放诸南海而准,推而放诸北海而准。《诗》云:“自西向东,自南向北,无思不服。”此之谓也。 在这种文化氛围下,孝行事迹的传说故事就为人们所津津乐道,并且自汉以来,历代都有人搜集、整理、编纂《孝子传》褒扬其事。不过《汉书•艺文志•六艺略》虽有《孝经》11家、59篇的著录,但尚无孝子事迹的著作,《隋书•经籍志•史部》则多了起来,计有:《孝子传赞》3卷(王韶之撰)、《孝子传》15卷(晋辅国将军萧广济撰)、又,10卷(宋员外郎郑辑之撰)、又,8卷(师觉授撰)、又,20卷(宗躬撰)、《孝子传略》2卷(佚名撰)、《孝德传》30卷(梁元帝撰)、《孝友传》8卷(佚名撰)等。到了《旧唐书•经籍志•史录•杂传类》除继续著录上列各书外,又增添了《杂孝子传》1卷(佚名撰)、《孝子传》1卷(卢盘佐撰)、又,3卷(徐广撰)等。不过这些著作大多亡佚,至清道光间茆泮林从唐宋类书《初学记》、《艺文类聚》、《太平御览》及其他有关著作中,辑得《古孝子传》十种,计有汉刘向以下萧广济、王歆、王韶之、周景式、师觉授、宋躬、虞盘佑、郑缉之,以及佚名等十家残存孝行人物事迹和茆泮林辑录的《孝子传补遗》10则。值得注意的是,这11种《古孝子传》辑佚中,并无睒子孝行故事,虽然并不排除未能保存下来的可能,但11种辑佚中竟然未有片言只语涉及睒子,就不能不认为在隋以前,睒子故事虽早已传入中国,但只在佛教界内传布,尚未融入中国孝行人物之中。之所以如此,是同那时一些儒者排斥佛教有关。佛教传入中国后,发展虽很快,且得到多数统治者的支持,但也引起了一些儒者的反对。特别是在中国文化传统中心“孝”与“忠”上,更是大受儒者攻击。他们说,和尚剃度出家,既毁形伤体,又断绝后嗣;身披袈裟,不拜王者,有违事亲报父母恩和君亲之教。梁僧佑《弘明集》卷3所收晋孙绰《喻道论》一文中,就引有对此的责难: 周孔主教,以孝为首,孝德之至,百行之本,本立道生,通于神明。故子之事亲,生别致其养,没则奉其祀。三千之贵,莫大无后。体之父母,不敢夷毁,是以乐正伤足,终身含愧也。而沙门之道,委离所生,弃亲即疏,刓剔须发,残其天貌,生废色养,终绝血食,骨肉之亲,等之行路,背理伤情,莫此之甚。 在这种情况下,怎么可能把佛教的菩萨睒子认同为本民族的孝子人物呢?当然,对于这种攻击,佛教内外都有为之抗辩者,双方持续争论不已,但最后终以佛教不懈的辩解、调和、妥协与改革,逐渐与中国封建传统文化靠拢,才得以渐渐平息了下来。 在现存文献中,首见引睒子故事入孝行的是成书于唐高宗总章元年(668年)、释道世撰《法苑珠林》卷61、62“忠孝篇•睒子部”。至于它进入我国二十四孝之列,大约应在晚唐五代之时。因为敦煌遗书晚唐五代抄卷中前引伯3680拟名“孝子传”内已有了睒子故事,同时还有三件五代高僧云辩撰述的《故圆鉴大师二十四孝押座文》,[14]证实此时也有了“二十四孝”之说,但其内容仅及目连、释迦、舜、王祥等9人孝行,并未出现睒子名目(不排除该文仅系列举,二十四人不必一一出现),直到河南林县城关发现的宋神宗熙宁至徽宗政和年间(1068~1117)墓葬砖雕[15],和《赵子固二十四孝书画合壁》、元代郭居敬(一说郭守正)编《二十四孝诗》等,始见睒子以郯子出现,收入了二十四孝。因而把佛教睒子故事中国化收入二十四孝的时间定在晚唐至北宋时,应该是没有什么大问题的。至于睒子改为郯子,是因我国古代有郯国,附会后便于“信而有征”,且因“睒”、“郯”二字形近,又同属咸摄开口呼定母字,音相近,也就便于转变附会。这样,古代印度的睒子故事,也就形成了周王朝时的郯子故事,融入了中国社会。 我们简略地考察了古代印度睒子故事传入中国衍化为郯子鹿乳奉亲故事进入二十四孝之一后,可以看到,世界上历史最为悠久的中印两个大国,在其文化交流中,就中国而言,以佛教为主的古印度文化传入后,大大丰富了我国传统文化的内容,但是在这一过程中,我们并非毫无保留、生搬硬套,而是在交流中以我为主,有吸收,有扬弃,有改造,也就是现在人们常说的“洋为中用”。史学大师陈寅恪就说过,历史上我国与外来文化交流时,“其真能思想上自成系统,有所创获者,必须一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位。此二种相反而适相成之态度,乃……二千年吾民族与他民族思想接触史之所昭示者也”。[16]这一论断,我们在二十四孝之一郯子故事中又得到了验证。

|