|

梵文是理解人类文化整体的语言工具 |

|

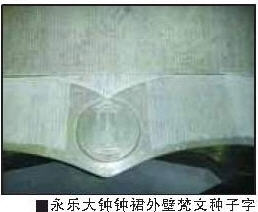

永乐大钟钟群的梵文字 法海寺陀罗尼梵文经幡 整个永乐大钟是一尊“都会曼荼罗” 北京元明清三代梵文物质遗存表 法海寺文保所的工作人员急切地说,请《中国社会科学报》帮我们呼吁一下,希望中国社会科学院和北大的梵文专家们能够帮助我们释读大钟内外的梵文。 北京大学东语系教授张保胜是梵文文物研究专家,他的老师季羡林先生曾称他为“我国目前在佛教梵文文物方面少有的专家”。 10月19日,本报记者到他家中拜访时,张保胜给记者看了他的一部已经基本完成、正待出版的书稿,内容是他对全国各地出土或发现的若干梵文文物研究的论文合集。记者心念一动,决定动身寻访北京地区元明清三代梵文物质遗存。记者的目标不是北京各大博物馆有梵文铭文的馆藏文物,而是走向“田野”,实地寻访散布在北京各区县的石刻、佛塔、经幢、铜钟上的梵文。 告别张保胜教授,10月20日—11月3日,记者转城区、上密云、赴昌平、走延庆,在北京最美的深秋时节寻访元明清三代梵文物质遗存。 塞外深山寻番字 番字牌村距密云县城约60多公里,以村中神秘的三体番字石刻而得名。记者查阅学术期刊数据库后发现,多年来虽然偶有游客至此,但只有中国社会科学院民族学与人类学研究所已故的藏学学者黄颢1987年在实地考察后写过一篇考证的论文,然而记者心头仍不免有些疑问,20多年过去了,黄颢先生文章的描述还准确吗? 出密云县城,沿密云水库西岸行车,再逆白马关河蜿蜒前行,关河幽咽,块冰初结,芦荻丛生,一片片白色的芦花随风飘拂,非常美丽。两边的山顶和山脊上,偶见长城城垛和残留的城墙。北京城区尚是秋末,这里已是初冬时节。过了白马关,就算是出长城到塞外了。 从番字牌下车,记者遇到村民孙兆兰老汉。孙老汉今年66岁,听说记者来看“番字”,带记者走到村口“梵字千古”牌楼旁边的小庙。走进小庙,一座小石山如云母屏风展开在面前。石山为片麻岩结构,在天然石壁上刻满了奇怪的符号。黄颢当年的文章没有照片,全是勾描的图形,记者按图索骥,逐一找到了梵文、藏文和畏兀儿文(回鹘式蒙古文)三种文字,一共有约二十组,单个字大的有四五十厘米、小的有二三十厘米。梵文和藏文的内容都是藏传佛教中非常常见的六字真言“唵嘛呢叭咪吽”。 单个六字真言并不鲜见,但是若干组梵文、藏文六字真言刻在这塞外深山之中的石壁上,显得非常神秘。据黄颢考证,这应当是元代石刻,很可能为驻扎在附近军事要塞的蒙古军队和藏族喇嘛所为。村北大山上有达子坟(鞑子坟)一座,记者登临其上,一无所获,只是地上偶有瓦片等构件,可见当年山上似乎有地面建筑。记者用手机上网查询在线地图,发现附近有村落叫“喇嘛栅子”,向村民询问,都说离此不远,但无人知道该村何以得名。 孙老汉告诉记者,小时候番字石刻比现在多多了,剩下的大概只有二分之一,破坏最多的时候是“文革”时期,被有的单位修屋时拆去打地基或者砌墙壁了。“文革”以前,县里曾经派人来拓片,据说送到城里给中科院鉴定。 关于番字,村里有许多荒诞的传说,有人说,每年大年三十晚上出番字,会听见石山这边叮叮当当凿击的声音。有人说,这些番字是印上去的,揭开岩石的外层,下面一层还是一样的番字。 有记载称在村里西山山根还有一个“十相自在图”的石刻。所谓十相自在图是由七个兰札体梵字堆写成时轮金刚咒,在藏传佛教寺院中很常见。记者询问了一些村民,大都只知道村口的番字石刻或者只是听说过西山某个石喇子上有番字,但是不能确定位置。在村尾,记者遇到正在晒冬日暖阳的连登甲老人,老人79岁,听说记者在寻找另一处番字,自告奋勇带记者来到西山,两人手脚并用,连攀带爬,来到一堆乱石前,在其中一块较为平整的石头上刻着复杂的大番字——十相自在图。该图大致应该是朝向南方的,与北海白塔南面的十相自在图相同,不知道这一布局是否有讲究。 镇国之宝永乐大钟上的五千梵文 北京北三环路北的大钟寺本名觉生寺,自从永乐大钟从万寿寺移入,俗称“大钟寺”。记者入寺,直奔大钟楼前,虽然经常路过大钟寺,却是第一次走到跟前观看这个庞然大物。永乐大钟高5.6米,口径3.3米,重46吨,为全国铜钟之最。然而永乐大钟引起记者兴趣的是钟体上的梵文铭文。据统计,大钟上汉文和梵文经咒共有23万字,其中梵文竟达5000余字。 张保胜经过多年研究,撰写了《永乐大钟梵字铭文考》一书,季羡林先生称他的这项工作为“近600年的佛钟铭文第一次得以解读”。据张保胜向记者介绍,大钟铭文分为三种,第一种为种子字,象征佛菩萨和佛教教义的文字符号,是经义的高度浓缩;第二种为陀罗尼,即咒或真言;第三种为曼荼罗。据他统计,大钟计有咒语145道,曼荼罗7幅,咒牌4幅,种子字77个。 永乐大钟梵文铭文主要刻在钟体上部,分布在悬挂结构、钟顶外壁、钟顶内壁、钟口唇边、钟裙内壁荷叶边等处。记者沿着大钟观察,因为钟太大,根本无法看清楚钟的上半截,也看不到钟的内壁,因此,站在钟前,满眼都是汉文的经文和咒语。记者只在钟裙外壁东西两侧各发现两个种子字,可以说站在永乐大钟前,一般人只能看清楚这四个种子字。记者查阅张保胜的《永乐大钟梵字铭文考》,并没有单独对这四个种子字进行释读,大概因为是简单易解之故。记者自己仔细比对,认为这应该是四大天王种子字,在曼荼罗上非常常见。 张保胜说,兰扎体梵文的书写是藏密僧人的“专利”,汉人不通此道。但精通书写未必等于精通梵文,藏僧在梵文书写上也常常发生错误,包括永乐大钟铭文也出现不少错误。 永乐大钟是明成祖朱棣迁都北京后营建的一大工程,观钟者只要想到在这个明成祖的威严堂皇的镇国之宝上,从钟顶自上而下布置着五千梵文,恐怕很难不感到惊讶。张保胜更进一步介绍道,“整个永乐大钟就是一尊都会曼荼罗——密宗所想象的以本尊毗卢遮那佛所化现的宇宙图——须弥山。”记者仰观这个巨大的都会曼荼罗,颇感震撼。 法海寺梵钟呼唤解谜者 告别永乐大钟,记者又来到石景山区模式口内的法海寺。法海寺建于明代正统年间,其整体建筑布局受到藏传佛教的深刻影响,初建时就有三位开山喇嘛驻寺。 在法海寺第二展室内陈列着法海寺梵钟,该钟铸成于明正统十二年。需要指出的是,所谓“梵钟”,是佛寺铜钟的通称,并非特指刻有梵文的铜钟。 现调到石景山文物保护所工作的苗天娥曾在法海寺文保所工作多年,对这口梵钟情有独钟,曾对该钟做过仔细观察和考证。苗天娥向记者介绍说,法海寺梵钟钟体外壁外侧有梵文经咒1500字,其间夹铸有汉文题名25组,钟体内壁有梵文经咒2070字,也铸有汉文题名25组。在这些汉文题名中有许多是纯粹藏传佛教尊奉的诸佛和金刚。此外,大雄宝殿藻井周围的231块曼荼罗天花板,皆有梵文种子字,也非常重要。 然而法海寺梵钟的梵文还没有被完全具体地释读清楚。法海寺文保所的工作人员告诉记者,前几天石景山区的领导正好来寺参观,问及梵文的具体意思,结果大家都答不上来。因此他急切地对记者说:“请你们《中国社会科学报》帮我们呼吁一下,希望中国社会科学院和北大的梵文专家们能够帮助我们释读大钟内外的梵文。” 珍贵的陀罗尼梵文经幢 经幢为刻有佛教经文咒语的石柱,常刻的内容为《佛顶尊胜陀罗尼经》等经咒。 法海寺梵钟外的走廊上就立有一个明代正统年间的八棱陀罗尼经幢,刻有梵文、汉文经咒若干。 记者在法源寺拜访法映长老时,在长老指点下,于法源寺天王殿外西南角找到一块八棱梵文经幢。根据现在的摆放方位,该幢的八面中,正东面全为汉文题记,落款时间为“大明弘治四年”;东面为梵文和汉文混杂,似某女为其父母建此经幢,落款时间为“天会丑年”,查天会为金代年号;其他六面则全为悉昙体梵文咒语。也许该幢于金代建成后,明代曾经补刻,具体情况还有待于学者进一步研究。 据介绍,北京通州区曾发现有元代梵文经幢两个,但是所在地址不详,可能已经转入文物库房保存。 当然,北京地区也曾发现有元代以前的梵文经幢,记者就此请教考古学家,北京文物研究所的于璞告诉记者,在房山区云居寺和大兴区康庄都曾出土有辽金时代的梵文陀罗尼经幢,不过对记者而言,这属于另一项任务了。 世界文化遗产云台 居庸关云台位于昌平区居庸关长城景区内。记者进入居庸关,直奔主题——云台。云台原为元代过街喇嘛塔,叠经世变,才成为今天的面貌。后世因望其如在云端,改称“云台”。云台券洞两壁刻有佛顶尊胜陀罗尼、如来心陀罗尼等经咒,使用了兰扎体梵文、藏文、八思巴文、畏兀儿文、西夏文、汉文六种字体。居庸关已经被列入世界人类文化遗产,而云台堪称镇关之宝,梵文等六体文字则是云台成为镇关之宝的关键因素。 中国社会科学院近年来启动特殊学科“绝学”建设项目,在云台就能看到三种列入“绝学”的文字——梵文、八思巴文和西夏文。站在云台前,记者虽不“识字”,几近文盲,但根据字形辨别,可以看到梵文咒语都刻在两壁顶部,居于所有文字之上。 从居庸关出来,记者前往寻找弹琴峡元代梵文石刻。在当地“的姐”贺梅的帮助下,记者才在延庆县弹琴峡隧道北出口下找到这处石刻,其内容为六字真言。同样的,在旁边还有藏文、蒙文六字真言石刻。弹琴峡梵文石刻虽然不起眼,但是它位于当年元大都到漠北的交通要道上,具有重要的参考价值。 宝塔梵迹 五塔寺本名真觉寺,位于海淀区长河北岸。寺中金刚宝座塔建于明代永乐年间,形制严整,气势雄厚,须弥座上刻有大量梵文咒语,字体非常丰腴可爱。据黄颢当年研究,梵文上一行为藏文,共四十四句颂词、三百九十六字,完整绕塔一周。 妙应寺白塔位于西城区阜成门大街路北,听说塔刹垂挂的铜制华蔓有梵文图案,但是由于白塔太大,记者走在塔下也无法看清塔刹。白塔寺慧捷居士告诉记者,唐山大地震后维修塔刹时发现过非常重要的梵文文物,但平时并不展出,去年在寺内举办白塔设计者“阿尼哥画传展”时曾经展出过一次。 另一座白塔位于西城区北海公园琼岛,塔身正面朝南的眼光门内为十相自在图,只要乘车路过北海南门都可以看到这个巨大的梵文咒图,成为人们身边见怪不怪的图景。 汉藏民族文化交流融合的见证 记者走了一圈,回到起点,再次走入梵文专家张保胜家的客厅,只是这次头脑里充满了各种梵文图像。记者向张保胜讲述了此次寻访的一些粗浅感受,得到张先生的肯定和鼓励。 在寻访的过程中,记者深感北京地区梵文文物的历史文化内涵非常丰富。 其一,这些梵文文物遗存数量不少,文物类型众多,反映出北京地区佛教文化的一些物质层面和精神面貌。 除了永乐大钟、法海寺梵钟等文物梵文铭文众多,释读工作较为繁难,其他物质遗存的梵文文字大多为六字真言等一类的常见咒语,需要做的释读工作不多,更多的研究工作应该是结合历史文献等其他材料,分析其历史文化意义。 其二,这些梵文遗存所在文物的级别非常高,大都是全国重点文物保护单位。仔细分析,我们认为梵文增加了这些文物的文化内涵,应该是并不为过的,显然,我们已经不能想象缺少了梵文的云台、白塔、永乐大钟、法海寺梵钟、五塔寺金刚宝座塔和雍和宫会是什么样的。 其三,也是更重要的,这些梵文大都是藏密僧众主持制作的,属于元明清三代藏传佛教在北京的重要物质遗存。而且可以看到,这些梵文石刻从番字牌、居庸关云台到弹琴峡摩崖石刻、五塔寺须弥座等,常常是既刻有梵文也刻有藏文,反映出藏族在北京的文化活动。 在撰写报道的过程中,记者既意外又激动地发现,中国现代文学馆原馆长、中央文史馆馆员舒乙从去年7月以来,发表了“十五块京城有藏字的石碑”等多篇文章,在全国乃至海内外引起很大的反响。10月的最后一天,记者辗转找到舒乙先生。 舒乙先生告诉记者,他在北京城区寻访总计发现了十五块有藏文的石碑,均为藏文与汉文、蒙文、满文并立,对于这一发现的意义,舒乙说道,“根本不用说什么话,只需将那些不明真相的人带到这批石碑面前,让他们自己看,他们立刻就会明白,西藏自古就是中国不可分割的一部分。这说明:藏族人民早就和祖国各族人民是一家人,西藏地区早就是祖国的一块重要版图,要不然,中国皇帝的每一篇重要文章或者题词,怎么都会有藏文的译文,怎么都会频频刻凿在首都北京最重要的石碑上。” 记者的此次寻访与舒乙先生的工作虽然不同,但亦相关。可以说,北京地区元明清三代梵文物质遗存是汉藏民族在首都地区共同创造的瑰宝,是中华各民族交流共融和共同创造中华文明的见证。(出处:中国社会科学报 本报记者曾江) 情依梵筴 传承绝学 在某种意义上,被称为“绝学”的梵文的开放性超出想象。 梵文也许是神秘的,但梵文学术研究并不神秘,也不高深莫测,更不是炫耀珍稀语种的浮华舞台。也许我们可以这样说,梵文是我们理解人类文化整体的语言工具之一。 窗外,繁华的长安街,建国门立交桥上车流滚滚,从楼上可以俯瞰街对面的古观象台,七八件精绝而奇妙的天文仪器寂寞地闲置着。 窗内,一群“奇怪”的学生围坐在中国社会科学院外国文学研究所的大会议室中,亚洲太平洋研究所研究员葛维钧正在向他们传授梵文。说他们“奇怪”,是因为这些学生,有的鬓发微斑,有的一头秀发,年龄相差颇大。 走进社科院梵文研究中心 10月的一天,当记者刚要迈入中国社会科学院学部委员、梵文学者黄宝生在外国文学研究所的办公室时,突然听到一片“唵”声。记者扭头寻声前往,“闯入”了这个梵文课堂。然而,对于记者的“闯入”,没有学生感到奇怪,大家仍然拿着课本,专注地聆听着葛维钧的讲授。 记者听了片刻,退出课堂,走入旁边不远的中国社会科学院外国文学研究所原所长黄宝生的办公室。黄宝生年近古稀,满头银发,温和平易。他说起话来,语气略缓,有条不紊。 黄宝生告诉记者,正在进行的课是中国社会科学院梵文研究中心从今年秋季开始面向全院新开设的梵文初级班,这是梵文研究中心成立以来展开的几项重要工作之一。现在主要由中国社会科学院外国文学研究所研究员郭良鋆和亚洲太平洋研究所研究员葛维钧轮流授课。等学员有一定基础之后,再由黄宝生来带着大家直接阅读梵文原典。 在黄宝生办公室,记者看到一份梵文班学员名单,来自中国社会科学院院内单位的有四五十人,分布在文学、历史、哲学、宗教、语言等研究所,另有来自北京高校等单位的一二十人。 “全国有多少梵文学术研究的同行?”记者问道。 “大约十来个人吧,”黄宝生说,“这是从严格意义上而言的,也就是能够以梵文作为语言工具,直接利用梵文原典进行研究,并撰写梵学领域严格的学术论文。如果从宽泛意义上来说,会略多一些,但也不会太多。” 采访中,黄宝生几次反复强调:“现在首要是培养人才,而不要炒作,不要浮夸。” 为了一探究竟,记者此后又数次来到梵文课堂旁听。记者在课间随机采访了几位梵文班学员,发现学员的目的性都非常强——大都是在自己学术研究中必须利用梵文材料,甚至已经遇到学术“瓶颈”而来学习梵文的。按黄宝生的话说,他们是有“学术雄心”的。美丽的藏族姑娘、中国社会科学院文化研究中心的意娜博士告诉记者,她现在在哲学研究所做博士后,研究领域是藏族艺术美学,尤其是藏密曼荼罗(坛城)艺术的研究,在利用原始材料时,常常会遇到一些梵文咒语,因此来学习梵文。哲学研究所的一名研究生则告诉记者,学习梵文是她的导师孙晶研究员对门下学生的规定——必须能够直接利用梵文原始文献研究印度哲学。在学生中,一位相貌清朗的僧人引起了记者的注意。记者上前请教,原来法师法号衍真,来自江西靖安马祖道场宝峰寺,受具足戒于一诚长老座下,现为宝峰寺代主持、江西佛学院副院长。 “您为什么要学梵文?”记者问道。“为了读梵文原典。”衍真法师回答。 “您能坚持下来吗?”记者不免多问了一句。“有信心能坚持到底。”衍真法师微笑道。 中国社会科学院梵文研究中心副主任孙晶给记者详细介绍了该中心目前主持开展的七个研究领域:梵汉佛经对勘研究、梵文哲学经典著作研究、梵字悉昙学研究、梵文文献的整理与研究、梵文文字的翻译与研究、编辑《梵汉词典》和编写梵文教材。 国内梵文学者人数已经很少,而能直接利用梵文研究印度哲学的更是屈指可数,孙晶和他攻读硕士学位时的导师、中国社会科学院荣誉学部委员巫白慧是其中的两位。孙晶说:“梵文哲学经典的研究水平要求较高,不但要懂得梵文,还必须要懂哲学,否则根本无法进行。所以,培养人才是一个长期的过程。” 在北京北郊太阳城,记者拜访了孙晶的导师巫白慧先生。巫老先生今年已经91岁了,身体健康,思路清晰,每天还打一会儿太极拳。巫白慧赠送给记者他今年刚出版的新书——《〈梨俱吠陀〉神曲选》,这是他二三十年系统研究的总结性著作。谈到今后的研究设想,巫白慧说,“我年纪大了,以后就温故知新吧,主要温习梳理,解决一些以前遗留未解决的哲学问题。”“中国社科院将哲学所的‘梵文哲学经典’列入绝学,我很支持。希望孙晶能够继承我的衣钵,认真负责地把梵文哲学研究传承下去,并发扬光大。” 国内的梵文教学体系 据记者了解,当前国内少数高校如中国人民大学、陕西师范大学、复旦大学以及中国佛学院等也开设梵文课,但尚属草创,未成体系。目前,北京大学是我国梵巴利文研究人才的最主要教学基地,已经建立起完整的梵巴利文本科、硕士、博士培养体系。 应北京大学段晴、王邦维教授的邀请,记者前往北大旁听了段晴教授和萨尔吉副教授分别为研究生和2010级本科生开设的梵文课程。 秋天的燕园分外美丽,夕阳西下,“一塔湖图”,如诗似画。未名湖南,博雅塔下,在简洁朴素的文史楼的教室,记者采访了段晴教授。她刚刚给梵巴利文专业研究生上完课,正在继续指点藏族学生普仓确定学位论文的选题。普仓是梵巴利文专业2005级本科生,现在在北大继续深造。 谈到梵文教学和人才培养,段晴反复强调“战略”、“部署”等关键词,“从季羡林先生开始,北大梵巴利文专业就非常重视人才培养的战略部署,已经形成了学术传统。” “之所以连续招收2005、2010两级本科生,为西藏培养研究梵文写本的人才是其中很重要的一个目的,以便为在西藏合作开展梵文贝叶经研究工作培育力量。这两级学生中已经共有5名藏族学生。” “必须强调的是,在梵文人才的培养中,北京大学作为人才培养的大平台是非常重要的。我们开设了面向全校的梵文公共课程,其他专业对梵文感兴趣的优秀学生都源源不断‘流入’梵文专业。可以说,这才是我们培育人才的最重要的渠道。萨尔吉、叶少勇等优秀学者都是从其他专业流入梵文专业的。” 谈到梵文研究,段晴介绍道,北京大学2004年成立了梵文贝叶经与佛教文献研究所,段晴、王邦维、高鸿、萨尔吉、叶少勇等组成了一支梵文学术研究团队,目前研究所有三大研究项目:“丝绸之路的文学与文化交流——新出于阗语及梵文文献研究”、“梵藏汉佛典丛书”、“巴利文佛典汉译项目”。段晴向记者透露:“今后一两年是我们研究所的学术爆发期,将会有一系列重要的研究成果发布和出版。” 回忆起2009年去世的季羡林先生,段晴说道:“我最近写了一篇纪念季羡林先生的文章,还没有发表,可以发给你看看。”当晚记者就收到了段晴通过电子邮件发来的文章,包括她近期发表的一中一英两篇学术论文,以及尚未正式发表、拟在今年《敦煌吐鲁番研究》刊发的纪念季羡林先生的稿件——《德国的印度学之初与季羡林先生的学术底蕴》。段晴雷厉风行的风格给记者留下了深刻印象。 北京大学东语系教授张保胜是1960级梵巴利文专业本科毕业生,几年前退休后继续坚持梵文文物研究。当记者登门拜访时,张保胜向记者展示了一帧珍贵的照片——北京大学1960级东语系的毕业合影。张保胜说,北京大学档案馆已经没有这张珍贵的照片,最后还是他提供给档案馆的。 照片中,北京大学梵巴利文专业创建元老季羡林、金克木二位著名的梵学大师坐在中间。张保胜热情地逐一给我介绍北京大学第一届梵巴利文本科班17位同学的位置和名字,同窗情溢于言表,这一届是新中国成立后我国培养的第一批梵文学者。 据记者了解,北大梵巴利文本科生至今招收了1960、1984、2005、2010四届本科生,共40余人。此外,北大梵巴利文专业还陆续培养了10余名研究生。 大陆佛教界积极培养梵巴利文人才 当前佛教界梵巴利文人才情况如何呢?带着这个疑问,记者走访了中国佛学院、中国佛教文化研究所等机构,了解了我国大陆佛教界汉传佛教、藏传佛教、南传佛教三支的梵巴利文人才的情况。 北京的深秋,天高云淡,碧空如洗,记者来到法源寺和中国佛学院。法源寺前是一片金黄的银杏林,在湛蓝天空和青青松柏的映衬下,让人神清气爽,为之一振。 记者从法源寺西小门走入隔壁的中国佛学院。这里是中国佛学界最高学府。从中国人民大学来中国佛学院兼课教授梵文的惟善法师这天正好来校授课,向记者介绍了情况。 惟善法师是中国佛学院1993级的毕业生,其后前往斯里兰卡留学,师从法光法师等大德,学习了梵文,毕业回国后在中国人民大学教授梵文和佛学,现在受母校邀请回来教授梵文,目前这个研究生班有六七个学生。 记者问道:“现在我国大陆汉传佛学界有多少懂梵文的法师?” 惟善法师回答说:“如果‘懂梵文’是指能读懂梵文原典,并进行翻译和研究,那么据我所知,目前只有四五位。除了我之外,有我的同学源流法师,他现在回到中国佛学院教授梵文,还有贤达法师,他也是我在斯里兰卡留学的同学。如果指平时佛事活动中能使用参考梵文,那么会较多一些。” 惟善法师介绍说,自改革开放以来,中国前往斯里兰卡留学的僧人至今大约有七八十人,虽然大家也都会学一些梵巴利文基础,但是留学的主要目的是研习佛学和佛教英语,因此,精通梵巴利文的并不多。 对于国内汉传佛教界梵文人才缺少的现状,惟善法师有些忧心忡忡,他说:“对此,我们是有忧患意识的,这也是我和我的同学源流法师回中国佛学院教授梵文的原因。我们愿意给学习梵文的同学提供一个机缘。” 中国佛教文化研究所位于北京北长街,是中国佛教协会下属的佛教研究机构。该研究所位于佛学大师韩清净创办的三时学会旧址,这是一组老北京四合院,环境非常幽静。研究所副所长张琪几年前曾与香港大学佛学研究中心主任净因法师一起对全国佛教教育情况进行了调研。 张琪告诉记者:为了尽可能地做到全面、准确获取一手资料,我们采用田野调查的方法,在2008年整整一年对所选佛学院进行实地调研,总计对全国61所佛教院校的课程设置进行了调研,其中汉传佛教院校51所,藏传佛教院校8所,南传佛教院校2所。记者查阅了净因法师和张琪在2009年发布的调查报告,其中提到在汉传佛教院校中,开设梵文课程的有6所,开设巴利文的有2所,主要都是一些基础课程。在随后的采访中记者发现,目前的情况与两年前又有了一些变化。如记者致电位于苏州的戒幢佛学研究所,该所工作人员告诉记者,目前该所已经没有梵巴利文课程,如果以后“机缘具足”,会考虑再行开设。 西藏自治区有全世界最丰富的梵文贝叶经资源,近年来,我国启动了梵文贝叶经保护与研究工程,然而西藏目前面临梵文人才极其短缺的现状。中国社会科学院世界宗教研究所尕藏加研究员是藏传佛教研究专家,他告诉记者,据他所知,藏传佛教内部懂梵文的僧侣极少。据介绍,研究工程分为三个阶段,分别是调查摸底、普查登录,编目定本,对勘补译三个阶段,其中前两个阶段将在西藏进行,到第三个阶段,这些经搜集整理的原始资料将送到北京,由北京大学、中国社会科学院和中国藏学研究中心的梵文贝叶经专家进行研究。西藏自治区社会科学院原院长次旺俊美现在是梵文贝叶经办公室主任,他告诉记者,有关工作正在紧张有序地开展,目前进展还不方便透露,将按上级部署向外发布情况。目前,西藏也在整合区内人才,并已经与北京大学合作,在梵巴利文专业招收藏族本科生,培养梵文人才。 云南省是我国唯一汉传佛教、藏传佛教、南传佛教都有流传的地区。南传上座部佛教属于巴利语系佛教。中国社会科学院世界宗教研究所研究员、中国社会科学院佛教研究中心副秘书长郑筱筠对云南南传佛教研究多年,曾多次深入云南各地调研。郑筱筠告诉记者,据她所知,云南南传佛教僧侣在佛事活动中主要使用傣文,虽然有时也会诵读巴利文经文,但是并不一定知道其意义,精通巴利文的极少。 经郑筱筠介绍,记者电话采访了云南佛教协会副秘书长康南山。康南山是傣族人,对于云南佛教情况非常了解,他告诉记者:“目前云南有两所佛学院开设有巴利文课程,分别是云南佛学院和云南佛学院西双版纳分院。目前两个学校在学巴利文的有近百人,但是主要都是巴利文基础课程,并不是很深入。”“近年,有位学成回国的傣族僧侣叫玛哈应,他在泰国取得了巴利文最高的九级,是目前云南巴利文水平最高的。在整个云南,巴利文水平高的很少,巴利文四五级以上的大概只有10余位。”康南山向记者透露,云南正在筹备争取早日建立南传佛教佛学院,为南传佛教培养高级佛学人才。 民间梵文自学者不乏其人 记者在调查中发现,虽然梵语以艰深难学著称,然而它的魅力仍然吸引着许多民间爱好者自学,甚至成立了一些民间组织。“梵贝书院”就是其中一个。 记者辗转找到了书院的创始人悲心居士。居士告诉记者,书院的目标是建成一个非营利性的佛教研究与交流机构,希望对梵文贝叶经进行搜集、整理、研究、翻译等工作。书院首要的任务是学习梵文,邀请了北大等院所的老师授课,2009年在北京居士林等地开了一个小班,最初有近70人报名,来自文化、教育、科研各行业,甚至还有金融、政府部门的来报名,到现在还有10来个人在坚持,有的学得还很不错。今年在活动场所、师资等方面遇到了一些困难,暂时停班了。“但是我们准备坚持下去,不会放弃,我们愿意以此为一生的职业甚至事业。” 互联网的发展也为民间自学梵文提供了很好的契机。对于梵文自学者而言,现在有大量的梵文资源可以下载,与过去真是不可同日而语。 在有名的文化传播网站“豆瓣网”上,建立有两三个与梵文有关的小组。记者随机采访了几位自学梵文的网友。有位朋友甚至说,“我现在在背《薄伽梵歌》(印度圣典),听录音跟读,然后背出来,再查字典搞懂每个词。”网友阿梨耶输罗是“波你尼快乐学梵文”小组组长。记者问他何以自学梵文,他回答道:“除了挑战自己对古代语言的感悟能力之外,古汉语、拉丁文与梵文可以说是东西文化的底层基础语言。这就是我乐此不疲的学习动力。”阿梨耶输罗告诉记者自己目前学习梵文的一些心得:“梵文只要能熟练拆卸复合词,对于本人比较熟悉的拉丁文而言,没有任何神秘感。”“有了互联网,才知道梵文并不像专家讲的那样快成绝学了。听了梵文广播,才知道我们的文言是天下第一难听懂的语言。” 梵文的魅力可见一斑。假以时日,这些梵文自学者和组织也许能够成为梵文相关研究的一支“民间”文化力量。 记者手记〉〉 情依梵筴 薪尽火传 10余天的所见所闻,记者领略了中国现代学术长河中梵学这一支流的整个源流以及当下水波。 虽然全球范围内的梵文研究略呈整体衰退趋势,但是欧洲的英、德、奥、法、意、荷等国都有较好的梵文和佛教传统,名家辈出,硕果累累。美国的梵文研究亦有百余年积累,日本以梵文研究为基础,在佛教和印度学领域成果斐然,有后来居上之势,印度则自公元前5世纪《波那尼经》起,梵文作为显学未曾间断,至今仍有多个梵文研究中心。 中国现代梵语学术自20世纪初期钢和泰、汤用彤、陈寅恪等发轫以来,逐渐形成了自己的传统。季羡林、金克木在北京大学创建了梵巴利文专业,培养了一批学者。中国社会科学院的外国文学研究所、哲学研究所、亚洲太平洋研究所(原南亚所)、世界宗教研究所等都形成了自己的小传统。这些传统既有传自德国现代学术重镇的大学,也有习自印度传统梵文学院阿施蓝,然而这些传统或传或不传,有的可说在存亡一线之际。 中国佛教界过去也有吕澂大师这样的梵文大家,现在中国大陆佛教界的汉传佛教、藏传佛教和南传佛教三支,梵文和巴利文人才都非常少,还有待于进一步培养人才,国内佛教界的法师们也正在为此积极努力。 采访中,孙晶的话引人深思,“我国的梵文研究实际是有学术传统和优势的,在国内外有较高的学术地位和深远的历史影响,因此,为了维持这种历史的传承,维护我国梵文研究在国际学术界的地位,继续加强和发展梵文研究是必不可少的。”(出处:中国社会科学报 本报记者曾江) 梵文是连接东方和西方的文化桥梁——访印度浦那大学教授萨罗拉·比哈特(Saroja Bhate) 梵文文学以其繁富瑰丽的色彩吸引着全世界各领域的学者,包括语言学家、历史学家、人类学家、艺术家等各领域的文化精英。可以说,梵文是连接东方和西方的文化桥梁,已经成为一种“世界现象”。 萨罗拉·比哈特(Saroja Bhate)是印度浦那大学梵巴利文专业资深教授,担任浦那大学班达卡东方研究所主任。近日,经北京外国语大学外国专家高兴(Binod Singh)引荐,本报记者采访了比哈特教授。 印度有各种类型的梵文传统 记者:请您介绍一下当今印度人接受梵文教育的情况,以及印度主要的梵文研究中心。 比哈特:在印度,梵文研究有两种类型,一种是“传统的”,一种是“现代的”。一方面,一些保留下来的传统学校(在印度称为Pathshalas)和印度政府设立的部分梵文大学,以传统的方法传授梵文。另一方面,梵文以现代的方式、作为第二语言在大学里传授,这是从英国殖民时期开始的,已经持续150多年了。 印度人在六七岁时就开始接触梵文这种文化遗产。在印度,许多大城市都有一种叫做梵文学校(Sanskrit Vidyapith)的机构,青少年可以在这里接受梵文听说训练。这类梵文学校在印度北部邦(Uttar Pradesh)东部和比哈尔邦(Bihar)尤其普及。在大学层面,印度各历史悠久的大学,诸如巴特那大学(Patna University)、摩羯陀大学(Magadh University)等都有独立的梵文研究院系,其中浦那大学班达卡东方研究所(Bhandarkar Oriental Research Institute,Pune)、瓦拉纳西的伽师梵文大学(Sanskrit Vidyapeeth Kashi,Varansi)、印度教大学(Banras Hindu University,Varansi)等尤为出名,具有较高的国际声誉。 由于种种原因,有段时间印度官方并不是很积极地促进梵文的研究。自从前总理瓦杰帕伊执政以来,印度又开始逐渐重视梵文的研究,在尼赫鲁大学设立了新的研究中心,梵文研究在印度逐渐日益复兴。 梵文作为桥梁连接东方和西方 记者:为什么梵文在世界上有那么大的魅力,她有哪些宝贵的遗产? 比哈特:梵文不仅是一种古典语言,而且代表着一种深厚的创立于东方的文化,她曾经在南亚和东南亚次大陆广泛传播,影响深远,其传播历史达两千年以上。如果算上其发展史和孕育期的史前史,梵文有超过五千年的历史。可以说,梵文是印度传统的鲜活体现。 在很早(大约公元纪年后不久)以前,梵文就吸引了东方世界的民族。到16世纪晚期,西方世界也被其魅力所吸引。梵文奉献给全世界丰厚的文化遗产,包括世界上历史最悠久的宗教、神秘主义和哲学的丰富文献,最伟大的史诗《摩诃婆罗多》这样的鸿篇巨著,《沙恭达罗》这样的大师级的诗剧,《五卷书》(Pancatantra)这样的道德寓言故事大全,波你尼(Pānini)、阿耶波多(Aryabhatt)、哈什卡拉(Bhaskara)、瓦拉哈米希拉(Varahamihira)等知识巨人的论著,《政事论》(Arthashastra)和《舞论》(Natyashastra)等具有鲜明特点的科学论著,以及诗歌、数学、戏剧、逻辑和哲学等一大批丰富的遗产。 梵文文学以其繁富瑰丽的色彩吸引着全世界各领域的学者,包括语言学家、历史学家、人类学家、艺术家等各领域的文化精英。可以说,梵文是连接东方和西方的文化桥梁,已经成为一种“世界现象”。 梵文是印度古代各人群之间的交际语 记者:梵文在印度大致经历了怎样的发展过程? 比哈特:梵文的起源很早,大约开始于印度文明的黎明时期。根据目前各方较为接受的研究成果,梵文是上古时期雅利安民族创造的祭祀祈祷语言和诗歌,这些民族来自中亚或者东欧的某些区域,在大约公元前1000年之初进入印度次大陆。随着雅利安部落在印度次大陆各地定居下来,梵文逐渐发展成为一种祭司阶层的语言。因此,在早期,梵文多多少少可以说是一种宗教礼仪使用的语言,或者说是一种“神圣语言”。? 不过,有足够的证据证明,梵文并不仅是一种所谓上层祭司或者学者使用的语言,也是当时那些所谓的没有受过教育的社会底层和妇女使用的口头语言,从撰写于公元前四五世纪的《波你尼语法》等梵文著作就可以看出这一点。在梵文发展的初期,她的“姐妹”——巴利文,作为一种普通人使用的口语也发展起来,并且不断演变成为全国各个地区的各种方言,因而梵文的使用被限定在某些阶级,结果她逐渐丧失了作为一种口头语言的地位。 尽管如此,梵文却一直延续保存下来,自公元纪年以来就作为各地区和各阶层使用各种不同方言的人之间的一种交流语言。梵文取得这种位置的原因,首先,梵文已经成为撰写文献、表达思想的语言,她不但被祭司、哲人所使用,也为科学家、诗剧作家等各个知识阶层所采用。其次,梵文不但音节圆润宏亮,富于音乐性,而且具有非常卓越的语言特性,比如她建立在非常精确完美的语言结构之上,又极具语言灵活性;又如她能够派生出极为丰富乃至无限大的词汇量。自从梵文被知识精英选用,成为印度人记录知识、情感和诗意的载体,梵文就成为印度各地区操持各种方言的人群共同使用的交际语。 虽然乔达摩(佛陀)鼓励他的跟随者们使用各种大众俗语来传播佛教教义,但是随着发展,后来的佛教徒们仍然转向使用梵文作为表达的语言,因为他们只有使用梵文才能够与各个地区的不同人群进行交流和讨论。当然,作为他们当时主要对手的印度教教徒也是如此。此后,佛教创造发展出极为丰富的佛教宗教文献。事实上,正是这些文献使得梵文走出印度本土,并被传播到中国等邻国。鸠摩罗什、玄奘、义净等一批中印高僧在中国将大量梵文原典翻译为中文。 另一个需要指出的情况是,在东南亚诸国发现有大量梵文碑铭石刻。根据波洛克博士(Dr. Sheldon Pollock)的研究,从位于南亚次大陆西北的犍陀罗的布路沙布逻(Purushapur),一直到安南(今越南)的宝瞳龙(Panduranga),再到中爪哇的普兰巴南(Prambanan),梵文可以说是古代的当地统治精英表达他们神圣权力的最重要的语言。其中,在柬埔寨发现的梵文碑铭是最多的。这些碑铭记录了皇室事功等行为,由碑铭记录的大德名号或者感谢词中可以看出,皇室在很多场合邀请了不少印度祭司来主持。可以看出,印度教、佛教在梵文由内向外的传播中扮演了关键角色。 (出处:中国社会科学报 本报记者曾江) 中国印度学发展要靠真正的学术眼光——访美国堪萨斯大学历史学学者陆扬 陆扬先生是北京大学梵巴利文专业1984级本科生,其后负笈奥地利维也纳大学,最后在普林斯顿大学取得历史学博士学位,先后执教于普林斯顿、哈佛和堪萨斯大学。陆扬从梵巴利文专业转入史学专业,先后在中国、欧洲、美国接受教育,现在他在中古史和佛教史的研究中仍常以梵文作为研究工具。 近日,记者就一些梵文学术问题采访了陆扬。记者与陆扬的对话始于学术传承,从他对金克木和蒋忠新两位师长的回忆谈起。 北大梵文传统强调语言的文化特性 记者:前几天拜访黄宝生先生,他给我看了金克木先生当年给他们授课时的梵文语法课本。这是一本薄薄的油印小册子,他整理后还作为“附录”收入了他的一本新书——《梵文文学读本》,以示“薪火相传”之意。金克木先生对你们1984级梵巴利文本科生有什么影响?您对给你们授课的蒋忠新先生有什么回忆吗? 陆扬:印象中我们当时并没有采用金克木先生授课的小册子。但是金先生教授梵文的一些基本方式很明显影响了对我们的教授方式,因为当时直接担任授课的蒋忠新和郭良鋆两位老师都深受金先生的影响,所以潜移默化也影响到我们,比如强调梵文的诵读和语言本身的文化特性。金先生对我的影响更多是通过他的各种著作以及在北大时经常向他老先生求教而获得。这方面我将有专文回忆,这里就不再特别说明了。 教授过我梵文的蒋忠新和郭良鋆两位先生都是第一流的老师和纯粹的学者。有趣的是这两位老师都是上海人,据我所知郭先生出自旧上海富贵之门,却没有丝毫的世俗之气,这都给我留下深刻的印象和美好的记忆。他们的方法都是循循善诱,让我体会到求学的温馨。隔了这么多年,我对他们的尊敬没有丝毫减退,这可以说是我在北大最大的收获之一。 两位中当然蒋先生和我们的接触更多,可以说是我学习梵文和印度文化的真正的“亲教师”。蒋先生身体很不好是当时我们师生圈内都知道的事,但他不避寒暑,撑着来上课,而最了不起的是他只要一讲起课来,就神采飞扬,忘情于此中,感人极了。当时他虽然身体很不好,但我猜那段岁月对他来说应该是快乐的。他有机会重返杏坛,我们这些学生虽然并不出色,但和我们年轻学子接触,还是会给他带来安慰。而可能更重要的是,在遭受多年磨难之后,他得以重新投身学术工作。他的两项最重要的学术成就——民族文化宫图书馆藏本梵文《法华经》的转写和梵文《摩奴法论》的翻译,都是在那段时期完成的。教学加上研究,他的毅力真是内在的。 蒋先生对我非常关心,不仅是学业上的也是个人生活上的。他住在离北大很远的劲松地区。我常跑他家去向他讨教,每次都会感到一种无比的放松和快乐。谈学问之余,蒋师母每次都准备丰盛的饭菜招待我,对于一个家不在北京的学生而言,这种照顾很令我感动。对我来说,最内疚和最遗憾的事就是出国之后,没能再和蒋先生见面。他的突然去世使这种遗憾无法弥补。我1987年秋去国之后,直到 2000年夏首度回国到北京,当时行程极为匆忙。到北京我即向师友们打听蒋先生的情况,得到的讯息是蒋先生的健康状况比以前改善多了,气色也好了,这让我感到意外的欣慰。但正因为这一念,就没能及时安排时间去看望他。其实那些天住在北大,我也没有去拜访对我影响至深的金克木先生。这实在并非因为我不懂礼貌,而是对这两位影响我人生的先生,我内心有一种千言万语不知从何说起的不安,诚不足为外人道。可惜过后不久,两位先生都驾鹤西去了。 梵文训练有助于进入另一古代文化核心 记者:您在北大和维也纳大学接受的梵文训练,对您现在的研究工作中有何助益? 陆扬:我目前的学术工作和古代印度中亚的宗教历史还时时发生关联,因此梵文训练能提供许多直接和间接的帮助。但梵文训练本身有其独立的价值,因为在接受这种训练的过程中我能多多少少进入了另一种重要古代文化的核心,找到一种能够终身受用的参照体,对日后的学术思路有不能低估的帮助,即便我直接的学术工作不再以梵文或印度古代文化为中心。而且由于北大、维也纳大学诸位先生的影响,也能使我倾向于从印度文化历史的内部来了解这种文化的特点,而不是满足于了解其对于中国文化的影响。 作为一种语言工具,梵文训练还有另一个好处,那就是对这种语言不再有莫名其妙的神秘感和崇拜感。同时对语言的掌握和人文学术之间的关系脉络也有比较客观的理解。 国际学术界梵文与印度学的关系更为宽广 记者:您曾留学欧洲,现在任教北美,能否向我们介绍一下您所了解的国际上梵文教学和研究的现状,尤其是其与印度学之关系? 陆扬:我们应该注意的是梵文教学和研究并不等同于印度学的研究。在西方,无论是欧洲还是美国,梵文都是作为一种学术工具附着在印度学的框架之下的,或者作为比较语文学附着在语言学的框架之下。但并不等于说有印度学研究的学术机构,就一定强调梵文的教学和研究。我觉得,中国学界对梵文和印度学关系的理解比较狭隘且单一,与国际学界在这方面的认知上相比还有相当的距离。 与欧洲相比,美国以梵文文献为基础的印度学和佛教学研究时间相对较短,在学术体系中占有的位置也比较边缘,但还是有其特色。传统上重要的中心,像哈佛大学、宾夕法尼亚大学、芝加哥大学、加州大学伯克利分校、华盛顿州立大学西雅图分校、哥伦比亚大学等学校中的梵文文献研究不只设在亚洲研究的系科里,也可以设在神学院或宗教学系里。 欧洲梵文和印度学的中心很多,难以一一列举。仅以我曾学习过的维也纳大学为例,这是一个自19世纪以来的印度学重镇,出过Wilheim Geiger这样的巴利文大家,Erich Frauwallner这样的印度思想和佛教思想的研究大师,以及Manfred Mayrhofer这样的印度伊朗语的语文学宗匠。我求学期间,维也纳大学的梵文文献研究其实分成三块,一是和佛教学西藏学结合,在Ernst Steinkellner教授领导下的藏学和佛教学研究所;一是和印度学结合,在Gerhard Oberhammer教授领导下的印度学研究所;还有一个就是在Mayrhofer影响下的印欧比较语文学研究所。 徐梵澄在现代学林是非常特别的人物 记者:我有一个关于国内梵文流别的问题。以徐梵澄先生为例,在接触中我发现,有的人很敬服徐梵澄先生,而一些梵文学者对徐先生之学则颇有非议,记得您曾经在跋《徐梵澄文集》的文章中略提及中国印度学存在分野的观点,能否在这里略展开谈谈这方面的看法? 陆扬:我对你提的问题的理解是梵文研究在中国有派别倾向之分,这的确是存在的,虽然我个人对这种派别的理解和其他学者未必相同。在有些相关问题上这一领域的专家更有发言权,我不是这方面的专家,所以我的意见仅供参考。我对中国印度学研究的分野在回忆季羡林先生和金克木先生的文章里都会分别谈到。这里只就徐梵澄先生说几句。 徐先生在现代学林中是非常特别的人物。他在人文学方面的很多造诣不是同辈所能企及的。这是他的一项优势,比如他对中西古典的掌握就远远超过了季羡林先生,也比金克木先生有系统。他在这个基础上再转入梵学和印度思想研究,当然视野就会不同,领悟力也会很高。但徐先生又具有很强的艺术家和文人气质,有时不够冷静,而且他对思想的理解也有古为今用、六经注我的意识在里头,这都会影响到他的学术见解。比如他对《奥义书》等的译注,就受到印度现代思想家阿罗频多的诠释的制约,有时类似于熊十力对唯识的解释。我也读过他英译本的《肇论》,发现译得很不精确,几乎不能采信。但徐先生和金克木先生一样,都注重从文化内部去观察,而不仅仅是从外部做些观察或实验,这个态度我很欣赏。 梵文的神秘感来自公众对其不了解 记者:梵文在中国作为一种非常小众的研究语种,但是在普通公众中有时却拥有可以带来很大声誉的神秘感,您如何看待这一文化现象? 陆扬:在国际范围内,这种现象固然显得很特殊,但如果从中国当前的社会学术生态来看就不太难理解。当然这种现象的出现也依靠某种机遇。坦率地说,在长远的潜因方面,梵文的神秘感恰恰产生于公众对梵文和梵文在研究古代文化中所具有的具体作用并不了解。其次是中国近代学术传统始终有过度强调某种工具或某种材料的作用的倾向,仿佛有绝技或秘籍在身,便可纵横天下,这是幼稚的想法。这种想法其实最早存在于中国人文学界,原先普通公众并不关心这个。 我记得最能说明问题的例子是季羡林先生曾多次对我们说,20世纪80年代他去开全国人大会议,与侯宝林先生一起开会,但记者都只围着侯宝林采访,根本无人知道季先生。但这种情况到了90年代以后就颠倒过来了。这种影响力的突然增加主要来自学术圈以外。整个社会舆论对“国粹”的突然重视,而梵文虽不能算“国粹”,却也在公众的想象中与这种国粹主义挂上了钩,于是在媒体的推波助澜之下一发而不可收拾。这种潮流对梵文研究本身能有多大的促进作用,我并不太乐观。当然说完全没有积极的作用也与事实不符,但中国梵文研究和以梵文文献为基础的印度学研究本身的发展,主要还是要靠真正的学术眼光。 记者手记〉〉 近期,记者往来于中国社会科学院和北京大学这两个梵文学术重镇,逐一登门拜访在京的十余位梵文学者,他们几乎也是我国全部的梵文学者;梳理了我国现代学术框架内自钢和泰、汤用彤等先生发轫以来的梵文学术传承和源流之大略;记者还走访了中国佛学院、中国佛教文化研究所等,请教了佛教宗教界和学术界的学者,了解了汉传佛教、藏传佛教、南传佛教三支梵巴利文人才的情况。梵文研究领域中这个人数稀少但并不神秘的学术群体给记者留下了深刻的印象。无论是白发苍苍的九旬长者,六七旬的学术领军人物,四五十岁的骨干中坚,还是二三十岁初涉堂奥的博士、硕士研究生,甚至是零基础的初学者、起步筑基的本科生,他们都或多或少、程度不等地表现出对梵文的热爱以及治学的“学术雄心”,体现出一种较为纯粹的学术精神。 在这个秋天,记者还只身寻访了北京地区元明清三代部分梵文物质遗存,这些文物的数量、精美程度和丰富内涵让记者颇为惊讶,这些由汉藏民族共同创造的瑰宝是中华各民族交流共融与共同创造中华文明的见证。 梵文也许是神秘的,但梵文学术并不神秘兮兮,也不高深莫测,更不是炫耀珍稀语种的浮华舞台。也许我们可以说,梵文是我们理解人类文化整体的工具之一,梵文学术研究是一个不神秘、有魅力的学科。 自从“梵文研究与人才队伍建设”国家社科基金特别委托项目启动和中国社会科学院梵文研究中心成立以来,一系列人才培养和学术研究工作在分阶段地逐步实施中,本报记者将继续关注我国梵文学术研究的最新动向和学术成果。(出处:中国社会科学报 本报记者钟三)

|