中国的慈善公益事业之现状,显然不能让人满意。制度障碍无疑要对此承担重要责任。不过,归根到底,慈善公益事业本身和人们从事这一事业的制度,都只能由那些具有慈善公益之心的人自己创造出来。过去十几年中国慈善公益事业的初步繁荣,就是具有这种心志的人士拓展慈善公益活动的制度空间的结果。

因此,中国慈善公益事业繁荣的关键是人,是人们的慈善公益之心的强度能否有所增进,以及是否有更多的人具有慈善公益之心。如此,儒家关于人性与伦理、社会的论说及其在传统社会的实践,自可为中国人的慈善公益之心、之组织,提供坚实理据。

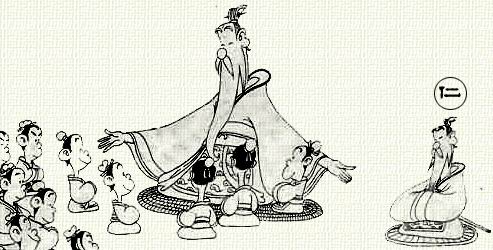

恻隐之心与慈善

儒家主张,人性本仁。孔子说,“苟志于仁矣,无恶也。”孔子同时指出:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”仁乃是人所本有。孟子则更为深入地探讨了仁的先天依据,此即人的不忍之心。《孟子·公孙丑上》篇这样说:

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

孟子上面的论述说明了一点:人人都具有善的自然趋向和潜在能力。人们常说孟子主张“人性善”。但其实,孟子并没有说,现实生活中的每个人都是善的。他的意思是说,人就其自然来说是向着善的,每个人都自然地具有行善避恶的天性。其实,不仅是善,在孟子看来,人同时还具有正义、是非、辞让等等天性。同时,在孟子看来,每个人也都具有行善的潜在能力。正因为人具有不忍人之心,所以,看到小孩子在井边玩耍,可能会掉到井里,每个人都自然地有一种怵惕恻隐之心。

同样,任何一个人,看到自己的同胞生活在困苦之中,也会有这种怵惕恻隐之心,并自然地伸出救助之手。看到人与人的关系不够正常,人们也会产生一种让其正常的意向。这是人心的自然倾向,唯有按照心的指示行动,一个人才能让自己的心安定下来,否则,他必然会于心不安。

因此,从儒家立场看,从事慈善事业救济他人,或者从事公益活动在更为抽象的意义上帮助他人,乃是人性的自然。慈善、公益活动的人性依据,就是儒家所揭示的内在于人的怵惕恻隐之心。人们从事慈善公益活动的依据不是外在的,也不需要外部的强制、动员。每个人都有帮助他人的心性和能力,至少是潜在的。

也就是说,关爱他人是合乎人性的生活的天然的组成部分。从亚里士多德到托马斯·阿奎那的西方古典伦理学,弗朗西斯·哈奇森等苏格兰道德哲学家,对此做出了类似的论证。

很多人抱怨当代中国的慈善公益事业比较滞后。然而,这决不是因为中国人缺乏帮助他人的慈善公益之心。中国人也是人,尤其是,中国人长期生活在儒家教化传统中,因而,他们必然如孟子所说,皆有不忍人之心。每个具有这种不忍人之心的人,都会很自然地在力所能及的范围内帮助他人,从事慈善或者公益事业,尽管个人之力可能微不足道。

这样的不忍之心在过去的两次极端事态中得到了十分清晰的表现。当代中国第一次广泛的全国性民间捐助活动出现于1998年的南方大水灾中。2008年汶川大地震,更是让民间慈善捐赠呈现“爆发式增长”,民间共捐赠760亿元,当年,民众个人捐款达到458亿元。而到了2009年,捐赠数量又有所下降。

这是一个有趣的现象,人性之善、人性之美在极端事态中淋漓尽致地表现,而回归到正常状态,人们的善心似乎比较淡漠。其实,这一事实恰恰为孟子之说提供了一个注脚。

汶川大地震这样的极端事态,就好像孩子可能落井的景象,把人置于一种自然状态。这个自然状态当然不是霍布斯意义的丛林状态,而是一种善的自然状态。极端事态让人心澄明,原本遮蔽人心的种种成见顿然消散,人性本有的四端得以完整地、毫无阻滞地呈现。人的善的趋向非常强烈,驱使人们采取有力的行动,以求得心安。

仁心、物欲与制度

反过来,一旦回归到生活的正常状态,人的这种不忍人之心就可能被遮蔽。关于这一问题,孟子曾与人进行过详尽的讨论:

公都子问曰:“钧是人也,或为大人,或为小人,何也?”

孟子曰:“从其大体为大人,从其小体为小人。”

曰:“钧是人也,或从其大体,或从其小体,何也?”

曰:“耳目之官不思,而蔽于物。物交物,则引之而已矣。心之官则思,思则得之,不思则不得也。此天之所与我者,先立乎其大者,则其小者弗能夺也。此为大人而已矣。”

人性本善,但是,这种善的倾向和潜能只是处于“端”的状态。端者,首也。就像孟子所举的例子,这就是好像泉源,仿佛火种,或者仿佛种子。它们要成为泉水,成为大火,成为参天大树,需要人的有意的养护。

这就是需要借助于“思”的功夫。所谓思,就是内自反省,这是人之为人的一种自觉。人如果能善用“思”的功夫,就可以养护那不忍之心,而成就现实的仁善的行为。如果没有这样的自觉,那这个火种就可能摇摇曳曳,甚至于被外界的风吹熄。

这外界的风就是“物”,就是人的利己的物质欲望。人具有不忍之心,但是,人也生活于现实社会中,不得不解决个人的柴米油盐、房子股票。不忍之心让人的心灵敞开,关爱他人,物质欲望则让人的心灵封闭,仅关注自己。人当然不可能完全放弃后者,但是,人也不当完全沉溺于后者。健全的生活在于平衡心、物,这就需要借助于“思”的能力。人如果善用思的能力,那就可以在解决自己物的需求的同时,也让不忍之心有发挥的空间,也即同时做到利己与爱人。如果人不能善用思的能力,那人就会蔽于物,人的不忍之心就会被物欲所遮蔽,而完全从事于满足自身物欲的事情之中,对他人的疾苦无视、冷漠。

现实社会的人就是因为思的能力,而出现了分化:有些人具有较强的思的能力,能够养护甚至扩充自己的不忍之心,他们成为“大人”,或者“君子”。有些人则不能,他们也就处于“小人”的位置。小人之成为小人,不是因为他们本没有仁之端,生来就是小人,而是因为,他们没有善用自己本来也具有的思的天赋,克制物欲,养护自己的仁心。

另一方面,外在环境对于人,尤其是“中人”的仁善行为的影响,也是巨大的。这包括法律、政制、民风以及时代的哲学观念。它们构成了一种更为庞大的“物”。在中国历史上,战国,尤其是秦,就处于物质主义观念的支配下。在这种观念支配下,不要说人们没有慈善公益之心,就是一家之内,也是商业关系,如贾谊所观察到的:“假父锄杖彗耳,虑有德色矣;母取瓢碗箕帚,虑立谇语。抱哺其子,与公并踞。妇姑不相说,则反唇而睨。其慈子嗜利,而轻简父母也,虑非有伦理也,其不同禽兽,仅焉耳。”

一个普通人生活在这样的时代,必然习染于普遍的时代精神,斤斤于锱铢之利的计较,其不忍之心将会被完全抑制,人也就如同禽兽般生活。

不过,按照儒家思想,这并非人之本性。每个人把所有人视为敌人,人人相互以经济人对待的状态,这其实是悖逆于人性的。在孟子看来,不忍之心和思的能力,都是上天所命于人者,是人的自然。此即《中庸》首句“天命之谓性”的含义所在。人很自然地会听从这一天命的指引,掀开物欲的遮蔽,面向自己的本心。因此,慈善公益事业始终是有其自然的动力的。即使在物质主义的时代,人追求合乎人性的生活的内在动力,也会驱动人们摆脱主流物质主义观念的控制,尤其是在发生某些极端事态的情况下——当下中国的慈善公益事业完全可以证明这一点。

制度也至关重要。合理的制度设计可以让人的慈善公益之心,最为便捷地转化成公共行为。人具有慈善公益之心是一回事,历史地从事慈善公益实践是另一回事。前者是自然的,后者是人为的,因而也是需要成本的。人们从事慈善公益事业,需要付出时间、金钱,并消耗其他资源。不应该指望人人是圣贤,现实生活中的人在实施生活的行动,包括从事慈善公益活动的时候,不可能不做成本—收益的考量。

制度则决定生活的成本。一个社会,假如它的伦理、法律、政治等方面的制度比较健全,人们从事这种活动所需付出的成本非常低廉,那么,就会有更多的人在自身不忍之心的驱动下,从事慈善公益事业。

反过来,不合理的制度,则会抑制人们从事慈善公益事业的热情。不合理的制度会让人们从事慈善公益事业的成本升高。一旦成本达到一定程度,物欲就会从心灵的后门挤进来。人们会觉得付出太多了,而放弃努力。当代中国关于慈善公益事业的诸多法律、制度,就人为地推高了人们从事慈善公益事业的成本。很多人本来具有相当强烈的慈善公益之心,而面对太高的成本,也不能不作罢。这样的制度当然应当予以彻底变革。

君子的领导作用

当经济学家说“制度至关重要”时,制度包含两层意思:一层是慈善公益事业展开的法律、政策框架,另一层是指组织,从事慈善公益活动的组织。当然,这两者紧密关联。有利于慈善公益事业的制度框架,必然有利于人们组织慈善公益机构。一种制度框架降低成本的主要方式,就是便利于人们组建和运作慈善公益组织。组织的基本功能就是降低人们从事某种事业的成本,并产生合作剩余。

这样的原理,不只适用于商业领域,同样适用于慈善公益事业领域。人皆有不忍人之心,皆有关爱他人之意。但是,并不是每个人关爱他人的意愿都可以强烈到承受实际地关爱他人所产生的成本的地步。对大多数来说,关爱他人、从事慈善公益活动如果只需付出相对较小的成本,他就会去做,反之,他就只会让关爱他人的趋向处于潜在状态。专业的慈善公益组织可以解决个体的成本障碍问题,它可以大大降低普通人从事慈善公益事业的成本。比如,一个人准备拿出100块钱帮助穷人,可能什么也做不了,甚至找不到穷人在哪儿。慈善专业组织却可以让这100块钱发挥作用。

当然,组织慈善公益团体,同样是一件艰难的事情。而儒家所构想的“君子”这个时候就可以派上用场,他有意愿和能力承担这个责任。“大人”、君子的“思”的能力较为突出,因而他们能够从本心之大体,并且养护之、扩充之,如《孟子·离娄下》所说:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”这样的人,天然地是慈善公益事业的组织者、管理者。中国历史上的慈善公益事业,也正是由儒家君子构建的,并且在他们的领导下持续发展两千年。略举宋以来的例证。

儒者之爱是有等差的。其实,这是人之常情。所以,儒家所领导的慈善事业首先在族内展开。这方面的典型是宋儒范仲淹在苏州创办的“义庄”。范仲淹幼时生活艰辛,个人发达之后,即于皇佑二年(1050年)捐置良田千亩,设立义庄,“赡养宗族无问亲疏,日有食,岁有衣,婚嫁凶葬咸有赡养。”范仲淹逝世后,其子纯仁、纯礼又将义田扩充,并 “随事立规”,先后十次续订规矩,使义庄管理更趋严密。范氏义庄历经800年战乱,持续生存至20世纪。

范仲淹信奉“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的君子道德理想,宋儒所从事的所有重大事业,从学术到政治,几乎都由范仲淹开创。他开创义庄,也在他的儒家道德理想主义范围内。这一慈善公益事业模式后被人广泛效仿,有人统计,全国义庄数量,宋元有70余所,明代发展到200多所,清代则达到400多所。

即便没有义庄,儒家所领导的平民宗族组织之构建活动本身,也构造了一个无所不在的民间的慈善救济网络。宗族制度不是自然而然地就有的,事实上,人性的自然是封闭地生活在核心小家庭中——当代乡村社会的瓦解就可以证明这一命题。中国历史上出现过两次构造家族制度的努力,第一次是秦之后,第二次是在宋明。构造的主体都是具有伦理意识的儒者。这一制度具有广泛的治理功能,这包括从事公益活动,向社区提供公共品。同时,鳏寡孤独也可以依赖宗族组织,获得救济,维持基本生活。

不过,儒家的仁爱,绝不仅限于血亲宗族范围内。儒者必将其爱推恩于陌生人,如《孟子·梁惠王上》所说:老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼,天下可运于掌。《诗》云:“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。”言举斯心加诸彼而已。故推恩,足以保四海,不推恩,无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣。这种推恩的趋向其实也正是不忍之心的一种具体表现形态。

因此,就在范仲淹创办面向族内的义庄的同时,也有儒者创建超出宗族的慈善事业组织。比如,刘宰的“粥局”,苏东坡创建的“医局”。到了明代后期,更是出现了功能广泛的慈善、公益社团——同善会、善堂等等。梁其姿在《施善与教化》一书中这样描述:“它们绝大部分是长期性的组织,由地方上有名望之士人推动,这些无官位的地方领袖带动一般百姓组织善会,救济当地贫民,但又不属任何宗教团体。受济贫民并没有家族、注籍、宗教信仰,或隶属特别社团等资格限制。”

在所有这些宗族的,或者超越宗族的慈善公益团体中,居于核心位置,发挥组织、领导作用的,都是儒家君子,或者说“绅士”。君子“思”的能力较强,因而,其不忍之心也就强烈而持续。由此,他们采取关爱他人的行动的意愿更为强烈,这样的意愿也就改变了他们计算行动之成本-收益的公式,他们愿意付出较高的时间和物质成本。经济学一直把搭便车作为一个问题来讨论。如果我们从经济学角度给绅士下一个定义,那他就是允许他人搭自己的便车的人。慈善公益组织对于那些普通人来说,就是一个便车。

当然,绅士们也具有管理的技艺。相比于普通人,他们具有较多知识,视野较为开阔,很有可能担任过官职,从事过管理工作,因而积累了管理技艺。而组织、管理一个慈善公益团体也是需要这样的技艺的。

总之,君子、绅士具有慈善公益组织运转所必需的组织要素。如果没有绅士,慈善公益团体是无法组织起来的,即使偶然组织起来,也无法正常运转下去。如此,则慈善公益事业当然也就失去了繁荣的载体。个体基于不忍之心而采取的零星活动,所能发挥的作用是十分有限的。

基于上述理论分析和历史经验,当下中国慈善公益事业繁荣的前提,就是在已经出现的政治、文化、商业、社会等各领域精英中,涌现出一批“新绅士”,他们愿意投入自己的生命,运用自己的技艺,组织慈善公益团体,从事慈善公益活动。假如有了这样一个绅士群体,那么,不合理的慈善公益制度环境,也会被改变。归根到底,不合理的制度不可能自行腐烂,而只能由那些具有公共精神的人主动改变,绅士恰恰就是具有这种公共精神的人。他们如果有能力从事慈善公益活动,也就有能力为自己的活动构造出必要而合理的制度。

慈善公益与共同体感

接下来值得提出的一个问题是:积极地构造慈善公益组织的为什么是范仲淹?为什么是儒者?

一个理由是,这是儒者的治理理想所要求的。《礼记·礼运》篇记载孔子的“大同”理想:

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废、疾者,皆有所养。男有分,女有归。货,恶其弃于地也,不必藏于己;力,恶其不出于身也,不必为己。是故,谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

至关重要的是,在儒家的治理规划中,人皆有所养,社会秩序保持稳定,这绝不只是政府的责任,这首先,并且始终主要是儒者自己的责任。只不过,在汉武帝以后,儒者大量进入政府,因而这便成为政府的职责之一,由此一路发展而为孙中山的民生主义政策。但是,儒者始终坚信,这样的工作主要属于“风俗”的范畴,因而,寄身于政府之外的社会中的儒者君子,应当并且确实积极从事慈善公益事业。另一方面,接受了儒家教化的人所具有的不独亲其亲,不独子其子的伦理意向,则是这一慈善公益事业展开的伦理社会基础。“货,恶其弃于地也,不必藏于己;力,恶其不出于身也,不必为己”,其实就是对一个人们积极从事慈善公益事业的社会理想的描述。人们不仅为改善自己的境遇而努力,同样也在自然而慷慨地相互救济、帮助。

换言之,在儒家的整体治理规划中,首先由社会进行必要的财富再分配,这就是慈善事业;并且由社会自身提供自己所需要的公共品,这就是公益事业。政府所发挥的则基本上是一种辅助性功能。《大学》的修身、齐家、治国、平天下,就刻画了这样一种以社会自主治理为本的治国规划。儒者相信,“家”齐则自然国治、天下平。这里的家,既可被理解为自然血亲之家,也可被理解为社区、行业等“群”。家族内部、群内部的慈善公益组织,就是齐家的重要工具。

这样的活动本身,就起到了“合群”的作用。透过这样的活动,“公”被创造出来。社会乃是人构造出来的。人仅有不忍之心,并不足以构成社会,这样的心完全可以寄托于孤立的原子式个体身上。自然的血亲关系同样不足以支撑社会,这样的关系可能分割人群,成为互不关联的碎片。只有在人们相互关爱的行动中,社会才将被构造出来。“人不独亲其亲,不独子其子”,从事慈善公益活动,就是社会联结的纽带之一。在这样的活动中,人们训练和增进公的意识、技艺,从而打开通往“天下为公”的通道。超出个人自利的慈善、公益活动是以人的不忍之心为基础的,反过来,它又增进人们的“公心”,生成和强化人们的共同体感。

儒者还从另外一个角度,论述了慈善公益事业对于维持人们的共同体感的重要性。董仲舒在《春秋繁露·度制篇》中说:

大富则骄,大贫则忧。忧则为盗,骄则为暴,此众人之情也。圣者则于众人之情,见乱之所从生。故其制人道而差上下也,使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧。以此为度而调均之,是以财不匮而上下相安,故易治也。

战国以后,中国形成国民平等、私有产权、自由交易这样的制度,在没有健全的法治、宪政控制下,社会的基本问题就是贫富分化。贫富分化会同时侵蚀富人和穷人的心灵。极少数人享有巨额财富,仅仅因为财富相对于他人的优势,他们就会蔑视一切规则,蔑视一切人,放纵自己的各种欲望,胡作非为。大量穷人处于社会下层,他们是财富竞赛中的失败者,由于这个社会把财富当成价值的唯一标准,因此,他们自己认为,全社会也都会认为,他们的整个人生是全盘失败的。不论富人、穷人的心灵因此都不够健全,都缺乏公共性。在这样的人心基础上,社会、文化、政治秩序都倾向于解体。因为,这个社会中没有一个人愿意对秩序负责:富人蔑视秩序,穷人漠视秩序,一些绝望感比较敏锐的人则仇视秩序。如董子所说,“富者愈贪利而不肯为义,贫者日犯禁而不可得止”。

任何一个社会,要想保持基本秩序,就必须通过各种手段,设计各种制度、机制,把贫富差距控制在适度的水平。至于适度的标准,董子也已经明确提出:“富者足以示贵,而不至于骄;贫者足以养生,而不至于忧。”达成这样的状态,当然需要借助政府的制度设计和再分配政策。但是,社会内部的再分配机制,应当发挥基础性作用,这套机制也完全可以做到这一点。

重要的是,社会内在的再分配机制的运转不只可以再分配物质资源,更可以在不同个体、人群之间,创造、维持一种资源、情感、价值乃至生命的共享感,这种共享感是人群的共同体感的真正基础。也就是说,透过这样的机制,穷人感觉到,比自己境遇更好的人并没有抛弃他们,而依然把自己视为同胞。由此,他会对其他人,进而对整体社会秩序,具有亲和感。反过来,富人透过这样的活动将让自己生命焕发出更大价值,这样的经历、体验可以改变他的价值结构:财富不再是唯一的,利他的价值排序将会升高。他将不再仅仅因为财富而骄傲,而会因为共享而喜悦。物欲的遮蔽将被推开,他的本心将会敞开。他不再只是消费秩序,而是构造和维持秩序。

因此,慈善公益事业不仅可以帮助穷人,令穷人认可社会秩序,即便自己在这个秩序中的位置并不好;它也可以教化富人,让富人的眼光超越财富,致力于维持社会秩序。在古代的慈善公益事业,绅士总会动员富人参与,而就在这样的活动中,富人逐渐地完成从财富精英到社会绅士的转型。发达的慈善公益事业,让社会中各色人等相互走近、接触、分享从而形成和维系共同体感,由此才有可能通往儒者的终极理想:“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同”。

因此,当代中国的儒家如欲复兴,必须致力于慈善公益事业,在家族制度趋向瓦解的陌生人共同体中,借助儒家价值重构合“群”形态,开辟和维系“公”的空间;而当代中国慈善公益事业的真正繁荣,也必以儒家的复兴为伦理宗教的前提。