从印度孔雀王朝开始,佛教传播的洪流便分别向南北两个方向蔓延。南传佛教主要影响了缅甸、泰国、柬埔寨、斯里兰卡等地。北传佛教又分为两支,一支从印度抵达西域,在汉朝时传入中国,称为汉传佛教。另外一支则主要在西藏地区传播,称为藏传佛教。而从西域到达河西走廊,再由河西走廊传入中原的佛教传播又称为佛教的东传。这条与古代丝绸之路相融合的佛教传播之路,浸染了民族文化的色彩,完成了佛教中国化的过程。这条传播线路上的众多石窟,不仅是佛教史上的奇葩,更是世界文化的瑰宝。一座座屹立千年的石窟,构筑了佛教传播的路标。

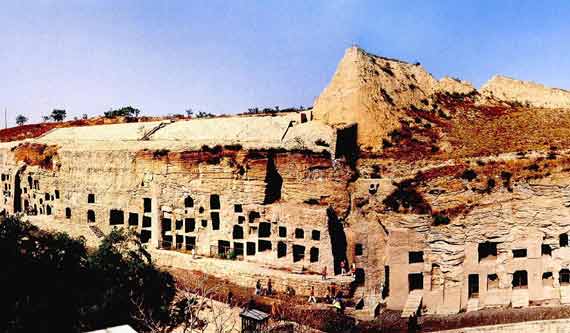

龙门石窟的光彩,

折射了佛教石窟寺在中国的辉煌

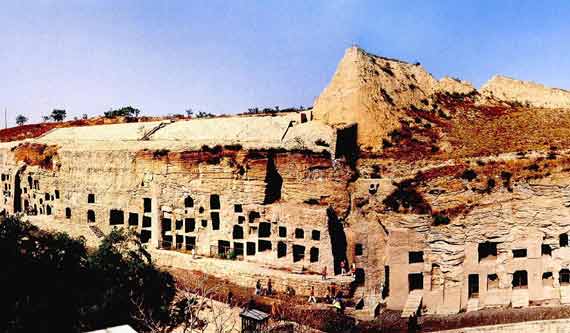

在洛阳龙门石窟考察的时候,我的思绪也顺着龙门峡谷东西两崖的峭壁如风滑动,两山对峙中的一泓流水,描画了一道宛若天上门阙的风景。在这样一个佛家圣地,谁不为之凝神静气。

北魏、唐代,那些恢弘的时代乐章一一奏响,沿西山石栈道缓缓而行,古阳洞、宾阳洞、万佛洞,千象万千;南北朝、唐代造像,风采各异。而在奉先寺群像和卢舍那石佛面前,我又忍不住在静谧中发出感叹。

龙门石窟的开凿年代,目前尚无定论。有专家推断,它的初创,大约是在北魏孝文帝入主中原,迁都洛阳前的几年时间里。在龙门石窟,不难看出,其题材内容趋向简单集中,有不少的佛传故事、本生故事。佛龛主像,大多是阿弥陀佛、弥勒佛、药师佛、观音、罗汉等。而北魏窟型窟底主要有马蹄形,窟顶近圆形,类似穹隆顶。唐代基本上是马蹄形平面。

龙门石窟的造像中,早期佛教艺术的那种宗教神秘色彩越来越淡,已自然而然地与中华民族传统艺术有机地结合了起来。这是一个突破性的变化,而这个变化过程的孕育是漫长的。解析这个漫长的孕育过程,必须走向佛教的源头印度。

把这些石窟连成一串,

就是一部佛教的传播史

2500多年前,悉达多·乔达摩王子在菩提树下大彻大悟。这些大彻大悟的心得,奠定了佛教最初的理论根基。在佛教传播的道路上,它们一路生根、发芽、壮硕。表现在真实的景观中,则是一处处石窟,把这些石窟连成一串,就是一部佛教的传播史。印度佛教经南北、陆海两路不断传播、扩散,经历了一个辉煌的时代。

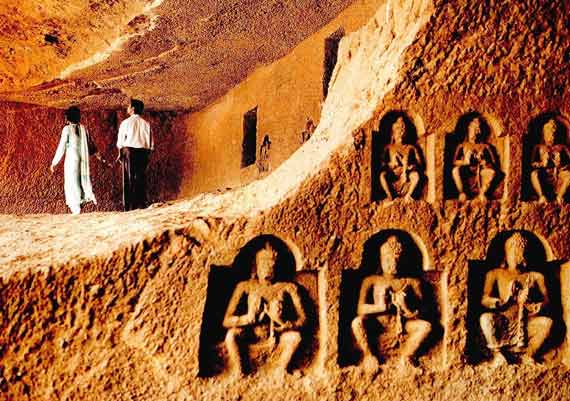

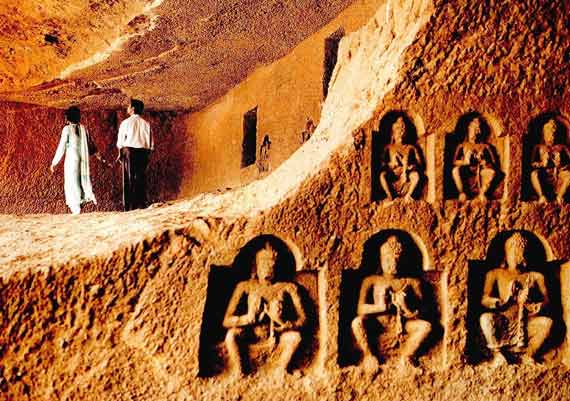

最早的石窟是在印度。在古老的印度石窟前,我仔细寻觅佛教渊源的蛛丝马迹,与我走过的许多中国的佛教石窟相比,它们简直就是“平民窟”,其中的意义十分明了:它的平民性更加突出,更加彰显了未来世界的美妙,使人禁不住忘却了此生的痛苦。一开始,这些固定的石窟就成为人们心灵的栖所,人们走进去,又走出来,使佛教深入到了更广大的地方。

印度的学者告诉我,最初人们谈到佛陀和佛法时,把它们比作一团云,这团云给夏季遭受干旱的土地降下焕发生机的雨露。这些内容,正好符合了干旱地区居民的现实追求。广阔的干旱区,水是命脉。在没有接受佛教之前,人们只是恐慌地接受雨露的滋润;而信仰了佛教之后,雨露则是佛的赐予。人们在享受了上天的雨露之后,总是不由自主地想起了佛陀,在佛陀的供奉地 石窟,感激佛陀的赐予。

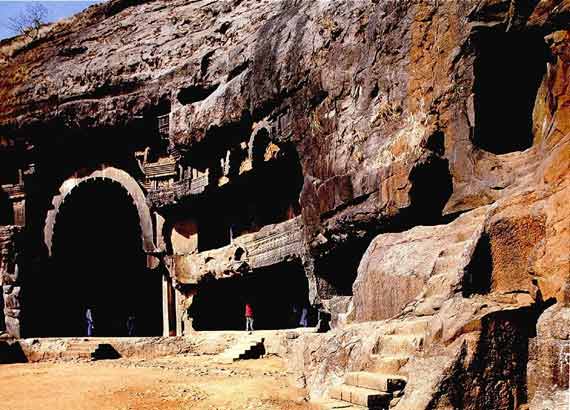

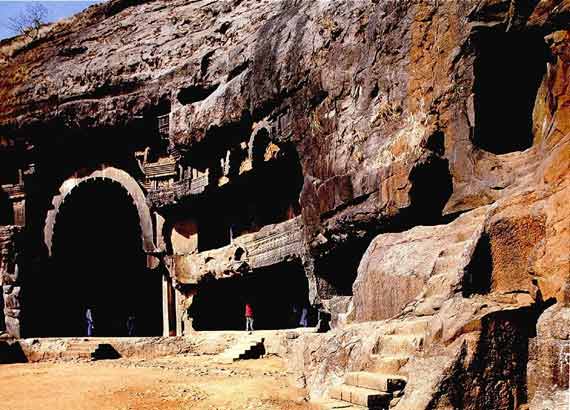

在印度,早期的佛教造像只雕塑佛座、佛发、佛足和菩提树来表现佛或佛说法的场景。这种间接明快的形式,只显现了佛的存在和佛的睿智。最早的石窟是比哈尔邦格雅城北的巴拉巴尔石窟群,开凿年代约在前3世纪的孔雀王朝时代。佛寺建筑皆为木构茅棚,石窟为仿木构形制。它的凿石技术和精心修饰代表着印度石窟艺术传统的开端,直接影响了后来的石窟。经过逐步发展,石窟建筑规模越来越大,形成两类主要形制:佛殿或经堂式石窟,为僧徒们提供了静思修行的场所,这是很重要的变化,使佛与僧徒有了一个近在咫尺的交流,感悟可以面对面的互相传递。佛寺或僧房式石窟为僧徒住所,虔诚的心跳与佛的塑像合二为一。在这里,多数重要石窟都兼有佛殿和僧房两种形制。

现存早期佛教石窟中,最早的佛殿式石窟以位于孟买东南的巴查石窟为主要代表。该窟既有佛殿也有僧房,约凿于前2世纪初。殿堂上承茅棚式拱顶;殿堂终端呈半圆形,正中立佛塔。佛塔的位置无论从形式上还是心灵中,都趋于一个中心的位置,以突出神圣感。门面凿出窗露台等,结构仍沿袭木构寺庙。就是这些窗和台,透露了一个信息:佛的出世与入世。到公元1世纪前后,逐渐抛弃仿木结构而自成一体,其杰出代表就是卡尔利石窟的大佛殿。佛的世界毕竟是人们精神的栖所,而这个栖所的独特性,也就是佛的世界的魅力,佛窟结构的改变,是人们更加接近佛的世界的要求。卡尔利石窟位于孟买东南,大佛殿由中堂和两侧堂组成,以列柱间隔,两边列柱。门面为石刻结构。门前立双石柱,莲花形柱头上刻四狮连体并立像。大门与殿堂之间为门廊,三面遍布浮雕,装饰极为富丽精美。这些用大量物质财富创造的佛陀氛围和佛陀形象,是人们憧憬未来的素材,而这种追求的坚韧不拔,才是推动佛教传播的动力所在。

佛教正是因为切中了人们的精神需求,

才使它不断蔓延和传播

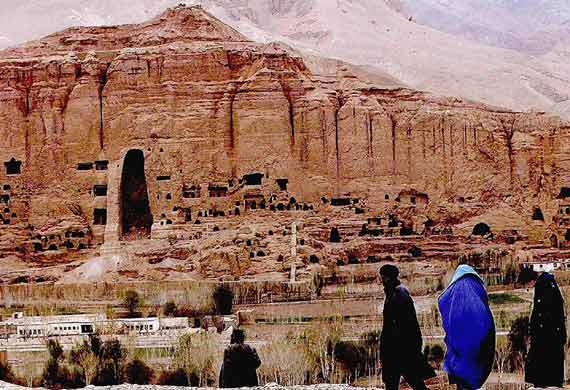

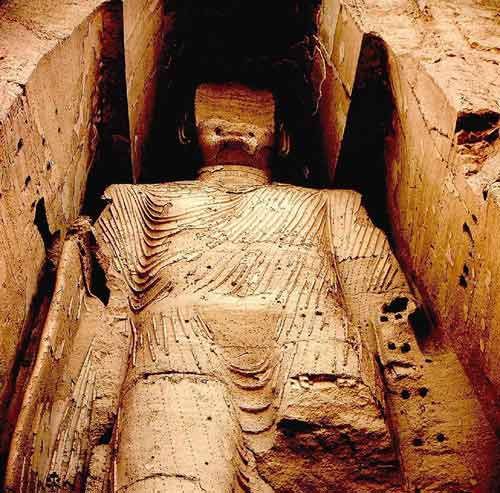

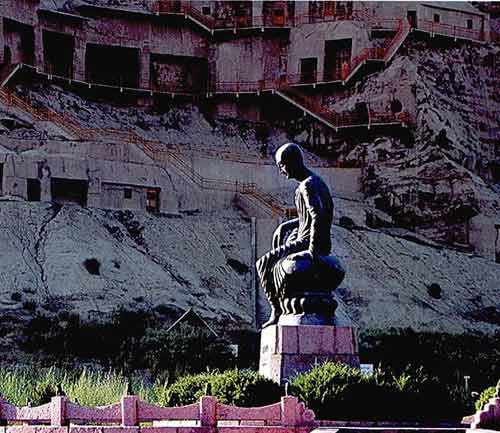

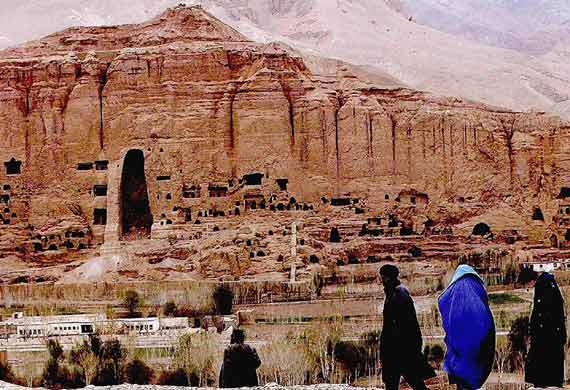

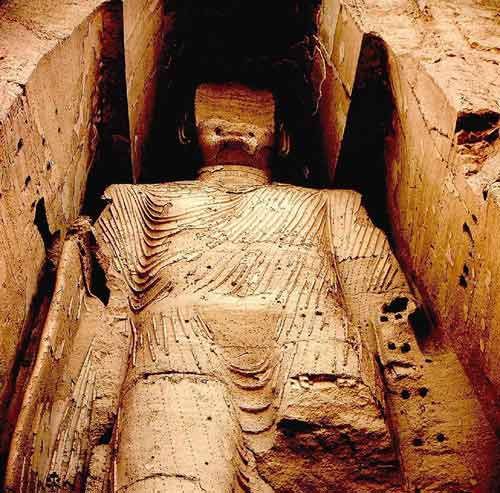

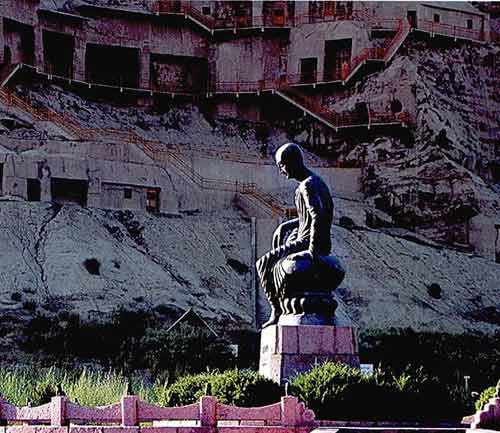

正因为佛教切中了人们内心的精神需求,佛教之风才吹向亚洲各地。但东南亚开凿石窟甚少,继承石窟艺术传统的只有阿富汗和中国的佛教石窟。阿富汗巴米扬等地的石窟汇聚了印度石窟建筑和犍陀罗艺术的成果,将石窟和巨型造像结合起来,这种结合,使佛的高大,真正立于了天地之间和人们的心灵之中。

丝绸之路冲破了一个又一个封闭的文化圈,当这条最初的商路连通了阿富汗的巴米扬时,因为地理位置的重要,印度、西亚与中亚的文化在这里交会碰撞。佛教,很快就融入了这巨大的文化交流的洪流中,产生了著名的巴米扬石窟。巴米扬石窟拥有两项世界之最,巴米扬石窟是现存最大的佛教石窟群,巴米扬大佛则是世界上最高的古代立式佛像。大唐高僧玄奘漫漫西行之路没有错过这里,他的《大唐西域记》曾经描述了这里的佛教寺院和石窟。可惜,现存的巴米扬石窟已是满目疮痍,与玄奘的描述有天壤之别。

佛教经古老的丝绸之路,传入中国。西域是佛教东传过程中的必由之地,我国古代西域的石窟,诸如龟兹石窟等与巴米扬石窟的开凿均在这一道路上。可见,佛教的传播,呈现出的是一种极具生命力的发散状态。

我常常在西部的土地上行走,我能够想象,遥远的古代,天高地阔的西域,面对神秘的自然天象和无尽的人生苦难,生活在绿洲上的人们,要么你有所信仰,要么你悲哀。就这样,在寂寞的岁月里,人们把春天的耕种和秋天的收获,把每一刻的幸福与光荣,都归功上天的赐予,而这“上天”与佛教的理论如出一辙。从接受佛教的那一刻开始,佛对于人们来说,位于一条救世之路的终点,是遥远的“佛国”的中心,而寺院或石窟则是通向这佛国的唯一通道。

因而,古代的西域,也就是现在的新疆地区,石窟的开凿很是盛行。分布在这一地区的石窟约始凿于公元3世纪左右,在南疆的库车,以至东疆的吐鲁番一带,我走过的许多峡谷,那里多有洞窟。从周围的环境来看,宁静而幽雅,恍若世外桃源。这从根本上体现了佛国的核心 宁静。

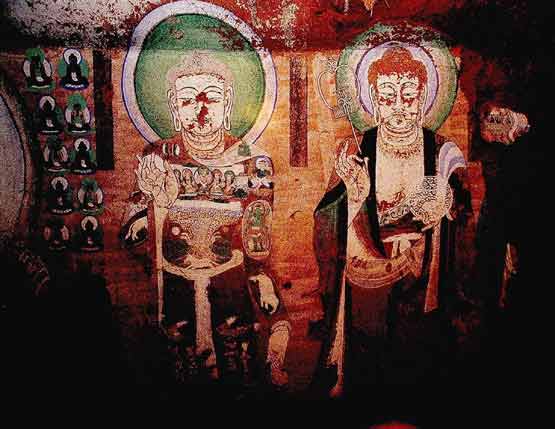

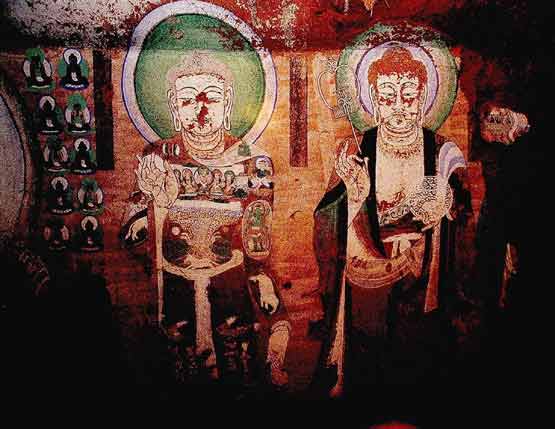

新疆石窟雕刻多为彩塑,也有木雕和个别石雕。壁画艺术在新疆石窟中占有突出地位,壁画的绘法,采用古代西域流行的晕染法,即凹凸法,结合“铁线描”式的轮廓勾勒。

克孜尔石窟是个典范。它始凿于公元3世纪左右,于8世纪后逐渐被废弃,石窟群分谷西区、谷内区、谷东区和后山区,绵延3公里,现已编号的洞窟有251个,内存壁画约1万平方米,多描绘小乘佛教内容;泥塑若干具,其新1窟内1尊佛像高6米多,是龟兹石窟中现存最大的塑像。除了宗教内容以外,还有许多表现耕种、狩猎、商旅来往、音乐舞蹈和民族风貌的画面。这些改变,是佛教民族化、地域化的表现,促发了中国石窟艺术龟兹模式的形成。

丝绸之路上的生活,从一个绿洲到另一个绿洲,定居者的活动半径是十分有限的。但他们通过佛教,摆脱了狭窄的生活圈子,为自己创造了现实视野之外的丰富多彩的世界。从丝绸之路的许多绿洲间存在的石窟,我们可以看到,早期的佛教艺术只是用示意的手法表示风景,例如通过树木或者河流之类的自然物,这些东西仅仅是要表示事物发生的地点。而在库车、吐鲁番乃至敦煌的风景画,则起了布景的作用。在这种布景前边,有一部分画面则是在这个布景之中安排了佛陀画像或者佛教故事。这是佛与现实世界的割裂,这种割裂,虽然有树木或者河流之类的自然物进行弥补,但终究是生涩的。

佛教在东传过程中,

有一个“入乡随俗”的嬗变

佛教思想产生于印度,经过千余年之后,它却成为中华文化的精髓,这不能不说是世界文化史上的奇观。然而,从印度到西域即而中原,佛教的本土化、民族化的演进并不像春风激荡、万木葱茏那样流畅。敦煌研究院原院长段文杰先生认为,佛教,是外来教,初入中国时“大受排斥”,曾先后出现过“佛儒之争”、“华戎之争”、“佛道之争”、“黑白之争”、“神灭与神不灭”之争等一系列矛盾。但佛教极力将其思想与儒家思想、玄学糅合在一起,以适应当时的历史环境。因而,在佛教的东渐过程中,它还有一个“入乡随俗”的嬗变。

拿敦煌莫高窟来说,这种“嬗变”就更进一步。它是在具有深厚汉晋文化传统,又大量吸收外来艺术营养的沃土中成长起来的中国式的佛教艺术。在我采访段文杰先生时,他结合莫高窟的雕塑和壁画形象而生动地概述了这个问题:在菩萨形象中,在故事画中,出现了中原汉装或南朝名士的形象,出现了潇洒飘逸的精神风貌,在静的境界里增添了动的情趣,突破了西域佛教艺术的规范,形成了中国式的佛教艺术体系。

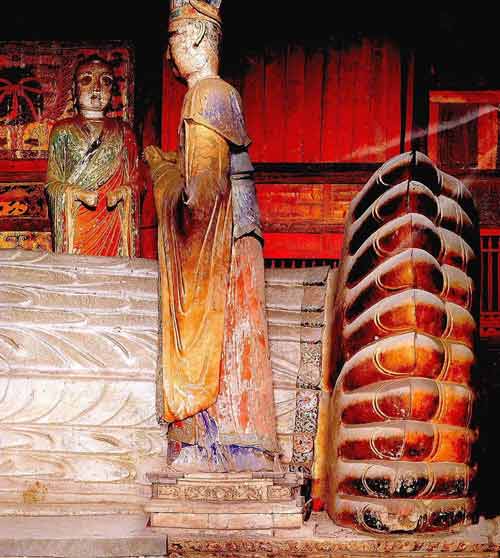

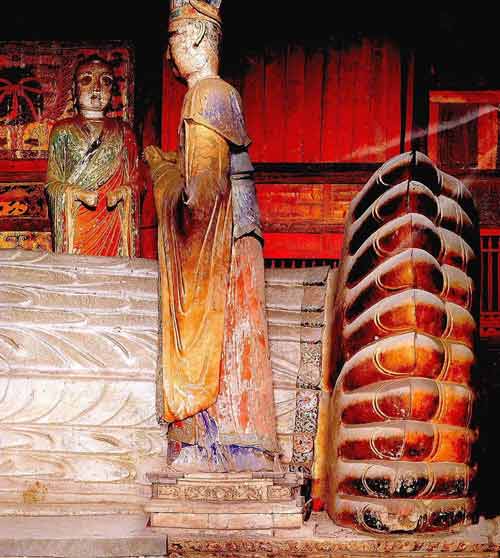

在敦煌莫高窟,随着时间的推移,洞窟的形制上,人们取消了中心塔柱,形成了一个更大的佛殿,佛殿正面是佛陀及两侧的陪伴人物。这里所表现的,就是想象中的在宇宙内普遍存在的可实现的超脱。从环境上看,更加庄重和幽静。

敦煌莫高窟里的菩萨处于佛陀与众生之间的地位,他们直接面向寻求解脱的人,引导他们皈依佛门或信任佛的教义。敦煌壁画中有许多鲜活的佛经故事,这些故事告诉人们,就连佛的前世,也是一名普普通通的生者,只是在通往超脱的道路上,有一颗恒久的虔诚心。

在敦煌石窟的穹窿顶上,常常画着装饰图案,图案的中心是个圆,它的意思是超然于尘世之上。这种超脱含义可通过下列方式而进一步强调出来:在穹窿顶圆形装饰花中心部位,画着骑着自己的坐骑,离开象征着尘世的家庭而出走的佛陀。这是很重要的信息,绿洲上的佛教徒们从形象的壁画上看见自己未来的情形,也就有了信仰的力量。

而唐代的敦煌,洞窟里的风景画却有了实际的价值。这首先由于它是展现宗教故事的场所,而宗教故事反过来又使它成为必要条件。从这里到纯粹风景画之间,只有一小步的距离。但就是这一小步,使佛显得亲切而耐人寻味。

另外,佛教在丝绸之路上的兴盛,还要归功于那些奔波的商旅,他们的经历,很好地解释了佛的存在。并且,他们也不遗余力地弘扬佛法,用自己的一部分积蓄开窟造佛。因为,对他们来说,他们所获得的一切,都是佛的赐予。

一条独特的石窟走廊,在佛教传播史,

应该有自己的位置

我一直把甘肃的河西走廊称之为“东方走廊”,因为它所呈现的是整个东方文化的背景,且不说古代丝绸之路所创造的辉煌,仅仅是佛教的传播,这里就可以展开一幅五彩缤纷的画卷。

古代凉州位于河西走廊的东端,它最早接触并吸纳了中原文化,又与西域游牧文化有着不可分割的渊源,在这样的地理文化背景之中,佛教的进入必将会产生历史性的变革与辉煌。的确,凉州不负众望。

佛教的传入与佛经的译介几乎是同时进行的。在凉州悠久灿烂的历史长河中,鸠摩罗什、玄奘、萨班、八思巴等一批高僧在此驻足,滞留客居,或翻译佛经,弘扬佛法,传播佛教文化。五凉时期,凉州聚集了一批修建佛窟的能工巧匠,他们逐渐走向河西,走向全国。凉州僧人昙曜更在主持开凿天梯山石窟之后,东下大同,主持开凿了云冈石窟,并为龙门石窟的开凿培养了一批技术力量。

占有天时地利,凉州一度成为北中国佛教文化中心。这是与一大批佛教文化名人开坛讲经、翻译著述、兴建寺塔、开凿佛窟等辛勤努力是分不开的,也是由凉州宽松的政治社会生活环境和良好的人文环境造就的,且对中外文化交流产生过重大而深远的影响。

天梯山石窟是个例证,它被后人誉为“中国石窟寺的鼻祖”。考古专家宿白先生在考察了天梯山石窟后认为:新疆以东现存最早的佛教石窟在风格上都可称之为“凉州模式”,而凉州模式的代表则是天梯山石窟。

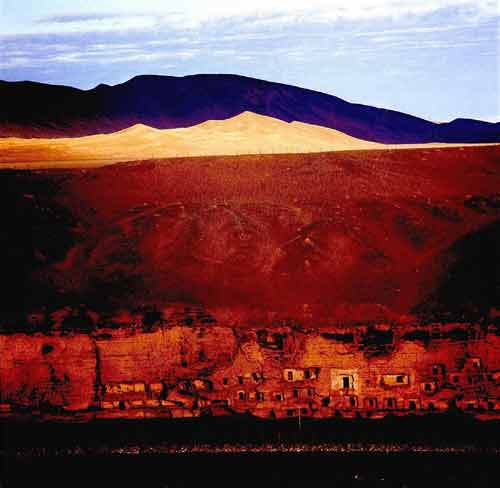

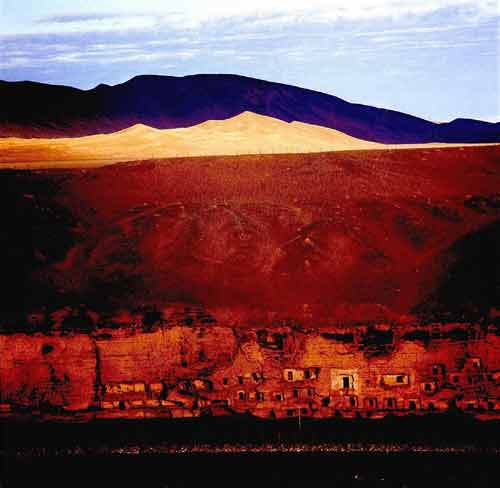

天梯山石窟位于武威市城南50公里处的中路乡灯山村,创建于东晋十六国时期的北凉,距今约有1600年历史。天梯山山峰巍峨,山有石阶,拾级而上,道路崎岖,形如悬梯,故称天梯山。石窟中大佛依山而坐,脚下碧波荡漾,薄云缠绕其身,构成了一幅山、水、佛、云浑然一体的壮观奇景。

天梯山石窟建成后,世人仿此陆续开凿了金塔寺、马蹄寺、文殊山、榆林窟等。后来,北魏在大同开凿云冈石窟时,主持人也是凉州僧人昙曜,所用能工巧匠大都是凉州人。

在凉州的辐射作用下,河西走廊简直就是一个石窟走廊。从西到东,有五个庙石窟、敦煌西千佛洞、莫高窟、榆林窟、东千佛洞、旱峡石窟、昌马石窟、文殊山石窟、马蹄寺石窟等等,等等。这些密集的石窟群,一一进入它们,我们画出的一条佛教传播中承前启后的生命轨迹。

西出阳关的大道上,敦煌西千佛洞是个幽静之所,党金果勒之水蜿蜒流淌,宽大的河谷中,桃红柳绿。敦煌遗书《沙州都督府图经》有断断续续的记载:“右在县(指寿昌)东六十里,耆旧图云:汉 佛龛百姓渐更修营。”从西千佛洞东距石峨博和西距寿昌城的路程推测,这段文字记载的应是西千佛洞。

敦煌西千佛洞现存北魏至宋代的洞窟16个,著名的国画大师张大千先生曾在20世纪40年代对该洞窟做过调查并编写了窟号。

西出敦煌市,我们的汽车行驶在宽阔的戈壁滩上,南面的沙山清晰可见,壮观无比。大约走了近40公里的路程之后,稀稀疏疏的绿阴引人注目,沿着绿阴的方向,汽车向南拐,来到了河谷边。那些绿阴原来是河谷里参天古木的树梢,真是奇妙。我们从陡峭的石级走下河谷,就像走进了世外桃源,流水潺潺,野花遍地,要五六个人才能合抱的大树到处都是,树枝隐天蔽日,凉爽异常。只是河谷北壁悬崖,由于千百年来流水的冲击和大自然的风化侵蚀,形成了断裂,致使现存的一些洞窟前室崩塌。

从西千佛洞石窟的造型及艺术风格来看,与莫高窟极为相似,因此它又可归纳为敦煌石窟的组成部分之一。第四窟中的一组北魏飞天,她们在巾带飘动中翩翩起舞,一前一后,形体自然优美,双手起处,花瓣飘落,如入胜景,是该石窟中的壁画精品。第十窟东壁北侧北魏时代的柢园记图,表现的是释迦牟尼弟子舍利弗和信外道的婆罗门六师外道首领牢度叉斗法的故事,是整个敦煌石窟艺术中最早出现的一幅。同类的经变故事,在莫高窟出现的时间是唐末。与起源于印度的柢园记图有所区别,敦煌西千佛洞壁画的创作者一开始就另辟蹊径,处理手法经过历代艺术家长时间的提炼,在构图上富有变化,在表现手法上带有一定程度的幽默和夸张。第六窟为唐代洞窟,其南壁和东壁有两行题记,南壁的说法图右端上方有“如意元年”东壁中间有“李仙凤天宝十三”这两条题记,是西千佛洞仅有的记载年代的洞窟。

流过西千佛洞的河水,是敦煌绿洲的命脉所在,它使荒芜的沙漠戈壁,成为肥沃的绿洲;它使西出阳关的旅人,有了灵魂和精神的栖息地。

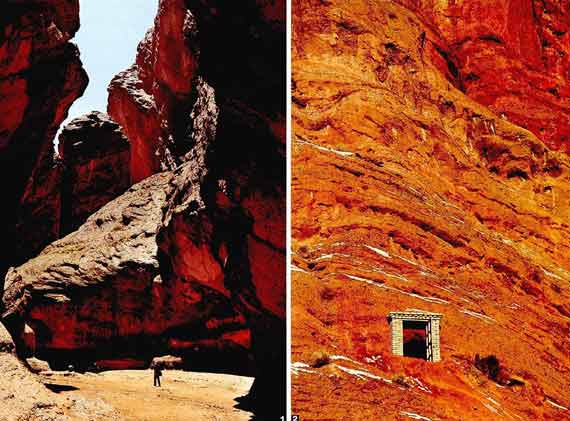

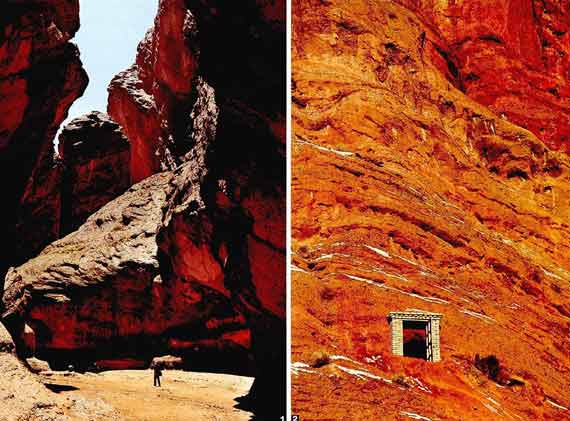

今天的人们能走到旱峡,应该说是真正的行者。荒芜中的旱峡石窟,不知道已经寂寞了多少年,但在遥远的过去,它可能是另外一番景象。距甘肃瓜州县踏实乡18公里的旱峡口,有一处石窟,叫旱峡石窟。在人们的印象中,一般石窟寺的所在地,都是景色优美且洞窟密布的风水宝地,旱峡却是个例外。

这里除了一条简易的山路能够显示人类的遗迹,就再也没有生命的痕迹了。放眼望去,山崖陡峭,光秃秃一片,不仔细看,看不出石窟的位置。原来,旱峡石窟只有两个洞窟,且都在高峻的山腰,距离地面近80米。更要命的是这凌空的石窟没有进洞的通道,只在洞下60多米的地方有脚窝可以攀登进洞,要想一睹它的真容,是一件危险而刺激的事情。

据专家考证,旱峡石窟开凿于魏晋时期,从脱落的壁画断定,唐、五代、西夏曾经重修。石窟内的壁画、塑像多处损坏。旱峡石窟虽然只有两个洞窟,但窟内题记却十分丰富,有26条之多,汉文、西夏文、蒙古文、藏文、维吾尔文等不一而足,为研究工作提供了宝贵的资料。其中汉文题记有3条,属清代。南窟西壁合缝处有一段行书刻写着“乾隆五十七年五月十五日立安西州”。北壁左边有行书刻写“嘉庆十三年”、“咸丰十五年三月五日”。从题记上看,清代这里仍有宗教佛事活动。

偏僻而寂寞的旱峡石窟,从它诞生的那一刻起,不知道有多少善男信女在这里穿梭往来。也许那时候,这里曾是一块水草丰茂的土地,养育着生命,也养育了信仰。仰望高悬、孤单的洞窟,旱峡的神秘,在我心中留下了抹不去的记忆。

敦煌以东,东千佛洞的遗迹是让人惊讶的。古河道上,虽然水已断流,但可以想象商旅们沿着有水的地方来到这里,心情是多么的激动。他们把自己的憧憬和寄托,留在岩石上,也把无限的虔诚留给了未来。

西部,在僻静的山林幽谷,叫千佛洞的很多。敦煌有千佛洞(莫高窟)、西千佛洞,新疆也有叫千佛洞的佛教胜迹。而我们要去考察的是甘肃瓜州的千佛洞,属于敦煌艺术的体系,因此,称东千佛洞。

瓜州东千佛洞,距离县城98公里。我们从早晨出发,直到中午,才到达目的地。司机说,一年之中,来这里的人很少,除了文物保护人员和研究人员偶尔来几趟外,几乎没有什么游人。

东千佛洞的洞窟开凿在长山子北的古河道两岸,干枯的古河道如同千年的遗迹,而岩壁上的洞窟,更像是原始人类的居所。东千佛洞现存23窟,保存有壁画和塑像的只有9窟。其中西夏5窟、元1窟、清3窟,壁画总面积486平方米,彩塑56身,尤其以内容丰富、技艺精湛的西夏窟见长,是一座不可多得的西夏艺术宝库。

段文杰先生认为:瓜州榆林窟和东千佛洞六幅玄奘取经图的发现,是稀世之珍。东千佛洞的“水月观音变”风格独特:明月高照,彩云环绕,绿水扬波,观音坐在金刚宝座上,座后紫竹摇曳,玄奘双手合十向观音膜拜,猴行者一手搭凉棚、一手牵白马紧随身后。这幅壁画产生于《西游记》成书之前,是难得的形象资料。

我们考察完了东千佛洞之后,内心里一直存留着许多疑问:这里的生态环境为什么如此荒凉?开凿洞窟的时候肯定不是这样,河道里应是碧波荡漾,大河两岸应是草木锦绣,不然,怎么会有“水月观音”的奇思妙想。

同样是一条河谷,不同的是这里仍然有着不息的波浪在时间之上翻滚,看见它的人总是怀有深深的敬意。五个庙,见证了党金果勒河的风采,也持续着敦煌的风采。与河西众多的石窟相比,五个庙在最偏僻的一隅,暗藏着它的锋芒。

党金果勒河不息的波涛,洗净岁月的尘埃,五个庙的光辉悄悄浮出。就是这条河,孕育了敦煌不朽的文明。然而,就在敦煌如日中天的时候,五个庙石窟却是寂寞的。大多数人并不知道,西出阳关的道路上,还有五个庙。天苍苍野茫茫的游牧区,水草丰美的宁静世界里,党金果勒冲积谷地的崖壁上,那像眼睛一样的19个洞窟,大约从北魏开始,就有了开凿的历史。漫长的时光,只有党金果勒闪闪的水波,伴随了它信仰的积累。

现在,这里已经是浓阴蔽日,苹果园的芳香阵阵袭来,确凿是一个神灵居住的地方。

抬头观崖,目测的高度大约有30多米,那些洞窟就悬于半崖之上。细细数来,正是19个,占居整个崖面约300多米长的空间。这些洞窟中,只有中间的5个能够登临参观,因此就有了五个庙的称谓。那么,只能看它们了。

可能是名微车马稀的缘故,香火是早已断绝了。像是废弃的古刹,隐隐透露出逼人的威严。崖面的崩塌,阁道的残缺,顺着木板搭垫的空中栈道,那些佛、金刚、力士和供养人像才显现真容。一些洞窟烟熏火燎的痕迹十分严重,看来佛门净地,已经充当过牧羊人的居所,佛像的破坏也是目不忍睹的。

现存的壁画,大多绘有说法图,也有耕种和收获的场面,五代至北宋期间敦煌曹氏政权的情况也有所反映。壁画中还出现了西夏文和回纥文。专家认为,五个庙石窟壁画的特点,在其他的石窟中十分鲜见,具有独特的价值。五个庙,终于在蒙尘的静虚中,盼来了欣赏的目光。

一片榆树之下,流水潺潺;一片榆树之下,隐藏着千古不化的幽静。榆林窟,记录了唐僧取经的故事,记录了一个世纪乃至几个世纪丝绸之路上虔诚者的心迹。

深山藏寺,远离尘嚣的榆林窟,如果不是旅游的开发,恐怕只有少数研究者和钟情者光顾了。榆林窟距离瓜州县城75公里,除了短短的一段柏油路外,全是土飞沙扬的毛路,也许正是这些艰难的考验,历史才使这里光灿四耀。

榆林河谷的流水和绿阴,像是专门迎接朝圣者的侍从,真想在这里垒起草房,打坐静修。再看两崖之上零落的洞窟,开凿者的艰辛,已经直入人心,不由得生出几分敬意。

被学术界誉为珍品的第二十五窟,门票几百元,显然是拒绝普通人的进入。在这里,楼台亭阁平列环抱,宝树罗网青翠幔笼,菩提树下,法声朗朗,白鹤起舞,飞天散花一派极乐之景。榆林窟的41个洞窟,经过科学的整修与保护,让世人目睹了其历史与艺术的珍迹,只有面对它,才会有顿悟的惊喜。

一个遗迹,走进它不会忘记它,远离它又似乎是一种割舍,榆林窟给我留下了这样的印痕。每每到此,我总是细致地沿着河谷,走进毛柳、红柳、胡杨树的深处,从另一个方向眺望它,端详它、思考它。手中的各种资料虽然有它翔实的记载,但我总不满足那些刻板的语句,那些色彩,那些壁画,那些雕塑,从一个通廊走入另一个洞窟,时间像是退回了远古,人们虔诚的面目如此相似。

在甘肃肃南裕固族自治县马蹄区马蹄山中有一条山谷叫“临松薤谷”,“薤”者,多年生草本植物,叶细长,开紫色小花,鳞茎和嫩叶可以食用。就在这样一个诱人的地方,隐藏着著名的马蹄寺石窟群。

马蹄寺石窟群,创建于东晋十六国时期,是河西走廊规模较大、内容丰富、创建年代早和延续时间长的重要石窟。因第九窟内有一马蹄印,相传为神马踩踏,故名马蹄寺。窟内保存有北凉、北魏、西魏、隋、唐、西夏、元、明各个朝代的造像与壁画。

马蹄寺石窟群包括马蹄北寺、南寺、千佛洞、上观音洞、中观音洞、下观音洞和金塔寺7个部分,共存70余窟龛。各窟群都开凿在马蹄山景色宜人的山谷间或近水的红砂岩崖壁上,相互间的距离近的2公里,远的7公里。每个窟群有2至20余窟不等,洞窟排列有横向也有竖向,高达7层。窟龛分布乱中有序,远处观望,十分壮观。

张掖大佛寺有中国最大的卧佛,这样的奇观在河西的出现并不是偶然的。

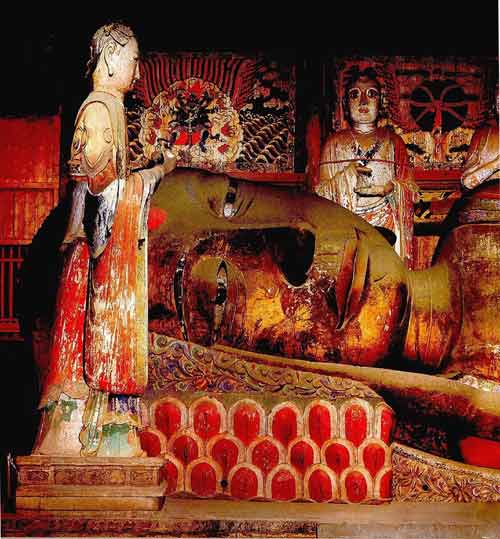

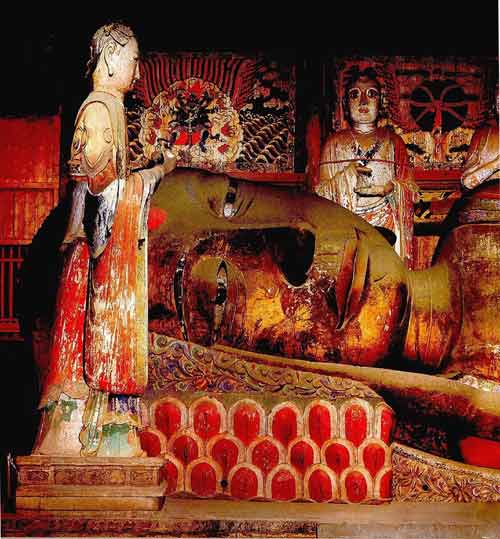

位于张掖市城内南侧的大佛寺,是一座四合院式的寺院建筑群体,坐东面西,占地面积2.3万平方米。原寺建筑规模宏大,包括山门、天王殿、配殿、厢房、卧佛殿、藏经阁、金塔殿、土塔、僧舍等完整的建筑群,现仅存建于中轴线上的大佛殿、藏经阁、土塔3处。张掖大佛寺的卧佛是全国最大的室内卧佛。

据《甘州府志》和卧佛肚内出的明代铜牌铭文记载,大佛寺创建于西夏永安元年(1098年),原名迦叶如来寺,明永乐九年(1411年)明成祖朱棣敕赐宝觉寺,清康熙十七年(1678年)敕赐宏仁寺。明正统、成化、万历年间和清雍正、乾隆年间屡有修葺。

古代的张掖大佛寺香火不断,不仅有许多的善男信女烧香拜佛,而且不少王公贵族也常常前来拜谒,连皇帝皇后也多有光顾。

在不到1000公里的狭长走廊,分布有如此众多的石窟,在佛教的传播史上,是个奇迹。

麦积山石窟的雕塑和云冈石窟石刻

是中国石窟艺术的顶峰

经过河西石窟的演变发展,地处天水的麦积山石窟已经上升为成就很高的层次。开凿于十六国时期的麦积山石窟其地势险峻,在中国现存石窟中绝无仅有;其泥塑艺术的出类拔萃,达到了佛教艺术的最高境界。

麦积山石窟建在一座圆锥体、中间粗大、底部细小、状似农家麦垛的麦积山上。其洞窟多开凿在二三十米及至七八十米高的悬崖峭壁上,洞窟之间全靠架设在崖面上的凌空栈道通达。这里保存了从北魏以来的数以千计的精美塑像,大的高达十五六米,小的仅二十多厘米,体现了千余年来各个时代塑像的特点,系统地反映了中国泥塑艺术的发展和演变过程。

在佛教传播的艺术创造中,石刻是一种不容忽视的艺术形式。建于北魏时期的云冈石窟就以壮观的石刻闻名天下。“雕饰奇伟,冠于一世”这样的赞誉,对云冈石窟恰如其分。云冈石窟的石刻之所以有名,在于它精湛的雕刻技艺和丰富多彩的内容。这里有5万多尊塑像,大至十几米,小至几厘米,形态之逼真、神采之动人都是前无古人之作。正如艺术家所描述的那样:透过他们薄薄的罗纱可窥其优美的身段。

在完成了对佛教石窟的追根溯源之后,我们可以清晰地看到佛教东传的脉络:从空间上讲,石窟寺的开凿由塔里木盆地北缘而河西走廊,由西北而中原,由北方而南方;从时间上讲,3世纪时,中国西域地区受犍陀罗风格的影响,开始开凿石窟。4世纪至5世纪,石窟遍布河西,形成气势宏大、光彩夺目的石窟艺术,促进了石窟艺术中“凉州模式”的形成,这种具有浓郁河西特色的艺术风格在后来逐渐波及到了中原。5世纪至9世纪,中国石窟雕凿达到极盛时期,完成了中国石窟艺术由龟兹模式(新疆克孜尔石窟)向凉州模式(天梯山石窟)再向平城模式(山西云冈石窟)的发展,并最终在洛阳龙门完成中国化的全过程,使佛教成为中华文明的一部分。