|

悲欣准提寺 |

|

悲欣准提寺 扬州城北有一座明代古刹准提寺,原名准提庵,坐北朝南,现存山门殿、天王殿、大雄宝殿和藏经楼等四座建筑。几年前,我的寓所恰好搬迁到了它的左近,距离它大约只有百步之遥。因为出入家门,都要从它那斑驳的古墙下经过,所以它常使我产生一种与古城亲近的感觉。这些年来,无论世事如何变幻,我都能保持平静和执著的心态,也可以说是得益于它这座古刹的感召。 这样,它的历史和命运就成了我关心的事情。 准提寺的历史和命运,是一个悲欣交集的故事。 将近两百年前的一个晴朗的日子,一位精神矍铄的中年官员兼学者,带领着一批力伕前往扬州东关街,去完成一件重要的文化使命。他们将一块宋代残石从东关街二郎庙菜园里小心翼翼地搬出来,抬到附近安家巷的准提庵,安置在庵东侧的长廊里。看到古人遗留下的残石得到了妥善保管,在场的僧众一片欢腾,那位官员与学者也露出了欣慰的笑容。 那位官员与学者,就是大清王朝的元老、乾嘉学派的中坚--阮元。这一天,应该说在准提庵的历史上写下了沟通中华古今文化血脉的华彩一页。 算起来,这一年是大清王朝嘉庆丙寅年(1806)。四十三岁的浙江巡抚阮元正踌躇满志,在刚刚刻成了卷帙浩繁的《十三经校勘记》后,又与扬州太守伊秉绶商议编撰《扬州图经》、《扬州文粹》等事宜。对家乡文化充满浓厚兴趣的阮元,这一年中几乎踏遍了扬城内外。只要他留心,似乎在扬州这座古城里随时都可能有新的发现:在城外的甘泉山,他发现了西汉厉王宫殿的础石;在城里的二郎庙,他又发现了这块宋代的三公石残碑。 阮元是在前去准提庵访问,路经东关街北的二郎庙菜园时,无意中发现宋代残石的。他走进菜园,先看到一片绿油油的蔬菜,然后蓦然发现菜地中间有一块废弃已久的古井石栏,上面似乎隐隐有字痕。阮元觉得此石不寻常,于是立刻取水洗石,用纸拓字。经过仔细辨认,石头上刻的竟是"□熙十□三公石□"数字。"熙"字上面的一个字残缺不全,像是"淳"字。阮元想到以"熙"字为年号而时间超过十年的,只有宋代的"淳熙",便断定这是宋代残碑。 于是,一块从不为人注意的残石,在学者眼中却成了至宝。 一年之后,阮元写了一篇《二郎庙蔬圃获石记》,记载了这一有意义的发现经过: 嘉庆丙寅(1806),予过扬州新城准提庵僧舍。经二郎庙蔬圃,见有破古石井栏,似有字痕,洗拓之,乃"□熙十□三公石□"数字。"熙"字之上字不完,似是"淳"字。盖以"熙"为年号逾十年者,在扬惟"淳熙"耳。"十"字下似是"年"字。爰移置准提庵东厢内,并记之。丁卯(1807)秋日。 阮元移石的准提庵,就是今天的准提寺,又称准提禅院、大准提寺,系扬州历史上的"二十四丛林"之一。 关于扬州准提寺的往事,今人大抵已相当隔膜。打开雍正年间编篡的《甘泉县志》,上面只简单地记了一句: 准提禅院,在新城怀远坊。 近人王振世编写的《扬州览胜录》,写得稍许详细一点: 大准提寺,在新城怀远坊疏理道街,本明疏理道公廨,改建为寺。 但是准提寺的故事,其实并不如此简单和贫乏。 例如,在后来的《江都县续志》里,再次讲述了阮元和准提庵中"三公石"的风雅轶事;在《甘泉县续志》里,则记载"咸丰三年(1853)寺圮于兵火,同治、光绪间由寺僧先后建复",而"三公石"则不得不从"寺东廊"移至"西楼壁"。 准提寺的历史,就这样充满了悲欣交集的故事。 有关早期准提寺的故事,见于一位不很出名的清代官员--孙仲彝所写的《纪准提庵》一文。这篇文章告诉我们,准提寺是在明代疏理道的旧址上建立的。疏理道本是管理盐务的衙门,但于明朝末年改建为准提庵,供奉准提菩萨。从此,扬州便有了一座准提庵。"准提"是梵语的音译,意思为"清净"。准提菩萨是佛教密宗莲华部六观音之一,相传生有三目十八臂,主破人间惑业。 明朝末年,权奸当道,纲常大坏。也许正是为了匡救时弊,约束人心,才将疏理道改建为准提庵的吧? 然而,建成不久的准提庵并没有逃脱"扬州十日"的劫难。清兵攻入扬州城后,一把火焚烧了大殿。康熙庚子年(1720),山门、前殿又圮,致使神像露处,不蔽风雨。至辛丑年(1721)春,有官员孙仲彝等人捐金修葺,并特请一位法号叫做"用中"的禅师主其事。为了解决资金短缺问题,孙仲彝的母亲还将自己的衣饰卖掉,换了五百两银子,全部捐了出去。经过这次修葺,前殿、后楼都重新巍然屹立,惟有山门、正殿未及重修。丁未年(1727),用中禅师因故辞去,准提庵无人主持,诸殿逐渐复又荒芜,甚至连修葺过的前殿、后楼也呈现出破败景象。恰巧,这时御史陈伯闻于辛亥年(1731)来扬州视察两淮盐务,而孙仲彝与陈伯闻有师生之谊。陈伯闻向老师赠银千两以为见面礼,孙仲彝说:"何不将这笔钱用来修建准提庵呢?"陈伯闻听了十分感动,就在第二年六月重建大殿、山门。御史的行动感化了扬州的商人和士子,于是大家纷纷解囊相助,数千资金很快筹集到位。三年后,准提庵赫然成为扬州一大名刹。 准提庵的复兴,仿佛同孙仲彝有一种缘分。 在此之前,扬州石塔寺曾为庙田被官方所占而打官司,石塔寺一方因为得到孙仲彝的帮助而获胜。准提庵恢复伊始,四方僧侣云集,但僧侣的生计并未解决。石塔寺为感谢孙仲彝的大力相助,特将庙田三百八十五亩赠给准提庵,从此以后,准提庵僧侣才得以衣食无忧,香火日隆。 准提寺与安家巷毗邻,这是准提寺的另一段缘分。 安家巷是因为来自朝鲜半岛的盐商安岐家居于此而得名的。安岐虽然来自异国,但对中国书画造诣极深,他所著的《墨缘汇观》一书,至今仍是研究中国书画的经典之作。想当年,一位外国商人与准提寺比邻而居,势必时常至寺中盘桓,与僧人谈书论画。因此,准提寺实为中外友好的历史见证。 扬州人对准提菩萨甚为敬奉,故每年农历三月十六日准提寺的香火最旺。徐谦芳在《扬州风土记略》中说: 俗以三月十六,为准提菩萨诞辰,凡持"十日斋"者,率于是日持红灯诣准提寺拈香,藉表示坚守准提"准吃不准开"之意。 以吃斋表示对准提菩萨的敬畏之心,这在物欲横流的时代,不能不说是体现了一种民意的价值取向。 晚清时,又有画家郑箕寄居于准提寺,以画花草闻名一时。《扬州览胜录》谈到准提寺时说: 同光间,画师郑芹圃故居与寺为邻,故老每言之。 郑箕字芹甫,一作芹圃,善画荷柳,为人狂傲,扬州人。跟从他学画的的弟子数以十计,大多是准提寺僧人。准提寺好像是一个艺术的渊薮,蕴涵着中国传统文化的精髓,竟然数百年不绝。 准提寺作为扬州的一座古刹,留下了不少诗章。

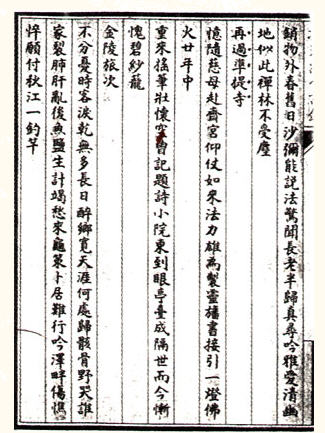

《扬州竹枝词》中《再过准提寺》书影 孔小山在《扬州竹枝词》里,描写当年扬州的信男信女,最喜欢前往准提寺捐献灯油。诗云: 募来月米某庵僧,也学钻营似狗蝇。 小姐妇人偏乐善,准提地藏助油灯。 刘芷鸿有《再过准提寺》二首,写他二十年中一再游准提寺的感慨,并提到准提寺中曾有亭台。诗云: 忆随慈母赴斋宫,仰仗如来法力雄。 为制灵幡书接引,一灯佛火廿年中。 重来摇笔壮怀空,曾记题诗小院东。 到眼亭台成隔世,而今惭愧碧纱笼。 由此可见,准提寺曾经是扬州颇有影响,也颇有规模的一座佛寺。然而,它的命运总是充满了悲欣。 当年,《纪准提庵》的作者在这座寺庙修葺一新后,曾对它的未来说了一段无限感慨的话: 呜呼,盛矣!夫以蔓草荒烟之地,而威仪肃穆若此;更世易年,其肃穆者又安知不转为蔓草荒烟乎?是所望于后之人矣!爰记颠末,以示子孙,并后住持斯寺者。 呜呼,其慎守之哉! 他仿佛隐隐预见到,几百年后准提寺必将再次面临盛衰存亡的命运抉择,因而殷殷期望后来者务必"慎守之"。 但是后来者真的能"守"吗? 果然,去年夏天传来消息,说准提寺将要拆迁了。拆迁的理由无非是:第一,它现在成了"危房",不拆就会倒掉;第二,如果拆了,将来还可以在城外重建嘛! 可是,现在扬州古城还有几座像样的古刹呢?如果准提寺可以拆掉,其他古建筑当然也都可以在"易地保护"的幌子下拆掉。作为准提寺的邻居,不能不出来为准提寺说几句公道话。于是,我在《扬州晚报》上发表了一篇短文,题目叫做《挽留准提寺》。我的文章写道-- 听说准提寺要搬出城去了,我忍不住对它说一声:我们能否挽留住你? 准提寺是一座明清寺庙,它已经在这里呆了数百年,它周围所有建筑都没有它资格老,我们凭什么偏要让它搬家? 准提寺现在还保存着山门殿、天王殿、大雄宝殿和藏经楼,现今扬州城里像这样结构完整的寺庙已经极少,我们为什么要让它搬出城去? 准提寺位于东关街和盐阜路之间,这正是扬州打算开发旅游业的地段,景点惟恐不多,我们怎么能把这样具有开发潜力的文物古迹扫地出门? 有人说,准提寺是危房。但它并非生来就是危房!它之所以成为"危房",是因为人们多年来只使用、不养护的缘故。譬如一个人,几十年来只让他干活,为主人效劳,却从不给他保养的机会,他能不得病衰老吗?现在他老病了,就嫌他碍事,赶他走,这合理吗?人是如此,房子何尝不是如此! 有人说,准提寺破了没钱修。可是把这样一组古建筑原样搬出城去,也需要一大笔钱。何不把搬迁的钱用来就地维修保养呢?再说,对于准提寺这样的老房子,一旦拆了,等于一堆废物,可以利用的东西很少。也许惟一值得利用的就是它的地皮。难道对于任何危房,包括文物古迹,就只有拆迁一种办法吗? 其实,把准提寺搬出城去也不要紧,也许它在城外真会得到妥善的处置。但是,有两点损失是无法弥补的: 第一,作为历史文化名城的扬州,在它极为有限的古城区里将永远失去一座真正的古建筑; 第二,作为一座有数百年历史的准提寺,它将永远失去它固有的地理环境和人文环境。 实际上,人们有充分理由认为,把准提寺搬出城去,等于是消灭了作为文物古迹的准提寺;而将来在城外重建的新寺,不管它叫做什么寺,其实与历史上的准提寺无关。 也许还有第三,在"易地保护"的思路指导之下,古城区里的所有文物古迹都有可能在将来的某一天,以同样的理由搬出城去。这样一来,过几十年或上百年之后,扬州城就会变成一座没有文物古迹的"历史文化名城"。 因此我要对准提寺道一声:准提寺,我想说爱你,但并不容易! 文章发表后,引起了空前的反响,支持者有之,反对者亦有之。但是,准提寺的命运仍然悬而未决。 时间到了去年年底,我才发现,准提寺的厄运真的在一个早晨突然降临了!那一天,当我像往常一样从准提寺旁经过时,我看见有人爬上这座古刹的屋顶,将那些秦砖汉瓦成片揭去,使它露出一根根肋骨一般的椽子。古刹的周围遍地是破碎的瓦砾、砖块,空气里弥漫着几百年积累起来的灰尘。一座古刹,竟然 一夜之间就变得这样惨不忍睹,面目全非,这是我始料未及的。 我记得,那是2001年11月7日的早晨。这一天对于一般人来说是个阳光灿烂的日子,对于准提寺来说是个生死存亡的关头,而对于我来说却是个忧心如焚的时刻。我们几个志同道合的朋友,不约而同地聚集在一起,商量如何挽救这座古刹。当时的办法只有两个,一是让报纸公开报道此事,以便让广大市民了解真相,起来说话,以舆论的力量来挽救准提寺;一是直接给市长和书记写信,请他们制止对准提寺这样的古代文物的毁坏。 结果,第二天,报纸及时报道了准提寺被毁的消息,从而在扬州引起了一场轩然大波。说是"轩然大波",绝非夸大其词,因为报道这条消息的记者,差一点因此遭到有关方面的暗算。而写给市领导的信,也以最快的速度寄了出去。这封信可以说是一篇关系到准提寺命运的历史性文件,以致有一位朋友后来甚至将其喻之为骆宾王的《讨武瞾檄》和史可法的《致多尔衮书》(这两篇文字也都写于扬州)。为了这个缘故,我想把信照抄如下-- 您来扬州工作之后,在极短的时间内,使扬州市容发生了较大改变,使扬州市民看到了您高瞻远瞩、雷厉风行的作风。对此,扬州市民深感钦佩,也对扬州的未来充满了希望! 我们现在要向您紧急反映的,是明清古刹--准提寺面临灭顶之灾的事。 准提寺位于扬州古城东关街安家巷附近,已有数百年历史,历明、清、民国三代而至于今,是扬州著名的古建筑、古庙宇,也是现今扬州古城中所剩无几的具有较大规模的文物古迹之一。因为此寺位居东关街历史街区和盐阜路未来的工艺街之间,其开发利用的潜在价值不言而喻。但有关部门出于私利,置历史文化名城的大局于不顾,必欲毁之而后快。我们痛心地向您报告:就在今天(2001年11月7日),我们发现一批人正野蛮地拆毁准提寺!在我们写这封信时,经历了数百年风雨而不倒的准提寺藏经楼和山门的屋瓦已经纷纷落地,变成瓦砾。当地居民义愤填膺地说:"准提寺过去清朝政府、国民党政府都没有拆它,想不到共产党要拆它!"政治影响之恶劣,莫此为甚。特别是,当本届扬州市委、市政府决心要建设文化大市的时候,发生这样焚琴煮鹤的严重事件,真是令人匪夷所思,让人痛心疾首! 关于准提寺能不能搬迁的问题,在您来扬州之前,舆论界已有明确意见。为了便于您了解情况,现将2001年6月1日、9日的《扬州晚报》复印件寄上。同时寄上有关泰州路吴道台宅第中著名藏书楼--测海楼的文章一篇,以供您了解情况。 我们认为准提寺和吴道台宅第都是不可再生的文化遗产,决不能因一时一地之利,而被后人耻笑我们这一代人、这一届市委和政府是鼠目寸光、一群草莽。扬州的古代文明遗产如果在您手中得到妥善保护,扬州人将永远记住您的德政! 为此,特冒昧上书,幸不怪罪。致以 崇高的敬礼! 署名为:"一群有历史责任感的扬州市民,2001年11月7日于准提寺旁"。 在此,我应当深切感谢新闻媒体的及时支持,和领导阶层的果断决策,准提寺终于时来运转,死而复生。不久,我们得知,准提寺不但不再拆除,而且马上就地修复。 我明白,这不仅是我们的功劳。我把这看成是文明对于野蛮的胜利,远见对于短视的胜利,公道对于私利的胜利。对于扬州来说,这种胜利的意义,已经远远超出了单纯保护一座古庙! 如今可以告慰古人的,是准提寺即将迎来它的新的盛世。在准提寺得到新生之后,在那株老态龙钟的银杏树下,我们将感受到孙仲彝、安岐、阮元、郑箕等先贤们对今世的遥遥的祝福,和历经明、清、民国三代风雨而不灭的江淮古刹所飘逸出的绵绵的书香。 然而,阮元亲手送去保存的"三公石",如今还在准提寺么?(韦明铧《广陵绝唱》片段)

|