|

元大都敕建佛寺分布特点及建筑模式初探 |

|

元大都敕建佛寺分布特点及建筑模式初探 姜东成 内容提要:本文通过历史文献与考古材料,对元大都城内佛寺建筑进行研究,对寺院的兴建沿革及主要活动进行梳理,确定各寺院的位置与基址范围,分析不同宗教以及佛教内部不同派系势力的大小如何在建筑分布与基址规模上得到体现,并对建筑平面布局进行复原研究,揭示建筑布局与藏、汉传统寺院格局的关系。 元世祖大力尊崇藏传佛教,对中原佛教中汉化最明显的禅宗一派加以贬抑,而宋末渐趋式微的其他佛教派别获得发展的契机,如律宗、华严宗、密宗等。各派别势力的此消彼长必然会反映到建筑分布上,大都城内大型寺院多为藏传佛教占据,其余各派在城内均有一席之地。寺院分布看似杂乱,实则遵循可达性原则,如以皇宫为圆心按15分钟步行距离为标准作同心圆,可以发现寺院分布在不同的圆区中,与皇家关系密切的寺院距皇宫更近。 中国古代城市建筑群规划布局通常采用平格网法,笔者通过研究发现元大都城市采用44步x50步的平格网,建筑群基址规模受这一格网控制。元大都的佛寺或在辽金寺院旧址上扩建,或为在营建大都城时新建,或由“舍宅为寺”而来,但其基址规模均受44步x50步的平格网控制。 本文将大都城内的佛寺分为两类,一类是建有供奉帝后御容的神御殿的皇家大型寺院,一类为不设神御殿的小型寺院,通过作图分析揭示大寺与小寺建筑基址规模的差异。皇家敕建的大型寺院规模宏大,建筑基址通常占十余个平格,而小型寺院基址通常由大都城居民捐献,因而仍符合“八亩一分”的住宅用地之制。 进而,本文通过文献对大都城主要寺院平面布局进行复原,如大圣寿万安寺、大承华普庆寺、大天寿万宁寺、大庆寿寺等,并与典型的藏传寺院与汉地寺院平面布局进行对比,认为大都城内的大型寺院虽多为藏僧占据,但其平面布局更多受汉地佛寺的影响,并融进元代宫廷建筑的因素,藏传佛寺的影响较少,仅体现在经堂、幡杆与塑像上。小型佛寺则基本沿袭汉地佛寺的布局,并有所创新,体现着元代不同民族间的文化融合。 关键词:敕建佛寺,分布特点,建筑模式,汉地佛教,藏传佛教 前言 蒙古统治者起自朔漠,凭武力征服的手段创建起一个横跨欧亚疆域空前广袤的庞大帝国,在这个“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”[1]的帝国里,存在着多种宗教信仰,主要包括佛教、道教、基督教、伊斯兰教与萨满教等。蒙古帝国时期对各种宗教采取兼容并蓄的态度,并不排斥或偏袒任何一种宗教信仰,皇室成员的宗教信仰异彩纷呈,[2]正如志费尼在《世界征服者史》一书中所指出, “因为不信宗教,不崇奉教义,所以,他没有偏见,不舍一种而取另一种,也不尊此而抑彼。不如说,他尊敬的是各教中有学识的、虔诚的人,认识到这样做是通往真主宫廷的途径。……也就是说,对各教一视同仁,不分彼此。”[3]。 金元之际,由于成吉思汗对长春真人的宠信,道教全真派政治地位显赫一时,但随着在佛道辩论中的失败,势力受到沉重的打击。禅宗则由于万松行秀与海云印简的影响,在北方曾盛极一时。然自忽必烈始,藏传佛教受到空前的尊崇,地位远在其他宗派之上。忽必烈至元七年(1270)封西藏佛教萨迦派高僧八思巴为帝师,赐以玉印,并在大都设立宣政院,[4]令其统领天下佛教与吐蕃地区军政诸务。此后历代帝师都由萨迦派高僧担任,元帝登基前必须受帝师灌顶授戒,因此可以说“都是藏传佛教萨迦派之弟子”,[5]践祚后都在大都城内与郊区修建佛寺,寺内设有供奉前朝帝后御容的神御殿。[6] 元大都敕建佛寺的研究,已经取得一定的成果。陈高华《元代大都的皇家佛寺》对元大都皇家佛寺概况、寺院经济、寺院组织进行了论述,[7]日本学者大薮正哉《关于太禧宗禋院》论及元朝佛教盛事,对照《元史》“本纪”中的记载将元朝佛事整理列表,[8]中村淳《从元代法旨上所看到的历代帝师的住所——大都的花园大寺和大护国仁王寺》一文认为帝师在大都的居所是察必皇后为八思巴修建的大护国仁王寺,并进一步指出该寺为藏传佛教建筑形式,[9]中村淳《元大都敕建寺院概述》对敕建佛寺神御殿进行了论述,认为元大都沉浸在藏传密教的独特氛围中。[10] 本文在已有研究的基础上,对照《元史》、《析津志》、《明一统志》、《日下旧闻考》等文献记载,逐一列出元大都敕建佛寺的名称、位置、建设时间等情况,对元大都敕建佛寺的分布特点进行分析研究,并进一步对元大都敕建佛寺的建筑模式与平面布局特点进行探讨,揭示其中蒙、藏、汉三种因素的影响。囿于时间与学力,本文内容尚需进一步研究完善,暂此就教于各位方家。 一 元大都的敕建佛寺 元大都敕建佛寺是指由国家出资修建的大都城内外的皇家佛寺。自世祖忽必烈始,历代元帝登基前必须受帝师灌顶授戒,因此可以说“都是藏传佛教萨迦派之弟子”,[11]践祚后所建佛寺均为藏传佛教寺院。敕建佛寺由于与皇室的关系密切,其分布位置、建筑等级、基址规模都是一般佛寺无法比拟的,终元之世享有特殊的地位,经常受到元廷各种恩赐。 根据《元史》、《析津志辑佚》、《日下旧闻考》等史料记载,元大都敕建佛寺共有大护国仁王寺、西镇国寺、大圣寿万安寺、大兴教寺、大承华普庆寺、大天寿万宁寺、大崇恩福元寺(南镇国寺)、大永福寺(青塔寺)、黑塔寺、大天源延圣寺、大承天护圣寺、寿安山寺(大昭孝寺、洪庆寺)十二座。《元史·文宗纪》云:“(至顺二年五月)丙戌,太禧宗禋院臣言:‘累朝所建大万安等十二寺,旧额僧三千一百五十人,岁例给粮’”,[12]可知文宗朝时敕建佛寺共十二座,与笔者整理出的敕建佛寺数目完全符合。 元末义军兴起,元廷创建的佛寺皆被彻底破坏,寺院位置及基址规模只能通过文献材料与实地调查相结合的方法加以确定。[13]将元大都敕建佛寺列表如下: (表一) 表一 元大都敕建佛寺表

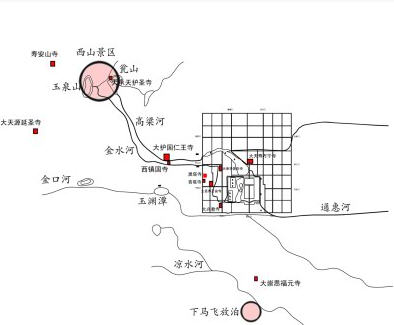

元大都敕建佛寺在元代政治中有着重要地位,元廷许多仪式活动都在敕建佛寺中举行。例如,元廷每年举行的元正受朝仪、天寿圣节受朝仪、郊庙礼成受贺仪与皇帝即位受朝仪前百官习仪都在大圣寿万安寺内举行,[14]胡助在《纯白斋类稿》中描述寺内习仪情景:“卫士金吾塞梵宫,旌麾妍丽映寒空。仿陈元会千官肃,恭习朝仪万国同。”[15]元廷每年岁末都在西镇国寺举行“射草狗”的禳灾活动,属蒙古族旧俗,只有皇族与达官世家方可参与。[16]此外,大都敕建佛寺内大多建有供奉前朝皇帝御容的御容殿,元廷每月遣大臣致祭,并时常命国师、西僧在殿内举行佛事活动。 元大都敕建佛寺在社会整合方面也具有特殊意义。每年定期举行的佛事仪式成为城内各阶层普遍参与的活动。例如每年二月初八大都城内都举行“游皇城”的活动,西镇国寺“寺之两廊买卖富甚太平,皆南北川广精粗之货,最为饶盛。于内商贾开张如锦,咸于是日。南北二城,行院、社直、杂戏毕集,恭迎帝坐金牌与寺之大佛游于城外,极甚华丽。多是江南富商,海内珍奇无不凑集,此亦年例故事。”[17]敕建佛寺旁往往有商品交易的市场,大承华普庆寺旁“市为列肆,月收僦赢,寺须是资”,[18]寺院以此收取交易费用。 二 分布特点 藏传佛教寺院基址的选择,是由精通天文历算的喇嘛来完成的,需要根据风水学说的要求,确定寺院的建筑位置与朝向。Thubten Legshay Gyatsho在Gateway to the temple一书中提到藏传佛教寺院选址要求:“寺院应建在这样一块地方:背靠大山,襟连小丘,两条河从左右两侧流过,交汇于前,寺院就座落在水草丰茂的谷地中央”,[19]即寺院应位于山环水绕、生气旺盛的地方。 从元大都敕建佛寺分布图中可以看到,元大都敕建佛寺皆建于山际或水畔,自然条件非常优越,符合藏传佛寺选址的风水要求。其中,大承天护圣寺、大护国仁王寺、西镇国寺位于高梁河旁,大天寿万宁寺位于海子旁,青塔寺、黑塔寺、大圣寿万安寺、大兴教寺在金水河旁,寿安山寺、大天源延圣寺在西山山麓中,大崇恩福元寺地近凉水河。(图一) 元初,西山诸峰就已成为士庶宴集、游览踏青的胜地,王恽《游玉泉山记》对山水胜景赞赏道:“□□凝空,清和扇物,云光湖水,倒影一碧”,[20]香山有棋盘石、蟾蜍石、梦感泉、护驾松等景致,卢师山亦多山林佳趣。金水河、通惠河开凿浚通后,玉泉山下泉水汇注而成之西湖通过高梁河与海子相连,沿线设有十道闸门,舟船可以在海子与西湖间行驶。元帝时常泛舟临幸西山,如《元史》记载文宗至顺三年(1332)三月,“以帝师泛舟于西山高梁河,调卫士三百挽舟”。[21]大承天护圣寺、大护国仁王寺、西镇国寺、大天寿万宁寺均在海子至西湖间的水道旁,寿安山寺、大天源延圣寺在西山山麓之中,寺院选址与元帝游幸活动直接相关。

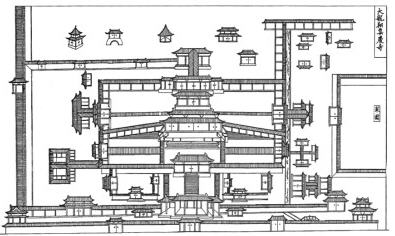

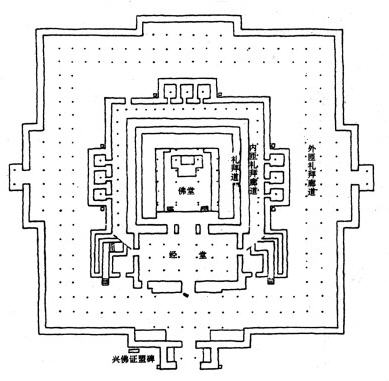

图一 元大都敕建佛寺分布图 元大都城南凉水河畔有一片河湖密布、水草丰茂之地,原为辽、金帝王渔猎游乐之所,元世祖中统四年(1263)在此兴建皇家苑囿,名为“下马飞放泊”。《元史·兵志》载:“冬春之交,天子或亲幸近郊,纵鹰隼搏击,以为游豫之度,谓之飞放”,[22],元帝冬春之际经常来此行围打猎,临幸游赏。明清两朝增广其地,屡有扩建,更名为南苑,位置即今南苑所在地。 姚燧《崇恩福元寺碑》直接点出大崇恩福元寺位置与皇帝巡幸线路的关系:“惟以其日,銮辂亲巡,胥地所宜,于都城南,不杂阛阓,得是吉卜,敕行工曹,甓其外垣为屋”,[23]可知大崇恩福元寺是武宗海山亲自选址,位置在大都城南元帝巡幸路旁,寺院环境清幽,风景优美,具有皇帝出行临时驻跸处所之性质。 由此可见,元大都敕建佛寺的选址既满足藏传佛寺选址的风水要求,又与元帝西山、下马飞放泊游幸活动直接相关。敕建佛寺宏伟壮丽,融入山水之中,时有大型佛事活动,成为元大都重要的宗教景观,吸引全城士庶竞相前往观览。 三 建筑模式 大都敕建佛寺元明之际遭彻底破坏,只能通过碑铭石刻等文献记载推知寺院格局。此外,辑自《经世大典·工典》的《元代画塑记》一书,记录了元代成宗至文宗朝宫苑衙寺中雕塑、画像所需工料情况,其中提到元大都敕建佛寺中部分殿堂楼阁名称及位置,对了解寺院布局大有裨益。下文依据史料对大都敕建佛寺平面进行复原。 (一)大承华普庆寺: 对大承华普庆寺平面布局的记载,主要有姚燧的《普庆寺碑》碑铭与赵孟頫的《大普庆寺碑铭》。姚燧在《普庆寺碑》中记录了武宗时普庆寺平面布局: 直其门为殿七楹,后为二堂,行宁属之,中是殿堂,东偏仍故殿,少西叠甓为塔,又西再为塔,殿与之角峙。自门徂堂,庑以周之,为僧徒居。中建二楼,东庑通庖井,西庑通海会,市为列肆,月收僦赢,寺须是资,大抵抚拟大帝所为圣寿万安寺而加小其磐础之安、陛戺之崇、题楶之鶱、藻绘之辉,巧不劣焉,亦大役也。未尝发民一夫,皆庸工为之,其费一出宫帑。[24] 赵孟頫《大元大普庆寺碑铭》对寺院建筑格局记载更详: 上缅怀畴昔报本之意,乃命大创佛宇,因其地而扩之,凡为百亩者二。鸠工度材,万役并作,置崇祥监以董其事。其南为三门,直其北为正觉之殿,奉三圣大像于其中。殿北之西偏为最胜之殿,奉释迦金像,东偏为智严之殿,奉文殊普贤观音三大士。二殿之间,对峙为二浮图。浮图北为堂二,属之以廊,自堂徂门,庑以周之。西庑之间为总持之阁,中寘宝塔经藏环焉。东庑之间为圆通之阁,奉大悲弥勒金刚手菩萨。斋堂在右,庖井在左,最后又为二门,西曰真如,东曰妙祥。门之南东西又为二殿,一以事护法之神,一以事多闻天王。合为屋六百间,盘础之固,陛戺之崇,题楶之騫,藻绘之工,若忉利兠率化出人间。[25] 大承华普庆寺属藏传佛教寺院,武宗朝时皇太子爱育黎拔力八达下令在成宗朝所建寺院的基础上加以扩建,并设崇祥监对工程进行管理。扩建后的寺院正南为山门,其北正对山门是七间的正觉殿,供奉三圣大像。正觉殿后西偏为供奉释迦金像的最胜殿,东偏为供奉文殊、普贤、观音三大士的智严殿。最胜殿与智严殿间寺院轴线两侧对峙建有二塔,塔北二堂可能是佛堂与法堂。法堂至山门间以廊庑环绕,东西两庑间各起高阁,西为供奉宝塔经、藏环的总持阁,东为供奉金刚手菩萨的圆通阁,廊庑中建有供僧徒居住的僧舍,庖井与斋堂在寺院轴线东西两侧对称布置。寺院最北端设真如、妙祥二门,门南东西的两座殿堂分别供奉护法神与多闻天王。 (二)大圣寿万安寺: 姚燧《普庆寺碑》云“大抵抚拟大帝所为圣寿万安寺而加小其磐础之安、陛戺之崇、题楶之鶱、藻绘之辉”,大承华普庆寺以大圣寿万安寺为范本进行创作,因而大圣寿万安寺平面布局应与大承华普庆寺相仿。《元代画塑记》载: 仁宗皇帝皇庆二年八月十六日。敕院使也讷。大圣寿万安寺内。五间殿八角楼四座。令阿僧哥提调。某佛像计并稟搠思哥、斡节儿、八哈失塑之。省部给所用物。塑造大小佛像一百四十尊。东北角楼尊圣佛七尊。西北垛楼内山子二座。大小龛子六十二。内菩萨六十四尊。西北角楼朵儿只南砖一十一尊。各带莲花座光焰等。西南北角楼马哈哥剌等一十五尊。九曜殿星官九尊。五方佛殿五方佛五尊。五部陀罗尼殿佛五尊。天王殿九尊。东西角楼四背马哈哥剌等一十五尊。[26] 可以看到,大圣寿万安寺寺内五间殿、八角楼各四座,四隅建有四座角楼,并有九曜殿、天王殿、五部陀罗尼殿等建筑。将关于大圣寿万安寺与大承华普庆寺寺院布局的记载进行综合,可以绘出二寺的平面复原图。(图二) (三)大天寿万宁寺 大天寿万宁寺建于成宗大德九年(1305)二月,[27]位于大都金台坊,寺院平面布局没有明确记载。《日下旧闻考》引《析津日记》云: 天寿万宁寺在鼓楼东偏,元以奉安成宗御像者,今寺之前后皆兵民居之。从湢室而入,有穹碑二,尚存,长各二丈余。[28] 这段话中“从湢室而入”为我们了解大天宁万寿寺布局提供了重要线索,据此可知寺院前端建有浴室。大天寿万宁寺属藏传佛教密宗寺院,然就笔者所见藏传佛寺布局,未有湢室之设,这一形制仅见于禅宗丛林中。 大天寿万宁寺前有浴室,可以推断寺院布局深受汉地禅林影响,很有可能遵照伽蓝七堂之制,中轴线上依次布置山门、佛殿、法堂、方丈,中轴线两侧宣明对东司,库房对僧堂。 (四)大崇恩福元寺 (南镇国寺) 大崇恩福元寺为武宗海山至大元年(1308)创建,皇庆元年四月(1312)完工,俗称南镇国寺。姚燧《崇恩福元寺碑》记载寺院布局: 惟以其日,銮辂亲巡,胥地所宜,于都城南,不杂阛阓,得是吉卜,敕行工曹,甓其外垣为屋,再重逾五百础。门其前而殿,于后左右为阁楼,其四隅大殿孤峙,为制五方,四出翼室,文石席之,玉石为台,黄金为趺。塑三世佛,后殿五佛皆范金为席,台及趺与前殿一。诸天之神,列塑诸庑,皆作梵像,变相诡形,怵心骇目,使人劝以趋善,惩其为恶,而不待翻诵其书,已悠然而生者矣。至其榱题棁桷,藻绘丹碧,缘饰皆金,不可赀算。楯槛衡纵,捍陛承宇,一惟玉石,皆前名刹所未曾有,榜其名曰大崇恩福元寺。用实愿言,外为僧居,方丈之南,延为行宇,属之后殿,厩库庖湢,井井有条。所置隆禧院比秩二品。[29] 从这段记录可以看出,大崇恩福元寺寺院布局相当规整,寺院以中央佛殿为中心,在其东、西、南、北各有一座佛殿,“四出翼室”,即佛殿前后皆出抱厦,左右两侧各建挟屋。中央佛殿与东、西、南三座殿内塑三世佛,中央佛殿北侧的后殿内塑五尊金佛。寺院四周廊庑内供奉诸天神像,变相诡形,怵心骇目。方丈位于寺院中轴线后端,方丈前之行宇与后殿相连。山门在中轴线前端,“门其前而殿,于后左右为阁楼”,推测山门应在南佛殿与中央大殿之间,山门与中央佛殿间轴线两侧对称建有两座阁楼。 《元代画塑记》记载大崇恩福元寺佛像布置,有助于我们更清楚地了解寺院布局: 武宗皇帝至大三年正月二十一日。敕虎坚帖木儿丞相。奉旨新建寺后殿五尊佛。咸用铜铸。前殿三世佛、四角楼洞房诸处佛像以泥塑。仿高良河寺铸铜番竿一对。虎坚帖木儿、月即儿、阿僧哥洎帝师议。依佛经之法。拟高良河寺井五台佛像从其佳者为之。用物省部应付。正殿三世佛三尊。东西垛殿内山子二座。大小龛六十二。菩萨六十四尊。西洞房内螺髻佛并菩萨一百四十六尊。东西垛殿九圣菩萨九尊。罗汉一十六尊。十一口殿菩萨一十一尊。药师殿佛一尊。东西角楼魔梨支王四尊。东北角楼尊圣佛七尊。西北角楼无量寿佛九尊。内山门天王一十二尊。[30] 可以看到,大崇恩福元寺寺院四隅建有四座角楼,东西角楼各供楼魔梨支王四尊,东北角楼尊圣佛七尊,西北角楼无量寿佛九尊。寺院内另有十一口殿、药师殿与东西两座垛殿。此外,这段文字中将寺院山门称作“内山门”,说明中轴线上山门之前应有殿堂,前文认为山门在中央佛殿与南佛殿之间可能是符合事实的。 据此,绘制大崇恩福元寺平面图,厩库庖湢的位置不能确定,将其置于方丈之后。(图三) (五)大承天护圣寺: 虞集《大承天护圣寺碑》载寺院布局: 寺之前殿,置释迦、然灯、弥勒、文殊、金刚,首二大士之像。后殿,置五智如来之像。西殿,庋金书《大藏经》,皇后之所施也。东殿,庋墨书《大藏经》,岁庚午,上所施也。又像护法神王于西室,护世天王于东室。二阁在水中坻,东曰圆通,有观音大士像。西曰寿仁,上所御也。曰神御殿,奉太皇太后容于中。[31] 从这段记载可以看出,大承天护圣寺中有东西南北四座佛殿,中轴线后端水中立有二阁,并设有神御殿。 (六)大天源延圣寺 大天源延圣寺原名卢师寺,泰定三年(1326)二月,“建显宗神御殿于卢师寺,赐额大天源延圣寺”。[32]《元代画塑记》载: 诸色府可依帝师指受。画大天源延圣寺。前后殿四角楼画佛。□□制为之。其正殿内光焰佛座及幡杆咸依普庆寺制造。仍令张同知提调。用物需之省部。正殿佛五尊。各带须弥座及光焰。东南角楼天王九尊。西南角楼马哈哥剌等佛一十五尊。东北角楼尊胜佛七尊。西北角楼阿弥陀佛九尊。各带莲花须弥座、光焰。东西藏灯殿二。内东殿孛佛母等三尊。西殿释迦说法像二尊。内山门天王四尊。各带须弥座、五三屏。后殿五方佛五尊。各带须弥座、光焰。[33] 大天源延圣寺四隅设角楼,寺前立铜幡竿一对,寺内有正殿、东西佛殿、后殿等建筑。 四 与蒙、藏、汉建筑模式的对照 自忽必烈始,元代诸帝登基前须受帝师灌顶授戒,都是藏传佛教萨迦派弟子,践祚后修建的佛寺亦皆属萨迦一系,建筑形式无疑要受到藏传佛教尤其是萨迦系寺院的影响。另一方面,元大都敕建佛寺中心对称、纵深展开的布局形式显然受汉地佛寺伽蓝格局的影响,同时,寺院中某些建筑形式又体现出草原文化习俗与元代宫廷建筑的特点。元大都敕建佛寺建筑模式是多种文化因素综合影响的结果,汉、藏、蒙建筑风格、形制、式样在其中都有所体现。 通过上文的复原研究可以发现,元大都敕建佛寺的建筑模式有很多共通之处。本节在此基础上,对元大都敕建佛寺平面布局、殿堂形制、建筑要素进行考察,对照汉地佛寺、藏传佛寺以及蒙元宫廷建筑,分析其中蒙、藏、汉三种文化因素的影响,从而加深对元大都敕建佛寺建筑性质与特色的认识。 南宋时期,佛寺依宗派属性分为禅、教、律三类。根据南宋淳佑八年(1248)所作《五山十刹图》可以对江南禅寺建筑模式获得较为详细的了解,而教、律二类佛寺寺院格局则少有记载,推测应与禅宗寺院大致相仿。[34]建于天历二年(1329)的金陵大龙翔集庆寺是元代敕建禅宗寺院,可为了解元代江南禅寺伽蓝布局提供参考。[35](图四)本文以五山十刹及大龙翔集庆寺所反映的宋元江南禅寺布局特点代表汉传佛教伽蓝格局,与元大都敕建佛寺建筑模式进行对照。

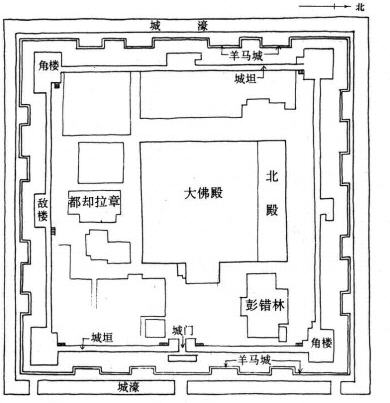

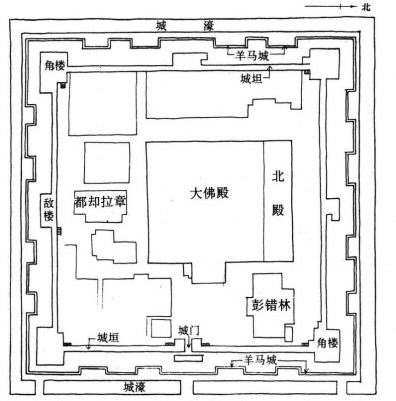

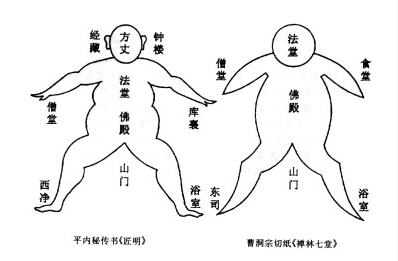

图四 金陵大龙翔集庆寺平面图(引自《至正金陵新志》) (一) 番竿 番竿,亦称嘛呢杆,高耸入云的番竿上悬挂着驱邪镇魔的嘛呢幡,成为藏传佛教寺院极具特色的标志。《元代画塑记》云大崇恩福元寺“仿高良河寺铸铜番竿一对”,可知大崇恩福元寺与大护国仁王寺入口处设有一对铜番杆。 (二) 角楼 据《元代画塑记》的记载,大圣寿万安寺、大崇恩福元寺、大天源延圣寺寺院四隅皆建有角楼,大承华普庆寺寺院布局仿自大圣寿万安寺,寺院亦应有角楼之设。 汉地佛教寺院中并无角楼之制。始建于至元五年(1268)的萨迦派宗教圣地萨迦南寺外绕方形城垣,城垣四隅设有角楼。(图五)《汉藏史集》据萨迦世系对萨迦南寺创建经过有详细记述: 阴火兔年(至元四年,1267)朝廷派人来迎请上师八思巴。八思巴动身前往时,本钦也去了。他们师徒一行到达杰日拉康的那天晚上,上师说:其人必有能干之侍从,才能修建起这样一座佛殿来。本钦在上师身后听见了这话,趁上师高兴,就请求修建一座能把杰日拉康从天窗中装进去的佛殿。由于坚持请求,上师同意了。本钦立即进行了测量,把图纸带回萨迦,向当雄蒙古以上的乌斯藏地方各个万户和千户府发布命令,征调人力,于次年(1268)为萨迦大殿奠基,还修建了里(外)面的围墙、角楼和殿墙等。[36] 从这段话可以看出,萨迦南寺是以杰日拉康为蓝本设计建造的,由此推测杰日拉康寺院中亦设角楼,四隅建角楼的作法可能是藏传佛寺规制,代表四天王天,可溯至印度早期的寺 院形式。从西藏日喀则那塘寺措钦大殿度母堂内所藏印度菩提伽耶寺院模型来看,菩提伽耶寺院平面方形,四隅各有一座角楼,可能为这一形制的滥觞。[37](图六) (三) 山门、内山门 山门之称源自汉地佛寺。最初的形式为佛寺入口并立三座门,后引申作三解脱门,为登菩提场必由之门,“一门亦呼为三门”。[38]唐代多称寺院正门为三门,北宋禅寺亦多沿用此谓,《禅苑清规》即多见三门之语,南宋后者多称山门,“这与南宋江南禅寺的山地特色以及南宋以后禅寺普遍以山名为号之习相关联”。[39]元大都敕建佛寺入口建有山门,亦作三门,如大承华普庆寺“其南为三门”等。 元大都某些敕建佛寺有“内山门”的做法,如大崇恩福元寺“内山门天王一十二尊”,大天源延圣寺“内山门天王四尊”等,姚燧《崇恩福元寺碑》对此形制描述更详:“门其前而殿,于后左右为阁楼”,可见山门并不位于中轴线的最南端,其前仍设有殿堂。 据张十庆的研究,宋时山门形式有外三门、中门和正山门之分,俗称头山门、二山门和

图五 萨迦南寺平面图(引自《藏传佛教寺院考古》)

图六 印度菩提伽耶寺院木石模型平面图(引自《藏传佛教寺院考古》) 正门,五山十刹图诸山额集所记山门分类即是如此。[40]外三门位于中轴线最前端,为进入寺院的第一道门,正山门为寺院之枢要,地位最为特殊。元大都敕建佛寺中所谓“内山门”,很有可能即宋代禅林正山门,其前之外三门亦为殿的形式,内置护法神像,俾入内山门之前受到法力护持。 (四) 佛殿 禅寺初创时期“不立佛殿,惟树法堂”,法堂居于寺院中心地位。然至南宋末叶,佛殿已成为伽蓝构成中最重要与最具象征意义的建筑。从《五山十刹图》反映的南宋伽蓝配置来看,佛殿位于寺院的中心,殿前中轴线两侧通常对称布置钟楼、轮藏或钟楼、观音阁,殿后为住持升座讲法之法堂。 佛殿的具体形制,天童寺为五间殿带副阶,日本五山佛殿亦皆为五间带副阶形式。日本五山规制多袭自南宋禅林,推测五间带副阶形式为江南五山十刹通制,五山以外中小型佛寺主殿则多为三间或方三间带副阶的形式。 《崇恩福元寺碑》云:“其四隅大殿孤峙,为制五方,四出翼室”,由此可知大崇恩福元寺共有五座佛殿,即中央佛殿东、西、南、北四个方向各有一座佛殿,四周的四座佛殿前后左右各出翼室。据《元代画塑记》记载,大圣寿万安寺“五间殿、八角楼四座”,“五方佛殿五方佛五尊”,佛殿布局与崇恩福元寺同,亦为中央佛殿四隅各设一座五间佛殿的形式,佛殿内供奉五方佛,四隅四座佛殿间有四座八角楼。这种空间模式与建筑形制皆与汉传佛教寺院迥异,而与藏传佛教寺院曼荼罗空间图式极为相似。 曼荼罗为梵语Mandala的音译,是印度教与佛教共有的神秘空间图式,具中央、集聚之义。(图七)在藏传佛教中,曼荼罗指修炼、做法的场所,“在一悉心布置的曼荼罗空间环境中,可以聚集一切诸佛,一切菩萨,一切金刚,或可聚集诸佛、菩萨与金刚的各种法器,以屏除修炼过程中的各种魔障的干扰,随心所愿,而达悉地”。[41]

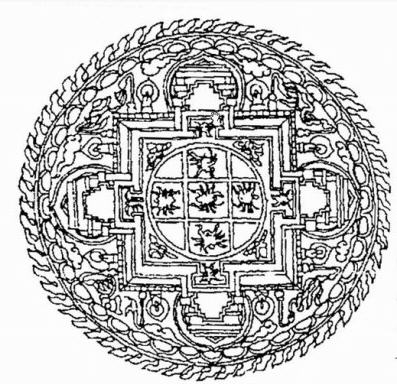

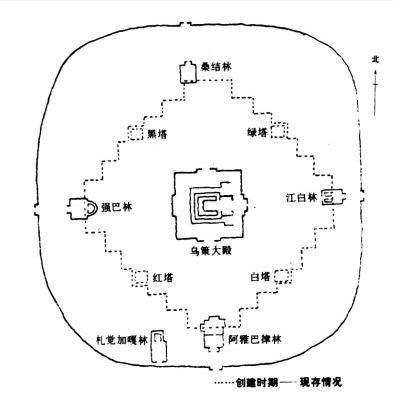

图七 佛教与印度教之曼荼罗图式(引自吴晓敏、史箴《肖彼三摩耶,作此曼拿罗》) 藏传佛教寺院布局是曼荼罗宇宙图式的具体体现。寺院中央多为一座高大宏伟的大佛殿,象征曼荼罗空间图式中央之须弥山,四周十字对称地布置诸佛菩萨殿堂,象征世界四大部洲,四角布置四塔象征须弥山周围的四个护法天王。创自8世纪的吐蕃前弘期中心佛寺桑耶寺,是最早完整体现曼荼罗宇宙图式的藏地寺院。(图八)其后藏传佛教寺院虽布局各异,但均为曼荼罗宇宙图式的三维表现。 藏传佛寺佛殿形制一般按都纲法式进行设计。[42]都纲法式是曼荼罗宇宙图式的程式化表现,体现“聚集”与“道场”之义。按都纲法式设计的殿堂平面多呈方形,由一个中心空间向四周层层扩展。都纲法式的雏形可溯至桑耶寺乌策大殿,此后藏传佛寺寺院殿堂均依此设计。(图九)

图八 桑耶寺总平面图 (引自《藏传佛教寺院考古》)

图九 桑耶寺乌策大殿一层平面 (引自《藏传佛教寺院考古》) 通过对比可以发现,元大都大崇恩福元寺、大承华普庆寺的佛殿布局与形制均按曼荼罗空间图式进行设计。中央大佛殿内供奉主佛,象征宇宙中心须弥山,在其四隅各有一座佛殿,内供四方佛,象征宇宙的四大部洲。四隅佛殿间四座八角楼,象征四方、四色、四智及四天王天等。 大崇恩福元寺四隅佛殿“四出翼室”,属围绕中央空间层层环聚的空间格局,与藏传佛教寺院殿堂“都纲法式”形制完全一致。据王贵祥的研究,“中国佛塔自密教传入之八世纪始,渐渐多为八角形平面”,[43]八角形平面与曼荼罗图式存在某种契合。在象征佛国世界的佛殿组群中,四隅设八角形平面的楼阁就容易理解了。 (五) 方丈 方丈之谓源自禅寺,指住持居所,后来汉传佛教其余宗派住持居处亦称方丈。在禅宗寺院中,方丈具有特殊重要的地位,位于寺院中轴线的北端。在藏传佛寺中,活佛住所称为拉章,并不在寺院轴线上,如萨迦南寺中仁钦岗拉章、拉康拉章皆在寺院中央大佛殿之东南方。[44] 姚燧《崇恩福元寺碑》记载大崇恩福元寺“方丈之南,延为行宇,属之后殿”,后殿在中央大佛殿之北,方丈在后殿北,应在寺院中轴线北端,与禅宗寺院方丈位置同。 (六) 湢室 湢室即浴室,寺设湢室之制仅见于禅宗丛林中。禅林称湢室为宣明,沐浴在洗尘除垢之外,于佛教上还有修行、供养与除病三方面意义。禅寺视沐浴法为禅修实践,丛林清规中多有关于入浴法的规定,如宋代的《禅院清规》卷四“浴主”章有入浴之法,元顺帝后至元间颁行的《敕修百丈清规》规定“寒月五日一浴,暑天每日淋汗”,[45]可见元代禅林中设宣明已成定制。元大都大天寿万宁寺寺院前部设有湢室,显然受宋元禅宗寺院伽蓝布局的影响。元代文献对此未有特别记载,可以推断,湢室之设在元大都敕建佛寺中绝非孤例。 在记录南宋禅林布局的五山十刹图中,宣明并无固定位置,然在日本丛林伽蓝七堂之制中,浴室位于山门东侧,与西侧的厕屋相对,与大天寿万宁寺宣明位置吻合。[46] (图十)

图十 日本禅寺七堂布局人体表相图(引自《五山十刹图与南宋江南禅寺》) (七) 僧堂、厨库 僧堂是众僧修行辩道的专门道场,又称海会堂、云堂、选佛堂,是寺院中修行生活最主 要的场所。厨库又称香积,是寺院构成基本要素之一。初唐道宣《戒坛图经》所示律宗寺院中,井亭、果子库、饭食库、净厨、油面库等位于寺院东侧小库院,宋代禅宗寺院则将厨库固定置于中轴线东侧,与西侧僧堂相对,形成“三门朝佛殿,厨库对僧堂”[47]的禅林规制。 姚燧《普庆寺碑》记寺院廊庑中建有二楼,“东庑通庖井,西庑通海会”,可知庖井与海会堂分别位于寺院中轴线东、西两侧。赵孟頫《大元大普庆寺碑铭》云:“斋堂在右,庖井在左”,斋堂即指众僧修行之僧堂,位置与禅宗寺院僧堂、厨库完全一致。大承华普庆寺仿大圣寿万安寺而建,推测僧堂、厨库相对设置的布局形式在元大都敕建佛寺中较为多见。 (八) 水心阁 虞集《大承天护圣寺碑》云“二阁在水中坻”,从碑文描写顺序推测二阁位于寺院中轴线后部,圆通阁在东,供奉观音大士像,寿仁阁在西,为元帝驾临之所。 水中立阁的形式在汉、藏佛寺中均未见及,元大都兴圣宫、隆福宫及西御苑中皆有水心亭与水心殿之形式,如《南村辍耕录》:“东西水心亭在歇山殿池中”[48],《故宫遗录》:“新殿后有水晶二圆殿,起于水中,通用玻璃饰,日光回彩,宛若水官”[49],“中建小直殿,引金水绕其下,甃以白石”,[50]等等。元大都大内宫殿与敕建佛寺中都有水中立殿宇亭阁的做法,可能与蒙古民族逐水草而居的生活方式有关。 (九) 九曜殿 据《元代画塑记》载,大圣寿万安寺中“九曜殿星官九尊”。九曜殿属于祭天场所,为汉、藏佛寺中所无,与蒙古族生活习俗有关。《元史·祭祀志》载:“元兴朔漠,代有祭天之礼”,[51]这与蒙古族信仰萨满教、崇拜长生天有关。藏传佛教传入后,蒙古族祭天仪式仍延续下来,原始自然崇拜中融入佛教的因素。元大都皇宫内建有观星台,[52]大圣寿万安寺内建有九曜殿祭天是蒙古旧俗与藏传佛教融合之证。 (十) 神御殿 神御殿又称原庙、影堂、御容殿。神御殿滥觞于北宋,《宋史》载景德四年(1007)二月“癸酉,诏西京建太祖神御殿”,[53]为皇室设专门殿堂供奉御容如期祭祀之始,此后历朝多沿用此制。元大都敕建佛寺中皆设神御殿供奉蒙元帝后的御容或画像,元廷定期祭拜,并时常命国师西在殿内作佛事荐冥福。 将元大都敕建佛寺建筑模式与所属体系列表如下:(表二) 表二 元大都敕建佛寺建筑模式及所属体系表

可以看出,元大都敕建佛寺属藏传佛教寺院,通过建筑组群与单体建筑形式体现曼荼罗宇宙空间图式,另一方面,寺院平面布局与建筑形制又很大程度地受到汉地佛教尤其是禅宗丛林伽蓝规制的影响。同时,蒙古族草原习俗与元代宫廷建筑特点在寺院中亦有所体现。元大都敕建佛寺是蒙、藏、汉三种文化因素综合影响的产物,体现着元代不同民族间的文化融合。 五 结语 金元之际,大都地区佛教主要以禅宗为主。忽必烈即位后,大力尊崇藏传佛教,与此同时,对禅宗一系加以贬抑。历代元帝都是藏传佛教萨迦派弟子,在位期间修建的佛寺亦属藏传佛教寺院。 忽必烈尊崇藏传佛教,很大程度上出于政治目的的考虑,但同时又不排斥汉地佛教,汉地佛教禅宗之外的律宗、华严宗等派别重又趋于活跃。值得注意的一个现象是,元代敕建佛寺的住持往往是来自汉传佛教的高僧,如大圣寿万安寺、大天寿万宁寺、大崇恩福元寺、大天源延圣寺、大承华普庆寺住持多为出于南城宝集寺的律宗高僧,大承天护圣寺住持则为华严宗硕德。[54]这样的安排显然是为在各种宗教派别间取得平衡,客观上促进了诸宗走向融合,藏传佛教寺院中吸收汉地佛寺建筑特点也是很自然的事情。 主要参考文献 1.《元史》 2.《宋史》 3.《南村辍耕录》 4.《故宫遗录》 5.《元代画塑记》 6.《世界征服者史》 7.《纯白斋类稿》 8.《析津志辑佚》 9.《牧庵集》 10.《松雪斋集》 11.《全元文》 12.《日下旧闻考》 13.《敕修百丈清规》 14.《大休集》 15.《释氏要览》 16.任宜敏《中国佛教史 元代》 17.宿白《藏传佛教寺院考古》 18.王贵祥《东西方的建筑空间:传统中国与中世纪西方建筑的文化阐释》 19.张十庆《中国江南禅宗寺院建筑》 20.达仓宗巴·班觉桑布著,陈庆英译《汉藏史集》 21.张斗《藏式佛教建筑研究》,天津大学学位论文 22.吴晓敏、史箴《肖彼三摩耶,作此曼拿罗——清代皇家宫苑藏传佛教建筑创作的类型学方法探析》,《建筑师》,2003年12月 23.陈高华《元代大都的皇家佛寺》,《世界宗教研究》,1992年第2期 24.(日)大薮正哉《关于太禧宗禋院》,日刊《社会文化史学》,七,1971年 25.(日)中村淳《从元代法旨上所看到的历代帝师的住所——大都的花园大寺和大护国仁王寺》,《待兼山论丛》,27,史学篇,1993年 26.(日)中村淳著,宝力格(Bular)译《元大都敕建寺院概述》,《蒙古学信息》,2003年第1期 -------------------------------------------------------------------------------- [1] 《元史》,卷五十八,志第十,地理一,1345页。 [2] 元太祖成吉思汗、太宗窝阔台汗、宪宗蒙哥汗信奉萨满教,定宗贵由汗信仰基督教,成吉思汗子孙、拔都之弟别儿哥倾向于伊斯兰教,成为钦察汗国伊斯兰化之滥觞,而拔之子撒里答则是基督教聂思脱里派教徒。 [3] 《世界征服者史》,22页,江苏教育出版社,2005年。 [4]忽必烈至元初年(1264)在大都设总制院,至元二十五年(1288)更名为宣政院。 [5] 任宜敏《中国佛教史 元代》,6页,人民出版社,2005年。 [6] 神御殿,亦称原庙、御容殿、影堂,天历二年(1329)更号神御殿,参见《元史》,卷七十五,志第二十六,祭祀四,神御殿,1876页。 [7] 陈高华《元代大都的皇家佛寺》,《世界宗教研究》,1992年第2期。 [8](日)大薮正哉《关于太禧宗禋院》,日刊《社会文化史学》,七,1971年。 [9](日)中村淳《从元代法旨上所看到的历代帝师的住所——大都的花园大寺和大护国仁王寺》,《待兼山论丛》,27,史学篇,1993年。 [10](日)中村淳《元大都敕建寺院概述》,《东洋史研究》,第58卷,第1号,平成11年6月,转引自宝力格(Bular)的译文,《蒙古学信息》,2003年第1期。 [11] 任宜敏《中国佛教史 元代》,6页,人民出版社,2005年。 [12] 《元史》,卷三十五,本纪第三十五,文宗四,784页。 [13]笔者另文对元大都敕建佛寺的用地范围与基址规模进行论述,此不赘。 [14] 《元史》“元正受朝仪”条:“前期三日,习仪于圣寿万安寺。或大兴教寺”,卷六十七,志第十八,礼乐一,1666页。“天受圣节受朝仪、郊庙礼成受贺仪、皇帝即位受朝仪”条:“前期三日,习仪于万安寺”, 卷六十七,志第十八,礼乐一,1669页。 [15] 《纯白斋类稿》,卷八,万安寺观习仪,599页,四库全书本,1214册。 [16] 《元史》:“每岁,十二月下旬,择日,于西镇国寺内墙下,洒扫平地,太府监供彩币,中尚监供细毡针线,武备寺供弓箭环刀,束秆草为人形一,为狗一,剪杂色彩段为之肠胃,选达官世家之贵重者交射之。非别速、札剌尔、乃蛮、忙古台、列班、塔达、珊竹、雪泥等氏族,不得与列。射至糜烂,以羊酒祭之。祭毕,帝后及太子姘妃并射者,各解所服衣,使蒙古巫觋祝赞之。祝赞毕,遂以与之,名曰脱灾。国俗谓之射草狗。”,卷七十七,志第二十七下,祭祀六,国俗旧礼,1924-1925页。 [17] 《析津志辑佚》,岁纪,214-215页。 [18] 《牧庵集》,卷十一,普庆寺碑,508页,四库全书本,1201册。 [19] Gateway to the temple:manual of Tibetan monastic customs,art,building and celebrations, Kathmandu:Ratna Pustak Bhandar,1979, 转引自张斗,《藏式佛教建筑研究》,39页,天津学建筑学院学位论文。 [20] 王恽《游玉泉山记》,53页,《全元文》,6册,卷一六九。 [21] 《元史》,卷三十六,本纪第三十六,文宗五,802页。 [22] 《元史》,卷一百一,志第四十九,兵四,2599页。 [23] 《牧庵集》,卷十,500页,四库全书本,1201册。 [24] 《牧庵集》,卷十一,普庆寺碑,508页,四库全书本,1201册。 [25] 《松雪斋集》,外集,大元普庆寺碑铭奉敕撰,752-753页,四库全书本,1196册。 [26] 《元代画塑记》,佛像,15页。 [27] 《元史》:“(大德九年二月)乙未,建大天寿万宁寺”,卷二十一,本纪第二十一,成宗四,462页。 [28] 《析津日记》,引自《日下旧闻考》,卷五十四,城市,867页。 [29] 《牧庵集》,卷十,500页,四库全书本,1201册。 [30] 《元代画塑记》,佛像,13-14页,人民美术出版社,1964年。 [31] 《全元文》,27册,卷868,虞集,五五,大承天护圣寺碑,184页,凤凰出版社,2004年。 [32] 《元史》,卷三十,本纪第三十,泰定帝二,668页。 [33] 《元代画塑记》,佛像,23页。 [34] 禅、教、律三宗寺院改换门庭之事多有发生,五山十刹中禅寺多由教寺、律寺改宗易名而来,如天童寺、灵隐寺、育王寺等,据《至元嘉禾志》记载,南宋之时“凡大伽蓝辟律为禅者多矣”,由此推测禅、教、律三宗寺院格局大致相仿。 [35] 元文宗于元代诸帝中受汉文化熏染最深,即位后讲金陵潜邸改为大龙翔集庆寺,寺格甲于诸刹,位列五山之首。 [36] 达仓宗巴·班觉桑布著,陈庆英译《汉藏史集》,224-225页,西藏人民出版社,1986年。 [37] 参见宿白《西藏日喀则那塘寺调查记》,《藏传佛教寺院考古》,123-125页,文物出版社,1996年。 [38] 《释氏要览》:“凡寺院有开三门者,只有一门亦呼为三门者何也,佛地论云,大宫殿三解脱门为所入处,大宫殿喻法空涅槃也。三解脱门谓空门、无相门、无作门。今寺院是持戒修道、求至涅槃人居之,固由三门入也。” [39] 张十庆《中国江南禅宗寺院建筑》,81页,湖北教育出版社,2001年。 [40] 参见张十庆《中国江南禅宗寺院建筑》,81-83页。 [41] 王贵祥《东西方的建筑空间:传统中国与中世纪西方建筑的文化阐释》,250页,天津:百花文艺出版社,2006年。 [42] 都纲,为藏语音译,指藏传佛教寺院大殿,也指僧众聚会的会堂。“都纲法式”是按曼荼罗宇宙图式的意义和空间内涵改造藏式传统方形碉楼,并适应转经、朝佛等宗教活动要求而产生的空间模式,藏传佛寺中扎仓、措钦与佛殿空间一般按都纲法式进行设计。参见吴晓敏、史箴《肖彼三摩耶,作此曼拿罗——清代皇家宫苑藏传佛教建筑创作的类型学方法探析》,《建筑师》,2003年12月。 [43] 《东西方的建筑空间:传统中国与中世纪西方建筑的文化阐释》,258页。 [44] 参见宿白《西藏日喀则地区寺庙调查记》,萨迦寺,《藏传佛教寺院考古》,99-112页。 [45] 《敕修百丈清规》,卷四。 [46]参见张十庆《中国江南禅宗寺院建筑》,87-88页,湖北教育出版社,2001年。 [47]大休正念《大休录》。 [48]陶宗仪《南村辍耕录》,卷二十一,宫阙制度,256-257页,中华书局,1959年。 [49] 萧洵《故宫遗录》,69-70页。 [50]《故宫遗录》,70页。 [51] 《元史》,卷72,祭祀志。 [52]《故宫遗录》,68页。 [53] 《宋史》,卷七,真宗纪二,132页。 [54]参见陈高华《元代大都的皇家佛寺》,《世界宗教研究》,1992年第2期。

|