| |

艾旺寺雕塑研究及其艺术风格分析

[摘要]坐落于西藏自治区后藏康马县境内的艾旺寺是目前极少能够保存下来的11世纪卫藏佛教艺术遗存,寺内残存的雕塑呈现出一种不同凡响的风格—为20世纪30年代最早考察该寺的意大利藏学家G·杜齐命名为“波罗/中亚”艺术风格,由于艾旺寺所在地是萨玛达地区,“波罗/中亚”艺术风格又最早出现于这一地区,西方学者亦称这种风格为“萨玛达类型”。这一综合性的艺术风格,顾名思义,主要由东印度波罗王朝艺术样式与“中亚”艺术共同构成,西方藏学家们争论的焦点主要集中在“中亚”这一部分,杜齐提出“于阗说”;维塔利主张“西夏说”。杜齐之后,罗伯托·维塔利在这一研究领域中脱颖而出,对早期卫藏艺术的研究不断深化。与此同时,20世纪80~90年代中国西藏文物普查队在对艾旺寺的调查基础上,提出艾旺寺雕塑显示出印度、汉地、于阗等多种风格的融合,说明这一风格不仅样式特殊,更蕴藏着丰富的文化信息。笔者希望在中西双方的考察研究的基础上,能够对艾旺寺的雕塑遗存,对“波罗/中亚”艺术风格的源流有更深入的认识,并对艾旺寺雕塑中的汉地艺术影响作了剖析。

大约是在1992年,笔者几乎是同时接触到意大利藏学家罗伯托·维塔利和西藏考古队两份有关艾旺寺的资料,维塔利关于艾旺寺的考察与研究收录在他《早期卫藏寺院》一书的第二章“从耶玛到扎塘”里;西藏考古队的调查报告发表在《亚东、康马、岗巴、定结县文物志》中。这里还有一个小插曲要顺便提及,对我们下面要讨论的这个后藏小庙—艾旺寺,维塔利在他的著作中一般是称作“耶玛寺”(该寺所在的地方在一些藏文史料里确实被称作“耶玛”地方),由于所用寺院的名称不同,最初笔者并没有将这两份材料联系起来,真正将这两份材料联系在一起的是图片,维氏提供的雕塑图片相对比较丰富,其中一些图片让我联想到西藏考古队的一份调查报告,这是西藏考古队关于后藏康马县艾旺寺的考古调查报告,其中的几幅佛像雕塑图片曾给我留下很深刻的印象,也许是因为那些雕塑图片的风格太独特的缘故(西藏境内还从未见到过风格如此独特的造像),总之通过这些图片,我开始意识到维塔利书中的“耶玛寺”与西藏考古队的“艾旺寺”说的可能是一回事。后来在维氏的注释部分里读到一条解释,说这个耶玛寺即杜齐书中的艾旺寺,算是证实了我的这一份猜想。当然,后来逐渐引起我强烈兴趣的并非是两者使用了不同的称呼,而是两者结论上的微妙差异以及基本看法上的一些不同之处,严格地说,维塔利与西藏考古队的结论也不乏不谋而合之处,例如对于艾旺寺的断代,对于其现存雕塑风格的推测等,但往往“差异”的部分更引人注目。试想,对同样的东西进行考察,又大致在相同的时期(20世纪80年代中后期),却体现出不同的眼光和不同的文化传统,这一“差异”本身便非常引人入胜。

通过维塔利的叙述可以了解到最早考察艾旺寺的人是G·杜齐,无独有偶,与维塔利一样,杜齐也是一位意大利籍的藏学家。就目前我们所知,迄今为止曾经实地考察过艾旺寺的藏学家或考古队大概就是上述的三例——意大利藏学家G·杜齐;同样是意大利藏学家的罗伯托·维塔利;西藏文物普查队。三者中杜齐最早,1934~1935年杜齐第一次入藏考察时艾旺寺是他最先接触到的后藏寺庙之一,杜齐考察报告的问世大概是在1939年;其次是维塔利,1986~1988年维塔利两次入藏考察,艾旺寺是他重点考察的对象之一,1990年他的学术著作《早期卫藏寺院》出版;西藏考古队的田野调查是在1990年,调查报告发表于1992年。

一、艾旺寺现存建筑与雕塑的基本情况

1、西藏考古队的调查报告

1990年西藏文物普查队考察了后藏康马县境内的艾旺寺,1993年在西藏文物局编著的《亚东、康马、岗巴、定结县文物志》(西藏人民出版社,第57-61页)发表了考古调查报告(以下简称《文物志》),另外,1992同年在西藏文物局与四川大学联合出版的《南方民族考古》第四辑中曾发表了《康马县艾旺寺调查报告》(以下简称《调查报告》),两篇调查报告关于建筑、雕塑的描述上大同小异,但在结论上略有差别。依照考古队的调查报告,我们先简单介绍一下艾旺寺的现存情况。

艾旺寺位于康马县萨玛达乡萨鲁村,座落在冲巴涌曲河西岸,依山傍水,海拔4400米。艾旺寺坐南朝北,面积925平方米,为一长方形院落(见图1:艾旺寺平面图,转引自西藏考古队调查报告插图)。东西宽37米,南北长25米,北面墙正中开9米宽的大门,内有三座殿堂,呈“品”字形布局,南为正殿(图1中编号1的建筑),东西各有一配殿(编号2、3,其中左面编号2的长方形殿为东配殿;右面编号3的为西配殿)。三座殿堂的正中围出一个庭院(编号5的部分),殿堂与围墙之间形成一条宽1. 3米的转经甫道。

(1)正殿

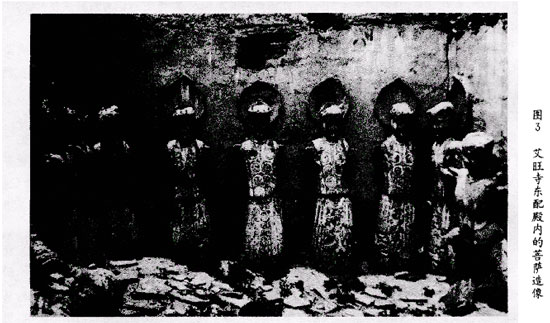

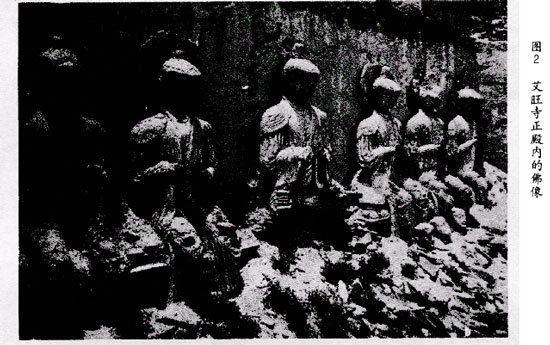

正殿长方形,东西长11米,南北宽5. 5米,墙周砌一周石砌台座,正面台座现存石骨泥塑佛像7尊(图2)。关于这些残存的佛像,《文物志》说7尊像均为释迦牟尼像,《调查报告》认为是释迦牟尼与六位弟子像。

7尊造像有明显的一致性,均为螺髻,脸形长方丰满,额间点白毫,纤眉修长,眼帘下垂,双目微闭,直鼻高挺,薄唇紧闭。身着对襟广袖长袍,右肩上饰坎肩,衣褶轻盈熟练。双手置于胸前,手掌已残缺,手印不明。脑后均有圆形头光,正中尊像头光略大,直径为1. 2米,其他光轮直径为0. 9米,光轮缀饰六出莲花纹饰,外饰联珠纹一周及宽边卷草纹。无背光。壁画全无。正中释迦牟尼结跏趺坐于佛座上,像高2. 3米,两侧的造像均善跏趺坐于佛座上,像高3米。正殿除了正壁的7尊像外,其余还有5个破损的佛头像靠在墙边上。《调查报告》说根据殿内尚存的木楔推算,殿内东西两侧还应各有3尊像,北面门的两侧又各有2尊,这样算起来,整个正殿内合计共有17尊造像。

(2)东配殿

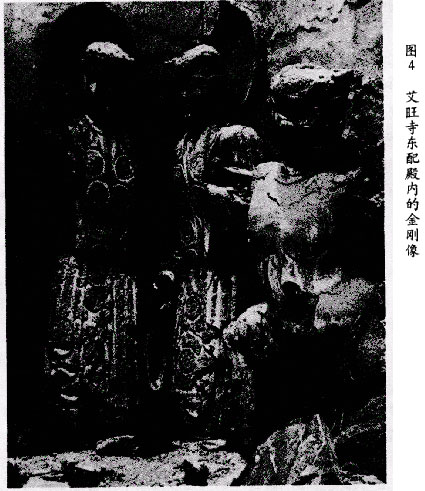

东配殿内的雕塑保存状态较好,该殿亦为长方形,南北长7米,东西宽5米,殿内原有塑像19尊。正中双狮承拱须弥座上供结跏趺坐像弥勒佛,像高2米(系近年复原)。主像两则各有2尊,正壁合计5尊像。殿南北两侧又各有5尊菩萨像,合计10尊,外加门两侧的力士像,东配殿内造像共19尊,但保存较好者仅有11尊(图3)。该殿内的菩萨造像风格独特,头冠皆毁,脸形长方,额前一排垂发,额中点白毫,长眉弯细,眼敛低垂,凤眼微张,直鼻薄唇,面带微笑。菩萨脑后有素面桃形头光,无身光。身着无领小开胸长袖长袍,袍上饰大朵的圆形团花图案,图案中心为一朵八瓣团花,花形外环绕4束相互卷曲的花束,再外一周联珠纹。菩萨腰束宝带,带上雕饰蛇皮或鳄鱼皮地纹,上缀雕花方牌,下垂璎珞,璎珞上又饰狮头、幼狮等动物图案。菩萨的长裙下摆多卷褶,长裙厚重而又华丽,足穿短靴,立于蒲团之上。多数菩萨手已残缺,手印不

明。金刚力士的头颅特大,面部已残破,上身赤裸,下身着短裙,缠蛇为带。一手握拳上举,一手向外平伸,肌肉发达,双腿作弓箭步,威猛雄壮,门左侧的力士脚下踩踏着一裸体侧卧女妖(图4)。

(3)西配殿

西配殿内的塑像内容与东配殿全然不同。殿内正面正中设一塔形神龛,龛内仅存残像身躯,龛下有双狮承重。除神龛外,墙四壁原满塑浮雕,现仅存青蛙、晰蝎、飞天和舞女等残肢。

2、根据杜齐报告还原的艾旺寺雕塑

1990年5月西藏文物普查队考察艾旺寺时,该寺实已残破不堪,殿堂的顶部在“文革”时被拆毁,殿内的文物遭到严重破坏,考古队已很难真正复原它们的原貌。好在20世纪30年代杜齐考察艾旺寺时,艾旺寺尚完好,由于杜齐对这座小寺庙有着特殊的兴趣,因此在他后来的著作中保留了详细的记录,更可贵的是杜齐还拍摄了大量的图片资料,对恢复艾旺寺各殿雕塑的原貌有非常实质性的帮助。现根据杜齐的考察记录对考古队的报告作些必要的修正和补充。

正殿又称“见不空佛殿”,按杜齐描述,正殿南壁主像为见不空佛(Amoshadarisin,藏文转写mthon-ba-don-yod),佛结说法印。佛的两侧各有三尊佛,正壁共7尊佛,表现的是七世佛的内容。正殿东西两壁各站立8尊菩萨,合计16尊,菩萨的手印相同。如此该殿共有塑像23尊(考古队认为只有17尊,显然该殿内的佛菩萨像的排列,比考古队实地观察的要拥挤一些)。

杜齐考察该寺时,不仅雕塑保存状态良好,壁画的色彩也很鲜艳。杜齐曾由衷地赞美过该殿雕塑的高大精美,并认为壁画的色彩颇能映衬出雕塑的金碧辉煌。该殿壁画的内容主要为35位忏悔佛,在壁画的边角处,还特意画上了一些供养人的形象,在一处供养人壁画的下部,杜齐发现了一条藏文题记:“我,年轻的画家坚赞迦,按照印度传统绘制了本殿壁画。”

东配殿,在杜齐的书中称作“右殿”;而维塔利在他的《早期卫藏寺院》里称它为“左殿”;俩人的方向不同,杜齐朝向大门方向;维塔利则朝向正殿方向。不管是什么方向,该殿的名称是一致的,为“无量寿佛殿”(Amitayus,藏文转写tshe-dpag-med)。该殿正壁(东壁)主尊像为无量寿佛,殿内塑像共19尊(这个数字与考古队的报告相同)。杜齐考察时壁画尚存,壁画上也有一则题记,该题记写道:此殿壁画是遵循“李域风格”绘制的。

杜齐认为该殿壁画中的一些僧人形象画得非常出色(从杜齐提供的图片资料看也的确如此)。杜齐除了对壁画感兴趣外,对该殿内的雕塑更显示出特殊的热情,他在书里反复提到:“毫无疑问,这个殿堂里的雕塑显然也受到了中亚艺术方式的影响,不过它们的风格遵循的是一种新的样式,它使传统的肖像学模式出现了或多或少的改变。在这第二间殿堂里,人们会感觉到它们不仅是受中亚艺术的影响,更确切地说,它们很完整而精确地输入了某一种图像学,甚至包括了这一系统最微妙的细节,从缠头宝冠到衣着服饰,从各种饰物到他们的靴子”。

西配殿为“降魔变殿”。考古队简报中提到的那里残存着一些蛇、蛙、鱼、晰蝎、龙女、飞天等肢体,正是“降魔变”中各种各样妖魔鬼怪的形象。正壁神龛中的主像为释迦牟尼,他的周围则是那些凶神恶煞的妖魔鬼怪……。据杜齐的记述,距离艾旺寺不远的江布寺内,也有一座“降魔变殿”,而且该殿堂里的雕塑与艾旺寺西配殿的内容题材、以及表现方式几乎是如出一辙。

以上是艾旺寺三个殿堂内雕塑造像的基本介绍,正殿内现存7尊佛坐像;东配殿尚存11尊残立像;西配殿的雕塑几乎不存;至于三个殿堂内的壁画早已荡然无存,当年带给杜齐以重要的启示的那些壁画题记也已无处寻觅。在我们前面提到的三例考古调查中,只有杜齐看到了一个完整的艾旺寺,而后来者,无论是维塔利,还是西藏文物普查队都只能面对着这些破损十分严重的古刹和残缺不全的雕塑遗存文物而望洋兴叹。但是与中国西藏的文物考古队相比较,维塔利显然更有近水楼台之便,维塔利不仅能够看到杜齐当年拍摄到的图片资料(几乎是保存状态完好下的雕塑与壁画资料);他显然还仔细研究过杜齐当年的报告,杜齐的这个报告本身已具有较高的学术价值,它既包括了详细而客观的描述(这部分的重要性又因为寺庙本身的破坏而升值),也包含了比较深入广泛的研究;而这些有利条件都是西藏考古队所不具备的。正是由于这些客观条件的限制,对于艾旺寺雕塑遗存的研究,两位意大利藏学家的研究已远远地走到了前头。

二、西方藏学家的考察与研究

在进入正题之前,首先需要解释一下什么是“萨玛达类型”。

艾旺寺的所在地名曰萨玛达,萨玛达地方位于后藏日喀则地区康马县的南部,距离中印边境很近。据多罗那它《后藏志》的记载,这一带古寺云集,其中不乏吐蕃时期和后弘期初期的古刹,与艾旺寺相比,距离它不远的江布寺(又称萨玛达寺)更是闻名遐迩,它原是一座吐蕃时期的旧庙,后弘期之初又因为西部大译师仁钦桑布的弟子江布·曲洛在此驻锡而名声大振。不仅如此,后弘期早期许多重要的宗教人物也都曾在这里驻足、驻锡。总之位于印藏边境附近的萨玛达地区,在西藏后弘期最初的几个世纪里曾是印藏佛教文化交流的前沿阵地,是印度佛教与西藏直接接触的重要地区。20世纪30年代,意大利藏学家G·杜齐几乎是一进入西藏便在萨玛达地区遇上了这几座具有鲜明性格的寺院,并在这些寺院里发现了后弘期早期流行于卫藏,特别是后藏地区的一种独特的艺术风格,后来的一些西方藏学家为了方便起见,将杜齐在萨玛达的寺院里发现的这一特殊艺术风格称作“萨玛达类型”(Sam ad-Type ),它主要指今萨玛达乡的江布寺、艾旺寺的佛教雕塑造像风格,其中艾旺寺的雕塑风格更为突出和纯粹,江布寺因保存着各个时期的艺术遗存,只有部分殿堂的造像呈现出这种独特的样式。

当然,“萨玛达类型”既然能够冠之以“类型”说,便意味着它不是一两个寺院的问题,而是同一个时期的一批寺院具有着相同或相类似的风格,遗憾的是当年被杜齐认定为属于同一类型的寺院现在大多只剩下残墙遗址,今天我们能够见到的“萨玛达类型”艺术遗存也只剩下艾旺寺的这些残存雕塑,好在艾旺寺雕塑本是“萨玛达类型”艺术系列中最具代表性的一例,通过它还是能够大致了解到“萨玛达类型”艺术的基本风格特征,这可能算是不幸中的万幸了。

1、G·杜齐的考察与研究

(1)“萨玛达类型”的发现经过

20世纪30年代中期杜齐第一次西藏考察时,考察的重点地区是西部阿里和后藏江孜,考察的成果便是后来陆续出版的七卷巨著《印度—西藏》。

杜齐进入西藏走的是锡金—江孜这条古道。在这条古道上,他最先遇到的寺院就是后藏康马县萨玛达乡的江布寺(又称萨玛达寺,后来的“萨玛达类型”由此命名)。杜齐在《江孜与江孜一带的寺院》一书(《印度—西藏》第四卷,1945)里对它进行了相当详细的描述。

史载,江布寺最早为吐蕃王朝松赞干布时期的古刹,后弘期又由江布·曲洛重建或修缮。江布·曲洛生活在10世纪后期至11世纪前期,他曾两次亲赴阿里向仁钦桑布学习佛法,从阿里返回后驻锡在江布寺内。

江布寺在杜齐造访的时候依然是一座香火正盛的寺院,每逢节日或庆典活动,江布寺一带还举行各种宗教仪式。这样一座活跃的寺院,其中的艺术作品的内容与数量会随着时代的变迁不断地增加着新的内容,从杜齐的描述看,其艺术作品有后弘期初期的,有萨迦王朝时期的,也有格鲁派兴盛以后乃至近代的艺术遗存。早期艺术遗存并不多,相当部分属于13~14世纪萨迦王朝时期江布寺扩建时的艺术遗存。

对于西藏艺术作品的年代,杜齐的观点很明确,印度风格愈鲜明,它们的年代就愈早;如果出现了汉地艺术风格的影响至少应该是在元朝萨迦法王时期以后。在江布寺主殿二层的一间殿堂里,杜齐发现了一批风格相当独特的佛、菩萨像—他们身着华贵富丽的服饰,广袖宽袍,衣饰上细密而流畅的衣褶纹和整齐而硕大的团花图案等特点颇引人注目(图5),它们与通常西藏寺院里琳琅满目的印度/尼泊尔塑像的风格很不一样。这批造像立刻引起杜齐的格外注意,但在当时,杜齐对这类雕塑的年代还不能确认,它们既不属于纯粹的印度风格,又与萨迦时期的作品有所不同,杜齐猜测它们在年代上肯定晚于印度风格,但可能会早于萨迦法王时期。

接下来对艾旺寺的考察,使杜齐意识到上述这种风格的重要性。艾旺寺的考察与研究对于杜齐显然具有重大的意义,在他后来的著述中,杜齐曾反复提起在艾旺寺的发现,用他本人的话说,这座地处偏远地带、鲜为人知的小寺庙里保存着西藏艺术史上真正令人感兴趣的东西。艾旺寺也位于萨玛达乡,距江布寺不远,江布寺紧靠着交通干道(锡金至江孜),艾旺寺则在偏僻的山谷里。江布寺在杜齐造访时香火尚存,在当地社区活动中还占据着重要位置,但艾旺寺却已经相当萧条了,寺院里没有住僧,只有一户贫穷的牧羊人帮助看管着这座古老的寺庙——艾旺寺显然已经偏离了社区的主流文化生活,它正在渐渐地被人们遗忘。

但艾旺寺的三座不大的殿堂里巨大且精致的雕塑却让杜齐震撼和惊喜,体积高大而造型完美的雕塑和作为补白的壁画也给杜齐带来了意想不到的丰富收获和启示。

艾旺寺的重大发现有两点:一是这里的造像无论是风格,还是题材内容都与江布寺那批独特风格的作品惊人的一致(见图6)。据此,杜齐断定它们不仅属于同一时期的作品,而且很可能是由同一组艺术家所为(两个寺院距离也比较近)。二是杜齐在这个小寺的正殿与东配殿内各发现一条壁画藏文铭记,正殿壁画中的题记提到该殿壁画作者名日“坚赞迦”,并声明该殿壁画是按照印度艺术传统绘制的;另一条题记出现在东配殿壁画上,题记声称这一殿堂内的壁画遵循的是“李域风格”(li-lugs)。这东配殿壁画题记的发现令杜齐激动不已,因为它们很可能正是后弘期早期卫藏艺术风格中有别于印度艺术的另一条源泉。

“李域风格”(li-lugs)这一藏文词汇带给杜齐以新的启示,他使杜齐恍然大悟,原来他在江布寺见到的那一特殊雕塑风格是出自“于阗”风格(li-lugs)。正如东配殿的壁画风格来自于阗那样,杜齐认为该殿内的雕塑风格也同样体现了“中亚”艺术风格的影响,这些极有特色的塑像无论是整体的造型,还是细节表现,诸如高大的宝冠、厚重的长袍、排列整齐的团花图案、细密有序的衣褶、甚至于菩萨足下的长靴等都证明这些塑像与北方民族的生活习俗相关,体现了中亚的艺术原则。杜齐认为这些作品即便不是由于阗的艺术家们完成的,也是由一批相当熟悉西域艺术传统的藏族艺术家们完成的,他们严格按照西域(于闻)的艺术传统制作了这些塑像,他们大致在同一时期创造了艾旺寺和江布寺的雕塑。

艾旺寺的两条壁画题记,大大地刺激了杜齐的想象力,他甚至认为当年曾有两组艺术家在艾旺寺工作过,他们彼此之间存在着一种竞争关系:其中一组按照印度波罗式艺术传统绘画;另一组的壁画则遵循着于阗的艺术样式。

(2)“波罗/中亚”艺术风格的提出

艾旺寺的重大发现使杜齐意识到西藏在元朝以前,也就是说在11~13世纪期间,其佛教艺术不仅受到来自南面印度的强烈影响,同时也有一股艺术源泉从西藏的北方边境即中国丝绸之路重镇——于阗等地区向卫藏渗透,艾旺寺出现两条壁画题记更像是一种象征——意味着两种艺术传统在卫藏地区交叉融合,形成了一种与西藏其他常见的艺术风格迥然相异的艺术样式。从杜齐当时的报告看,这一发现令杜齐非常兴奋。不过在他撰写《印度—西藏》这部巨著时,杜齐未为这一艺术风格明确断代,只肯定这种带有中亚艺术因素影响的佛教美术样式要早于江孜白居寺(15世纪前期)艺术,似乎是到了20世纪六七十年代,杜齐才在他的《穿越喜马拉雅》一书中明确将其断代为11~12世纪,并明确使用了“印度/于阗”或“波罗/中亚”艺术风格这一词汇,以界定11世纪出现于卫藏的这一特殊的综合式的艺术现象。后来西方学者为了方便起见,将杜齐在萨玛达地区发现的江布寺、艾旺寺的壁塑艺术风格称之为“萨玛达类型”(Samad-type );并沿用了杜齐的“波罗/中亚”艺术风格这一名称,承认这一风格是流行于卫藏地区11-13世纪期间的重要艺术风格。

1949年杜齐第二次赴藏考察时,又发现了若干处保存有“萨玛达类型”造像风格的寺院,如后藏江孜的泽乃萨寺、达囊寺,前藏的萨迦寺和扎塘寺,以及更晚一些的纳塘寺等,这些寺院除了纳塘寺建于12世纪以后,其他大都为11世纪的早期寺庙。这样杜.齐就以“萨玛达类型”的雕塑造像风格为其标志,在卫藏的早期寺院中划出一个彼此有某种特殊联系的寺院群,它证实“萨玛达类型”为11~12世纪卫藏的一种流行风格,这一样式最突出的特点便是“波罗/中亚”两种艺术因素的融合。

在杜齐的时代,这个“中亚”实际上就指于阗,说到于阗佛教艺术对西藏早期艺术的影响,杜齐始终津津乐道。史书记载,吐蕃时期就有于阗艺术进入卫藏,8世纪前期曾有一批于阗僧人因国内排佛事件而逃到吐蕃,当时的赞普赤德祖赞因金城公主的竭力挽留而收留了他们,在山南乃东建吉如拉康作为他们修行习经的寺院。9世纪前期赤德松赞时期修建温乡宫殿时,赞普专程派人“邀请”于阗著名雕刻艺术家到吐蕃工作,当时于阗已被吐蕃占领,所谓的“邀请”更像是在命令,赞普的使者对于阗国王说,如果不从,吐蕃将兵戈相见,于阗国派出该国著名的雕刻家父子二人赴吐蕃工作,此事藏史上也有记载。杜齐认为于阗对吐蕃艺术上的影响并不仅限于吐蕃王朝时期(前弘期),在后弘期仍然持续着这种影响,艾旺寺东配殿壁画题记中提到的“李域风格”便证实了于阗艺术在后弘期对卫藏艺术的渗透。鉴于这种“波罗/中亚(于阗)”艺术风格在卫藏后弘期早期并非、是一种孤立的存在,杜齐相信于阗艺术在后弘期早期为卫藏美术中的一支重要源头,在南面印度波罗艺术影响至卫藏的同时,北方的于阗佛教艺术也在向卫藏渗入。杜齐认为后来来自中亚的艺术影响为汉地艺术影响所代替,不过那已是元代以后的事情了。早期杜齐将“中亚”定位于于阗,至后期杜齐也感觉到于阗艺术在历史时间上的局限(于阗佛教美术在11世纪初叶已衰亡),因此将“中亚”这一地理概念的内涵扩展到整个西域地区,其中似也包括了龟兹、于阗、高昌等佛教文化发达的绿州小国。

2、罗伯托·维塔利的研究

“萨玛达类型”的发现者是杜齐,这一“类型”的基本范围和基本特点等也都是由杜齐界定的,在杜齐的那个时代,他能够见到最丰富的原始资料,再加上他在国际藏学界泰斗的地位,其观点影响至深。如果说杜齐是萨玛达类型的发现者和界定者,那么维塔利确实在杜齐的基础上大大地深化了这一研究,他的工作至少有如下几个方面的进展:第一,收集和梳理藏文史料,对杜齐提出的萨玛达类型的一系列寺庙的历史背景进行剖析,从而找到了萨玛达类型的寺院群在历史文化上的内在联系。在这一点上,维氏做得相当出色,显示出维氏研究的历史感和内在逻辑性,维氏注重对史料的分析整理,他使得“这一类”寺院在整个宗教文化进程中有了自己的定位,也就使该寺院的艺术现象不再有孤立飘浮的感觉。第二,维氏的相关研究是建筑在对杜齐思想的深化与修正之上的,维塔利将杜齐观点中不合理的部分剔除出去,他的这种鲜明的批判性格和积极建构自己理论框架的特点也很引人入胜,维氏对藏史的熟悉和对艺术作品的整体感觉,无疑帮助他很好地完成了这一步的工作。第三,维塔利大胆地提出了自己的观点,维氏的新观点尽管有些地方值得商榷,但他的观点是建设性的,也很有新意,富于启发性。

杜齐在他的研究中已十分注意收集有关的藏文史料,为的是能够更深入更准确地把握这些寺院艺术的历史、宗教文化的背景,杜齐收集到的文献、金石铭文等对艾旺寺、江布寺艺术遗存的断代有直接帮助,文献资料与艺术风格的相互考证使杜齐确定“萨玛达类型”的基本年代为11~12世纪。到了维塔利的时代(80~90年代),藏学研究的深入,藏文史料及宗教研究资料的积累为维氏的研究提供了更丰富的资料,在这一基础之上,维氏对杜齐提出的萨玛达类型寺院给予了更具体更准确的认识与界定,他最明显的功绩是排列出了萨玛达类型寺院的先后年代顺序,这对更进一步认识萨玛达类型的艺术发展脉络提供了有力的帮助;其次是在年代学的基础上,通过对史料的梳理找出了萨玛达系列本身在历史宗教文化上的内在联系,这对于为什么这一寺院群会拥有相同或相近的风格的解释提供了确凿的背景资料。

(1)萨玛达类型序列的排出

对于萨玛达类型,杜齐只提出一个年代与地理上的范围,维氏则给予它们年代学上的一个定位。维氏掌握着丰富的史料,擅长整理分析;又很注重图案细节的考证;而且他涉及的面较广,既增加了比较的宽度,也容易找到前后发展变化的依据;总之,通过对大量史料的分析与对艺术风格变迁的把握,维塔利拿出了一个序列。

在“萨玛达类型”这一序列中,江布寺与艾旺寺的艺术作品大致为同一时期(风格很相似),为萨玛达类型中目前所知的最早的一批寺院,年代在1037年以前;夏鲁寺建寺在1027年左右,但其早期艺术作品大致为1045-1050年的遗存;泽乃萨寺的嘉丕殿建于1037年左右,其艺术作品晚于艾旺、江布两寺;扎塘寺建于1081~1093年(是该系列中惟一有明确记载的寺院)。各寺的艺术遗存的排列顺序为:江布寺、艾旺寺(1037年以前)—泽乃萨寺(1037年)—夏鲁寺(1050年前后)—扎塘寺(1080~093年)。从而证实在萨玛达类型的系列中,艾旺寺艺术属于最早的一批遗存,而扎塘寺壁塑为最晚的遗存,维氏的“从耶玛寺到扎塘寺”反映的正是萨玛达类型这一序列艺术上的变迁,也是整个11世纪卫藏艺术的重要发展线索之一。

从艺术风格变迁的角度看,维氏认为早期的艾旺与江布二寺的艺术为比较明确的“波罗/中亚”艺术的混合,其中中亚艺术的特色更为浓郁;至泽乃萨寺时已出现某些变化,显示出本土化的倾向;到了扎塘寺艺术时期,最明显的变化就是更进一步的藏化(本土化);维氏理论的亮点是他认为这条艺术发展线索,实际上就是外来艺术不断地本土化的过程。我们非常欣赏维塔利的这个观点,维氏重视藏族艺术家的作用,强调西藏艺术的发展规律在于不断本土化的过程,这无疑是符合西藏艺术发展的客观规律的。我们承认扎塘寺壁画确实显示出更为本土化的特点,毕竟,扎塘寺壁画比艾旺寺的壁塑更完整,更成熟,而这种完整与成熟本身也就意味着藏族绘画技法的提高与观念的进步,这本身便是一种本土化的过程。不过笔者认为,扎塘寺壁画与艾旺寺艺术的区别并不完全表现在这一点上,甚至最重要的区别也不在这点上。尽管如此,维氏提出的这一具体排列序列无疑是对杜齐研究的深化。

(2 )"萨玛达类型”的宗教文化背景

杜齐当年划定萨玛达类型的寺院群主要根据的是大致相近与相同的艺术风格,但对于为什么这些寺院会出现同一种艺术风格,这些寺院之间到底是一种什么样的关系,没有能够给出一个合理的解释。在杜齐当时的条件下,也不可能给予更多的说明,而维塔利在这点上应当说有很大的进展。显然,艺术风格相近的根本原因,很大程度上取决于它们拥有相同的历史或宗教文化的背景环境,换言之它们在宗教文化方面必然会有内在的联系性。维氏通过史料的分析,找到了上述这些寺院之间在宗教文化上的联系,这一部分的进展可以算是维氏研究中最有价值的部分。

维氏的基本结论分为两部分:一、属于萨玛达类型的寺院均与后弘期初期最早的宗教活动团体—鲁梅等10人的活动密切相关,这些寺院不少就属于鲁梅10人中后藏二人——罗敦·多吉旺秋和冲凯·喜绕僧格的活动区域。也就是说这些寺院属于后弘期初期“下路弘法”传承中的后藏部分,这是他结论的第一个前提。在这点上维塔利用墨虽然不多,却相当精彩,颇令人信服。二、维氏进而提出,上述这些寺院不仅属于后弘期佛教初兴时卫藏“下路弘法”的传承,更重要的是它们很可能代表着宗教文化上“上路弘法”与“下路弘法”两路的汇合,也就是说它们代表着上下两路弘法彼此相交融合的那一个部分。维塔利的第二步是建筑在第一步的基础上,这些寺院属于“下路弘法”的古寺,但不仅仅于此,它们还是“下路弘法”与“上路弘法”两条线索的汇聚点,即东律与西律的交叉点。

为了证明第二点,维氏用力甚大,他提供了下面几条证据或思路:一是江布寺创建者江布·曲洛是阿里教派祖师仁钦桑布的弟子,同时它后来又成为“下路弘法”后藏二师的活动地点;二是扎巴恩协本人很可能就是艾旺寺的创建者拉吉曲绛,这样艾旺寺便可能是扎巴恩协建立的第一座寺院,扎塘寺则是他建立的最后一座寺院(看来维氏的“从耶玛寺到扎塘寺”这一标题实被维氏赋予了更丰富的含义,它更像是概括了扎巴恩协的一生);三是泽乃萨寺的大日如来像为四面像,这种样式在卫藏很少见到,但在西部拉达克的塔波寺内有相同内容的塑像,似说明它们之间在艺术上的联系。

扎巴恩协一生涉猎的教义很多,又以密教为主,但他的密教教义来自两条线索,一是他的叔父香敦·却巴的传授;二是印度僧人当巴桑结的息结教法,目前还没有明确的史料证实他与阿里教派之间的关系。依维氏所说,扎巴恩协与拉吉曲绛之间确实存在着某些相似性(两者均为宗教大师;两人均精通医术;两人均为伟大的寺庙建造者一生建造了大量的寺院等等),但藏文史料从来没有把这两个人联系起来,扎巴恩协是后弘期的著名人物,关于他的生平藏文史料是明确的。另外,即使能够证明扎巴恩协就是拉吉曲绛,也很难证明扎塘寺与艾旺寺与西部阿里上路弘法系统的联系;并不能对“波罗/中亚”艺术的来源给予一个合理的解释,换言之,它同样不能解释为什么上下两路弘法教义的汇合就必然导致“波罗/中亚”两条艺术线索在卫藏地区的汇合。以笔者个人之见,维氏第二步的结论缺乏史料的有力支持,多了些主观想象的成分,但维氏的思路无疑是具有启发性的。

如果萨玛达类型寺院群代表着这样一种上下两路相汇合的交融点,那么它与杜齐的观点已有明显的差距,它首先意味着“萨玛达类型”这一艺术风格流行的时期很短,因为“上路弘法”与“下路弘法”的活动时期并不长,他们主要集中在11世纪前期,不会晚于12世纪;其次它们也只是早期卫藏宗教艺术中的一股支流,只在一个不太大的范围里流行。应该说,维氏的这一范围确实要比杜齐更清楚,也更准确些。杜齐认为萨玛达类型真正的特点在于早期寺院艺术中出现了中亚艺术的影响,它所反映出来的“波罗/中亚”艺术风格应该是早期卫藏美术中具有代表性的艺术样式;而维氏的观点则是卫藏下路弘法传承中有一部分寺院与上路弘法的教义相汇合之后,才推出了一种新的艺术样式—“波罗/中亚”艺术样式;这种艺术风格在11世纪卫藏宗教美术发展中只是一股支流,并不占据艺术发展的主导地位,虽然它们在早期卫藏宗教艺术中的地位非常重要。

(3)“西夏说”的提出

维塔利的第三个贡献在于他对于杜齐“中亚”内涵的质疑与修正。20世纪80年代中期,维塔利考察艾旺寺时,壁画已荡然无存,雕塑也仅残存十几尊,与杜齐时代相比较可以说是面目全非,维氏虽然利用了杜齐的考察资料,但对艾旺寺的分析与结论却与杜齐有较大的区别。维氏首先指出,杜齐发现的两条壁画铭记固然有其史料的价值,但却得不到艺术风格的足够支持。维氏认为艾旺寺的雕塑风格表明,艾旺寺并不存在着印度与于阗两种风格的并存,艾旺寺的三个殿堂的雕塑风格实际上是很统一的,因此它只能有一种风格,即“波罗/中亚”艺术风格,用维塔利的原话说便是“波罗艺术样式在中亚的译本”,这是一种折衷的艺术风格。既然它们是同一种风格,便不可能由两组不同的艺术家所为,只可能由一组艺术工匠们完成,因而也不存在两组艺术家按照不同的艺术传统进行带有竞争性的工作。

其次,维氏认为在“波罗/中亚”艺术样式里,“中亚”这一地区也不可能指于阗。理由有三:一、于阗国在公元1004~1007年间为信奉伊斯兰教的黑汗国所灭亡,在于阗国流行近千年之久的佛教文化始遭灭顶之灾。11世纪初佛教文化已遭重创的于阗已不具备影响卫藏的可能性,更不用说其影响会持续到11世纪末叶的扎塘寺壁画时期,其历史时间显然不符。二、维氏说,据我们所知,没有迹象表明艾旺寺的艺术与于阗佛教艺术相关,至少,目前没有发现任何于阗的古代艺术作品实物能够证实它的风格与艾旺寺壁塑有相似性。这个抨击是很要害的,如果说第一个理由维氏只说对了一半,那么这第二个理由便正在要害处。11世纪初叶于阗国被黑汗王朝灭亡后,其艺术不可能影响到卫藏11世纪中叶以后的寺院艺术,但在11世纪前20~30年代,这种可能性并不能排除掉,于阗国的灭亡势必造成佛教僧人们的大量外逃,其中南逃到吐蕃的可能性完全存在。艾旺寺壁画题记中出现“li-lugs”一词,为什么不可能是于阗艺术风格呢?当然,于阗艺术风格持续影响的可能性不大,至少在半个世纪之后的扎塘寺时代(1090年左右),已不太可能有于阗艺术的影响,但在艾旺寺时代(1030年左右),出现于阗艺术家的活动却是可能的。因此维氏的第一个理由并不能说全对。然而维氏的第二个理由却说得很对,我们今天能够看到的西域或于阗佛教美术作品与艾旺寺的雕塑很难找到共同点,至少我们还没能发现有与艾旺寺雕塑相同或相近的于阗古代艺术遗存。三、维氏认为“li-lugs”一词也并非一定指于阗不可。"li- lugs”直译为“李域风格”,它只说明是“李域”的风格,“李域”的真正含义为唐朝时赐姓“李”的国家,于闻国王确实被后唐赐姓“李”,但唐朝被赐姓于李的却不只于阗,还有党项拓跋氏,即后来建国西夏的党项拓跋李氏。维塔利的真正用意是说这里的“li”实际指党项拓跋李氏;而“li- lugs”则是指“西夏风格”。这就是维塔利对“中亚”一词的新解—“西夏说”。

维氏的“西夏说”有以下一些根据:从历史时间看,于阗在11世纪以后不再可能成为影响卫藏艺术的一极,但位于西藏东北部的西夏党项国(1038~1226)却有可能。党项夏人自11世纪初起一直在争夺河西走廊,并于1036年“尽有河西旧地”;其边境直接与河湟地区吐蕃部落接壤。更重要的是西夏黑水城发现的藏式西夏唐卡,确实显示出与卫藏早期“波罗/中亚”艺术风格的一致性。维氏认为西夏文化在早期卫藏宗教美术发展中的作用应当引起藏学界的更多关注和重视。尽管我们认为维塔利的“西夏说”尚有值得商榷之处,不过维氏的思路确有启发性。

应当说维塔利对杜齐的观点有两点突破:第一点是维氏排除了杜齐的“二元论”,即早期艺术主要影响来自印度,同时又有一股影响来自于阗,两种艺术在卫藏并存从而形成“波罗/中亚”艺术风格的“二元论”,维氏也承认“波罗/中亚”艺术风格是萨玛达类型的特征,但他的“波罗/中亚”艺术是指“波罗样式的中亚译本”,问题在于维氏也只做到这里,他并没有解释“波罗”艺术样式如何会被“中亚”化的。维氏的第二个突破是他将眼光更多地投向西藏的东北部和东部地区,而杜齐只把注意力局限在西藏的北部地区(即西域),当然,杜齐主要是受到了壁画题记的影响,使他最终很难摆脱这两条题记的束缚。

无论如何,杜齐、维塔利在卫藏11世纪佛教艺术中界定出“萨玛达类型”,应该说是一个重要的进展,特别是维塔利使萨玛达类型艺术风格的研究更为具体和深入,但“波罗/中亚”艺术风格似乎并非是萨玛达类型艺术的首创,换言之,萨玛达类型艺术并不是“波罗/中亚”艺术的源头,归根到底,“波罗/中亚”艺术风格是如何形成的?在哪里形成的?在什么时代形成的?等等这一系列问题都还没有得到解决。实际上,杜齐和维塔利所作的种种努力,在很大程度上都是为了说明后弘期早期卫藏为什么会出现“中亚”艺术风格的影响,这是一个必须要解释的问题。按杜齐的观点,“波罗/中亚”艺术风格的形成地点就在“萨玛达”这个地区,在艾旺寺曾经有两组艺术家在工作,一组与印度艺术风格相关;另一组则与于阗艺术样式相关;由于这两组艺术家的存在,就使得上述的这两种艺术风格于11世纪前期同时汇聚于后藏的艾旺寺,也就形成了一种带有综合性质的新的艺术风格。换言之,“波罗/中亚”艺术风格的形成地在萨玛达乡的艾旺寺或江布寺;“中亚”艺术风格是由于阗艺术家们带进去的;因而萨玛达类型艺术便是“波罗/中亚”艺术风格的始作俑者。杜齐当初得出这一结论是有一定根据和逻辑性的(根据艾旺寺东配殿壁画题记中对“于阗”风格的认证),然而,这一解释尽管能够自圆其说,却给人以一种感觉:如果当时没有这两组艺术家,那么这种风格便不会产生,这样一个对于卫藏佛教文化复兴有着重要意义的艺术风格的形成,似乎太过于依赖于一种历史的偶然。而且即使是用这一条壁画题记可以解释萨玛达类型艺术,却很难解释整个11世纪卫藏都存在并有某种上扬趋势的“中亚”艺术风格的源头,11世纪末期扎塘寺壁画里的“中亚”艺术风格用“于阗说”无论如何是说不通的,在整个11世纪能够始终存在并一直发挥作用的“中亚”艺术风格,应当是一支既有较高艺术水准,同时也有相对较强文化背景的“中亚”佛教文化。杜齐的解释显然有其经不住推敲的薄弱环节。

维塔利批评了杜齐观点的不合理处,但在整体框架上仍延续着杜齐的构架,所要作的只是替换一下“中亚”的内容,维氏试图用“西夏”代替“于阗”,显然也是意识到了杜齐“于阗说”的偶然性,比较而言,西夏在10世纪后期~14世纪前期都是中国西北部一个重要的民族文化基地,但“西夏说”却使问题更为复杂化,西夏的崛起是在10世纪后期,但她在文化上有所作为当是在12世纪以后,至少在11世纪以内,西夏的佛教艺术还没有能力影响其他民族,事实上,西夏的佛教艺术主要受惠于西藏,而不是影响西藏,如果说11世纪前期于阗艺术家还有可能出现在卫藏为寺院制作壁画和雕塑,那么在这个历史时段上,西夏几乎没有这个可能性。既然如此,印度的“波罗”样式又如何能够与“西夏”艺术融为一体呢?这样,维塔利既不能给出一个时间上的点,同时也不能给出一个地理上的点,更没能给出一个合理的答案。

简言之,这个“中亚”艺术风格究竟是由谁(于阗人乎?西夏人乎?)带进来的?为什么要带进来?通过什么途径带进卫藏?这一系列的问题都还需要回答。“波罗/中亚”艺术样式形成的前提是当时的卫藏一定要具备两种(或两种以上的)艺术风格的交汇融合,一是印度“波罗”式的;二是“中亚”式;但是在当时的历史状况下,至少在11世纪前期(在卫藏后弘期初期),不仅“中亚”的艺术风格没有可能直接进入卫藏,就连东印度波罗艺术样式同样也没有机会出现于卫藏(东印度波罗艺术真正进入卫藏已是11世纪中期以后),尤其是这个印度“波罗”艺术风格已然是被“中亚”化了的“波罗”样式,它怎么可能直接来自东印度?总之,如何解释开始于艾旺寺而结束于扎塘寺,几乎贯穿于整个11世纪卫藏早期美术中“波罗/中亚”艺术风格的形成与发展,依然没有获得实质性的进展。

毋庸置疑,艾旺寺在早期卫藏美术史的研究中占据着重要的地位,它是目前所知最早的卫藏“下路弘法”一系的少数艺术遗存(比夏鲁寺早期壁画早近20年;比扎塘寺佛堂壁画早大半个世纪);它是卫藏最早的“波罗/中亚”艺术风格的体现者(杜齐认为它是“波罗/中亚”艺术风格的形成者,是卫藏这一新的艺术风格的创建者);它的风格直接影响到后来的扎塘寺雕塑与壁画,对11世纪卫藏的宗教美术的影响也是不容忽视的,因此重新认识艾旺寺,将是我们准确把握11世纪卫藏佛教艺术的一个关键,本文不可能涉及到更多的间题,只想就艾旺寺建筑与雕塑的基本风格、艾旺寺历史的及宗教的文化背景进行一些整理和探讨。

三、关于艾旺寺的历史综述

关于艾旺寺的建立,目前只查到《后藏志》里一段简短的介绍:

“江布寺下方有世称哲库的寺庙。

哲库寺下方有世称嘉勒的寺庙。

嘉勒寺略下方有迦湿弥罗班钦释迦室利的前世拉吉曲绛创建的寺庙。

其经过情况是:在此雪域,世称年堆地区是文化发祥地,在江若叶玛(耶玛)地方,迦湿弥罗班钦被认作是拉吉曲绛的转世。拉吉曲绛指出此地是总摄显乘密宗功德的海洋,并考虑到佛法次第住世的基础,遂创建了圆满的法苑,书写了大量经卷,通过如斯等等径途,广施恩德。

赞日:

‘宿世您是光辉的曲绛,

热忱之光照耀江若地,

极力扩展妙法之教区,

所化之蜂满足致敬意。’

拉吉曲绛末次转世是迦湿弥罗班钦释迦室利,他是第七佛明耀佛……。”

从这段话里,我们可以获得这样一些信息:1、艾旺寺距离江布寺不远,位于它的下方(中间还隔着哲库寺和嘉勒寺)。2、艾旺寺的创建者是拉吉曲绛。3、拉吉曲绛是迦湿弥罗班钦释迦室利的前世。4、拉吉曲绛认定江若叶玛这个地方颇有神性,在此建立寺院,广写经卷。

艾旺寺的方位,《后藏志》说在江布寺的下方,大概是指艾旺寺位于江布寺的西边,两者相距不远,都位于萨玛达乡内。杜齐在考察中发现,江布寺部分殿堂的塑像风格与艾旺寺完全一致:一是它的一组八大菩萨组像与艾旺寺东配殿内的菩萨造型几乎如出一辙;二是江布寺内也有一个表现“降魔变”的殿堂,它的内容到表现风格都与艾旺寺西配殿的造像完全一致。两者寺院的艺术风格如此一致,它们之间一定存着非常密切的联系,但从史料看,这两者除了都与迦湿弥罗班钦释迦室利有关外,似乎再找不着什么共同点,而且,即使与释迦室利的关系,也不能解释这两个寺院在早期艺术风格上的关系,因为释迦室利入藏传教是在13世纪初(1204年入藏),与“萨玛达类型”艺术风格流行的11世纪早期相距近200年的时间。迦湿弥罗班钦释迦室利,正如冠首已明确告诉我们的那样,是一位克什米尔高僧,大约出生于12世纪中叶,为印度某著名寺院(有说是那烂陀寺)的最后一代寺主,13世纪初叶入藏传教,此时佛教在其故土印度已基本处于消亡阶段,因此释迦室利入藏传教,多少带有避难的性质。释迦室利是继阿底峡之后对藏传佛教产生重大影响的又一位著名高僧,他与阿底峡一样,在印度佛教重要寺院占据着寺主的地位,代表着正统学派的传承,他本人也具有很高的佛学造诣。位于如此偏僻地方的江布寺与艾旺寺,能够与班钦释迦室利有一段深刻的关系,不能不说它们至少在历史上一段时期内,曾经具有一定地位,或者说,这一地区在历史上的某个时期,曾经是西藏佛教的一个重要地区。

事实正是如此,江布寺与艾旺寺所在的这一地区,西藏古代历史上称作“江若”,这一地区在佛教的前弘期和后弘期的早期,曾经是印度佛教进入西藏的重要通道,换言之,在公元8~13世纪印度佛教源源不断地进入西藏时(除了中间的一段禁佛时期——9世纪中叶至10世纪中叶),印藏双方来往非常密切的那段时期,这个地区是自锡金至江孜的必经之地,它在地理位置上的重要性是显而易见的。尤其是位于交通通道上的江布寺,在10世纪末期至14世纪中期,干脆就是进出印藏边境的重镇,许多高僧在此工作过。

江布与艾旺两寺,虽然均与迦湿弥罗班钦释迦室利相关,却属于不同情况,江布寺是释迦室利入藏传教时最初的驻锡寺,20世纪30年代,意大利藏学家G·杜齐入藏考察时,最先到达的寺院也是这个江布寺,说明这个江布寺很可能是从印度(现锡金)进入西藏的第一个寺院,也是距离印藏边境最近的一个寺院。释迦室利曾在江布寺撰写了他的佛学著作《菩提道次第略论》,但史书里没有提到艾旺寺是否也是释迦室利的住锡地,释迦室利与艾旺寺的关系似主要体现在艾旺寺的创建人拉吉曲绛与释迦室利转世传承的关系上。据说释迦室利入藏时,刚走到江若地方时便说:“我的前世修建了曼遮大小的神殿,那时众人特别笃信(佛教),写读讲听盛行”,这个前世指的就是拉吉曲绛。

史料里关于艾旺寺创建者拉吉曲绛的生平事迹多语焉不详,比较而言,江布寺的史料更多一些。江布寺原为吐蕃时期的一座古寺,《后藏志》说:“江若略下方有藏传佛教前宏期藏王松赞干布创建的江布神殿,既久远又灵验”。这个江布寺在整个后弘期都是一座相当重要的寺院,不少后弘期前期的高僧或重要译师都在这里驻锡工作过,它在历史上的经历的不同时期,大致排列如下:

1、后弘期较早期,该寺是江布·曲洛的驻锡地(杜齐认为江布寺并非建于吐蕃时期,而是由江布·曲洛所建,故名江布寺,但江布·曲洛的名冠,是因为他出生于“江布”这一地区而来,不是因他建立了江布寺,寺院便以他的名字来命名,西藏历史上以出生地名冠以人物名的情形并不少见——笔者注),江布·曲洛是阿里古格大译师仁钦桑布的弟子,他主要活动于10世纪90年代以后,维塔利认为他不可能比他的老师,长寿的仁钦桑布活得更久。

2、接下来的一段时期,江布寺当属于“下路弘法”后藏冲尊·喜绕僧格一系的活动范围。《后藏志》载,在冲尊·喜绕僧格师及弟子门徒们的活跃时期,他们曾在年堆的江若、摩列、宁若和桂域堆松等地创立了不少僧团组织,江若地区,当时也属于冲尊大师一系的活动范围,这个时期应在1010~1050年间,下限也可能更晚。

3、出生于阿里普兰的尚嘎·帕巴喜绕译师曾在江布寺译出一系列密教经典,尚嘎译师师从小译师列喜、班智达旬努邦巴、增那室利等印藏高僧,遂成学者。《后藏志》里提到他与印度僧人班智达旬努邦巴、尼泊尔僧人大悲班智达等人一起在江布寺翻译佛经。尼泊尔高僧大悲班智达即将离开西藏返回尼泊尔时,就在这个江布寺,热译师还曾向大悲班智达馈赠了一千两黄金。这段时期当在11世纪70年代,他们在江布寺工作的时间就在阿里托林寺“龙年大法会”的前后(“龙年大法会”的举办是在公元1076年)。

4、13世纪初,迦湿弥罗班钦释迦室利入藏传教时,最早的驻锡地就是江布寺,释迦室利在江布寺写下了他著名的论著《菩提道次第略论》,江若地区也因此名扬雪域。

5、14世纪中期,萨迦派高僧,被称作“证果者”的衮嘎洛追驻锡江布寺,正是在江布寺长期闭关修行时,他生起无量证悟。江布寺在元朝得到较好的修缮,可能也与这位衮嘎洛追有关。

值得注意的是,艾旺寺的创建者拉吉曲绛,他的身后又有一系列的转世传承,而这个转世传承中的各个人物环节,几乎都与江布寺有关。这个转世世系的顺序是:拉吉曲绛——释迦室利——曲谷卧色——布顿大师——衮嘎洛追,在这个转世系统中,除了曲谷卧色情况不明外,其余的每一个人都曾经与江布寺有过各种各样的联系。

1、吉曲绛本人与江布寺的关系尚不清楚,但他所建立的艾旺寺,其中至少两个殿堂的雕塑与江布寺的极为相似,说它们没有关系是过不去的。

2、作为拉吉曲绛转世的释迦室利最早曾在江布寺住锡过,江布寺与艾旺寺,两寺皆因释迦室利而在藏史上名声显赫。

3、布顿大师是释迦室利的隔代转世,他的老师一切智帕卧云丹嘉措的住寺是江喀地方的毗乌玛寺,布顿大师年青时代就是在这个毗乌玛寺听受了全部瑜伽修习法、时轮续两种传规的注释和口诀、衮邦巴所传卓派时轮等所有精深法门。换言之,布顿在宗教上所接受的教法和修习,都是在这个寺院里进行的,而这个毗乌玛寺最初的创建人正是江布·曲洛,这个“毗乌玛寺”很可能正是史料中所提到的“折乌玛寺”。

4、拉吉曲绛转世的最后一位是萨迦派高僧衮嘎洛追,他曾长期在江布寺修行,并在江布寺获得见证。

由上述排列看,江布与艾旺两寺在很大程度上都与拉吉曲绛的转世传承有千丝万缕的联系,两座寺院之间的确存在着一种史料中不易见到,但显然密切相关的内在神秘关系,而这种联系的物化,就是从艾旺寺创建一开始就建立起来的雕塑艺术风格,这种风格的建立当然与拉吉曲绛本人会有很大的关系。

拉吉曲绛是后弘期早期的一个神秘人物,他的生卒年代不清楚,他活跃于宗教舞台上的时期也不明确,除了早于释迦室利之外,没有其他线索。而早于释迦室利只需要早于12世纪中叶以前即可,从11世纪初期到12世纪中叶,至少有一个半世纪可供选择,这个时间范围太大了。维塔利在他的《早期卫藏寺院》中倾向于认为,这位拉吉曲绛就是11世纪末期在山南扎囊县境创建扎塘寺的格西扎巴恩协(1012-1090),理由是这个拉吉曲绛的身世与特点与扎巴恩协十分相似:他们俩都是带有神秘色彩的高僧;他们俩一生都建有大量的寺庙;他们都是医学大师;他们的活动时期也比较接近;最重要的是艾旺寺雕塑与扎塘寺雕塑在风格上如此接近,如果两者之间没有关系,没有道理相隔大半个世纪的两个寺院,会出现同一种艺术风格。也就是说,艾旺寺是扎巴恩协(拉吉曲绛)建立的第一个寺院,扎塘寺则是扎巴恩协建立的最后一座寺院,因此他在《早期卫藏寺院》的第二章“从耶玛寺到扎塘寺”,不仅仅反映了11世纪前期“萨玛达类型”艺术到11世纪末叶扎塘寺艺术这一早期艺术史的发展过程,也概括了扎巴恩协的一生。这个设想真的很奇妙,只是尽管维塔利说得振振有词,却没有直接的史料能够证明这一点,在没有证据的情况下,我们还是宁肯保守一些,也只能保守一些。

然而不能否认,维氏的这个大胆猜测是很有启发性的,他至少提醒我们,被称之为“萨玛达类型”艺术风格的出现当与这位拉吉曲绛有关,而这位拉吉曲绛的宗教活动时期,很可能与后藏“下路弘法”相关。如果确认江布寺早期殿堂内的雕塑与艾旺寺雕塑为同时期的作品遗存,那么,艾旺寺的创建当在11世纪20-30年代。这个时期正好是“下路弘法”的兴盛繁荣时期,鉴于“下路弘法”与“萨玛达类型”的特殊关系(我们后面会详细讨论),江布、艾旺二寺在艺术风格上的密切联系,当与它们一度从属于“下路弘法”寺院集团的活动范围有关。从《后藏志》的记载看,江若地区确实一度是“下路弘法”后藏二师之一冲尊·喜绕僧格一系的活动范围。因此江布与艾旺两寺真正建立关系当是在拉吉曲绛创建艾旺寺的时期,而他的宗教活动应当与“下路弘法”后藏二师的僧团组织相关,这个时期应该是在1020~1030年间,而1020年代也正是西藏北部的大宝于阗国最终被信奉伊斯兰教的黑汗国攻克,佛教徒们纷纷散逃流亡的时期,艾旺寺东配殿壁画中出现了非常珍贵的与之相关的题记可以作为一条有力的证据。

从艺术风格上看,艾旺寺整体体现了一种类似的风格,它的历史线索也更为单纯清晰,而江布寺有着更为复杂的背景,又由于它地处交通要道上,它在10~14世纪之内,都处于相对繁荣的时期,它的历史线索也是多重叠压的,表现在艺术风格上,江布寺有早期的“萨玛达类型”,有中期的萨迦王朝风格,也有后期格鲁派的艺术风格,“萨玛达类型”不过是它多种风格中的较早的一种。比较而言,艾旺寺的雕塑风格才是最原始的,因此在两寺的“萨玛达类型”艺术中,艾旺寺的雕塑更可能是“源”,而江布寺的为“流”,也就是说,“萨玛达类型”最初原型的形成取决于艾旺寺(耶玛寺)的建立,拉吉曲绛建立了艾旺寺,组织艺术家创造了“萨玛达类型”的艺术样式,又把这种样式传达给江布寺,史料中虽然没有提到拉吉曲绛与江布寺的关系,但几乎所有有关他的转世,都在江布寺工作过或与之相关,并最终形成一个高僧人物的转世链条,却肯定不是一种偶然。

拉吉曲绛建立艾旺寺似乎是经过深思熟虑的,他选择江若地方,是因为他认为“此地是总摄显乘密宗功德的海洋,并考虑到佛法次第住世的基础,遂创建了圆满的法苑”,拉吉曲绛在这里还书写了大量的经卷,通过这些方式“广施恩德”。也正因为拉吉曲绛的“广施恩德”,以及他的不同凡响,他才可能成为著名的佛教学者迦湿弥罗班钦释迦室利的“前世”。

四、艾旺寺造像的断代及风格考证

1、艾旺寺雕塑风格的考证

对艾旺寺雕塑风格的结论,维塔利与西藏考古队有明显的不同,维塔利曾实地考察过艾旺寺,获得了有关其造像的第一手资料,他的主要观点是艾旺寺不存在两种不同的风格,他说:“甚至只粗略地考察一下也能看出,耶玛寺所有的造像都具有相同的风格特征,”,他这样描述这些造像:“眼睛处理得很大,有着厚厚的眼睑;大而突出的前额,太阳穴的部分留得相当宽;宽阔的脸庞;瘦窄的鼻子一对曲线姣美的鼻孔;嘴唇曲线突出,颅骨平整,戴着高而粗壮的头冠——所有这些都明确表现出其风格的主要源头来自波罗王朝。然而所有这些波罗式特征又都明显带有厚重的中亚面相特点,这些特点为塑像增加了方形的梭角和结实的重量,而这种气质则是地道的波罗风格所不具备的。头冠不再是笨拙的三角形,而是更大一些的叶状花纹;眉毛笔直而不再是印度原型中的弯拱形状;下巴呈方形,柔软的头发被处理成高耸而程式化的样子;那些素面桃形的小型头光等等都是中亚式的。手仍保持着波罗传统,手掌极大,手指削瘦而微微有些弯曲……。”

从维氏这一段描述中,可以看出维塔利的一些基本观点:首先他认为艾旺寺各殿雕塑中显示出比较浓厚的“中亚”艺术特点,其次他认为这些造像反映出波罗样式与中亚特点的融合。与杜齐不同的是维氏更强调它的“融合”,而不是杜齐的两种风格的“并列”。

维氏对东配殿菩萨们的服饰也表现出浓厚的兴趣,他说:“耶玛寺雕像最突出的特点无庸置疑是它们都穿着厚重而庞大的外罩”,比较而言,“就见不空佛和六位弥勒佛像而言(指正殿正壁的7尊雕像),他们的服饰显得过于奢侈了一些,衣褶稠密。而无量寿佛和16尊立像菩萨(指东配殿内的塑像),他们的服饰而更加简洁——这些服装硬挺且长至脚面,最引人注目的则是那些团花图案。”而这种衣饰“从某种程度上看也是波罗艺术中所没有的内容”。

考古队的调查报告是将艾旺寺三个殿堂的雕塑风格区别开来认识的:“一、正殿的泥塑造像有云岗、龙门石窟中北魏至唐代佛教造像的风格。二、东配殿塑像的服饰具有波斯萨珊王朝服饰的特征,且与唐代阎立本所绘的《步辇图》中的吐蕃使者禄东赞的服饰相似。”

“西配殿有别于二殿,以正中神龛为主,其他均为浮雕。以神龛中、下柱护卫的狮子拱托的这种工艺,似有印度早期纪念柱及石门上装饰雕刻的风格。”“考艾旺寺东配殿泥塑,确实与中亚寺庙中塑像十分相似,西配殿的神完与浮雕的印度风格也十分明显。除这两种风格外,我们认为正殿的泥塑造像更具有汉地的雕刻艺术风格,正殿的塑像文雅清秀,广袖宽袍,轻盈质朴,受汉地文化的影响是十分明显的。可以说艾旺寺的雕塑汇集了汉地、印度、于阗三种不同的艺术风格。”

考古队的调查报告认为艾旺寺三个殿堂的塑像各有自己的风格:其中“正殿的塑像受汉地影响突出”;东配殿的塑像则与中亚寺庙中的塑像十分相似;至于西配殿的神龛和浮雕则为印度样式。这样考古队的调查简报又向我们提出了一个新的看法,即艾旺寺不仅存在印度与中亚(于阗)这两种不同的风格,其正殿雕塑还表现出“汉地影响突出”的特点,而这一点维氏从未提到过。

遗憾的是笔者一直没有机会拜访艾旺寺,在没有机会实地考察的情况下,图片资料的观察分析就变得格外重要,笔者第一次看到艾旺寺雕塑图像是在西藏某杂志的封面上,当时它给我的第一印象就是这雕塑中有某种似曾相识的感觉,它所具有的朴素与精致,显然与汉地艺术存在着某种特殊的联系,这类雕塑作品西藏是很少见到的,也许是这个原因,虽然第一次见,留下的印象却就非常深刻。

让笔者感到迷惑不解的是在维塔利的整个考察和研究里,对艾旺寺造像的汉地风格都没有丝毫的涉及,而杜齐后来的著述中只强调艾旺寺内印度与于阗艺术风格并存的现象,也没有提到艾旺寺雕塑有汉地艺术影响的问题。我以为,这大概就是西方学者与中国研究人员的区别所在,比较而言,西方学者熟悉印度、尼泊尔及中亚等地的艺术样式,对汉地艺术风格却可能比较生疏,而对于后者,中国的考古和艺术史学的研究人员大概算得上得天独厚,即使是对于比较微弱的区别,也能够给予察觉。事实上,艾旺寺雕塑的汉地风格已经不是一种微弱的显现,应该是相当明显的体现,佛像服饰上的广袖宽袍,稠密的衣褶线条,雕塑风范上也确有些北魏的“秀骨清相”,塑像整体上的儒雅气质等等,凡些种种应当说汉地艺术的影响是比较明显的。这种“东方情致”不仅出现于“萨玛达类型”,在扎塘寺壁画里又何尝没有突出的表现,但维塔利同样也堂而皇之地遗露了。对此,我们只能解释为西方学者对于汉地艺术的缺乏了解,但这种忽视或者说是遗露,并不是无关紧要的,甚至可以说是比较致命的,因为忽略了它,也就失去了一条重要的研究线索。

在这里我要特别感谢王尧先生在我最需要的时候,热情地向我提供了杜齐1930年代考察艾旺寺时的原始报告,这篇报告收集在他后来出版的《印度—西藏》第四卷《江孜以及这一带的寺院》(1945年),在阅读了杜齐的原始报告后,我十分惊异地发现其实杜齐并没有忽视这一点,他从一开始就清楚地意识到了这一点,并明确地说出了他的看法与判断,只是在他后来的著述中,他没有再坚持这个最初的判断。为了能够使读者全面的了解杜齐最早的观察,现将原文译出以飨读者。

“在我走进正中殿堂的那一时刻,我感受到一种震撼,这震撼来自塑像雄浑的气势和精致的装饰性。一些很大的塑像置身于壁画的背景之中,壁画的色彩非常生动,造型也很柔和。这些巨大的佛像呈冥想状,他们身着涂满金箔而华贵富丽的服装,这些都令这裸露的殿堂本身炯炯生辉。”在说到正殿雕塑与壁画的风格时,杜齐说:“当然,这些壁画中确实存在着印度艺术样式的折射,这点是毫无疑问的,但在这间殿堂内的雕塑——与它们相关的还有萨玛达(江布寺)的雕塑可供比较—这两个寺院的雕塑显然属于同一艺术流派,这一艺术流派的艺术与其说一是受到印度传统的影响,莫若说它们更多地接受了汉地传统的影响。这些雕塑不再似印度原型那样细长苗条;佛像的头光也不再呈长圆形,而是桃形,在圆的上方出现一个小尖状;长袍服饰不再紧贴着身体,而是呈钟状形,显得很宽大,衣服的前摆上稠密地排列着衣褶。同样的服饰也曾出现有萨玛达寺院之中。我们认为这种艺术影响来自汉地。”至于卫藏艺术中如何会出现汉地的艺术影响一事,杜齐是这样考虑的:“这种汉式因素是通过中亚地区传播过来的,中亚的艺术样式里同时也显示出印度艺术传统的影响,或者说它们显然融入了印度艺术的一些传统,但在某些方面也代替了印度原有的传统。”

从上述杜齐的看法中我们可以总结出以下三点:一、正殿雕塑与江布寺萨玛达类型相同,这两个寺院的艺术属于同一艺术流派;二、正殿的雕塑样式明显受到汉地艺术的影响,并不属于印度传统样式;三、汉地艺术是通过中亚地区传播过来的,进入卫藏地区的中亚艺术样式中不仅融入了汉地艺术因素,也同样融入了印度艺术传统。

早在20世纪30年代杜齐考察艾旺寺时,已察觉到其中存在着汉地艺术的影响,这点与半个多世纪后西藏考古队的考察结论完全一致,当然,西藏文物普查队不太可能知道杜齐早期的这个观点,因为杜齐在他后来的著述中从未提到过他最初的这一见解,他似乎忘记了这一点。杜齐的著作被译成中文的不多,影响最大的可以算是《西藏考古》(原著名《穿越喜马拉雅》,向红笳译,西藏人民出版社1987年),杜齐在该书里只提到艾旺寺内印度与中亚(于阗)风格的并存现象(因为有壁画题记这一有力的证据)。对于杜齐的这一观点,文物普查队的编写人员应该是熟知的,但他们不太可能知道杜齐在早在20世纪40年代发表的原始报告,也就是说,他们不可能知道杜齐也认为艾旺寺正殿的雕塑里存在着汉地艺术风格。这就意味着西藏考古队在得出艾旺寺正殿雕塑受汉地艺术影响很深这一结论是在完全独立的前提下得出的。(待续)

|

|