|

汤一介:“我不是哲学家” |

|

从上世纪末的“传统文化热”,到如今的“国学热”,中国传统文化经过近百年的沉寂,重新走上复兴之路。然而人们是否知道他,一位最早提倡“国学”的国学大家,一位从不以哲学家自居的哲学家—— 汤一介:“我不是哲学家”

2011年农历正月十五,汤先生特意刮了胡子、穿了件红棉袄,乐呵呵地参加学生们为他举办的生日聚会。这一天,汤先生迎来了生命中的第七个本命年。席间,他与老伴乐黛云被弟子们围在中间,不停地合影留念。这位不爱应酬的老人,和年轻人在一起,似乎忘记了年龄,忘记了疲倦…… 生活中的汤一介是位沉静内敛、为人平和的老人,他不抽烟,不喝酒,不爱应酬,生活起居十分规律,堪称一位“儒者”。然而在治学上,他却是一位开放自由、追求创新,经常能吸引学界眼球的著名学者。 他追求哲学理论系统的建构与创新,不仅在哲学史上,以真善美为基础构建中国哲学,开学界之先河,且不断提出“建立中国的解释学”、“和而不同”、“普遍和谐”、“内在超越”、“新轴心时代”等一系列新的哲学问题,启发人们思考。 上世纪80年代,他创办的“中国文化书院”掀起了一轮传统文化热潮。他提出传统文化不应有中西文化的界限,不能孤立地、盲目地提倡“国学”,主张在全球意识观照下弘扬传统文化。 耄耋之年,他组织主持教育部重大学术项目《儒藏》工程,作为首席专家,以“事不避难、义不逃责”的使命意识承担起这一数百年来先人未曾完成的“盛世工程”。 正是这位在中国哲学领域卓有建树,学术界公认的国学大师,却总是自谦地说:“我从来不认为我的学问比起别人有多强,所以我非常反对说‘大师’。我自知自已的学术功力比起老一代学者差得很远。” “我只是一个哲学工作者” 在汤一介的印象中,他生活的大半辈子都与北京大学有关。从北京到重庆,从沙滩红楼到未名湖,他与北大共同经历了60多年的风风雨雨。“在北大有我无忧无虑的童年,有我热情追求的青年,有我提心吊胆的中年,现在我已进入回忆思考的老年了。”忆起往事,这位耄耋老人不胜感慨。 1927年,汤一介出生于书香门第,祖父是光绪十六年的进士,父亲汤用彤是近现代中国哲学界少数几位融会中西、接通华梵、熔铸古今的学术大师之一。“辛亥革命前,父亲曾在北京读书,1918年赴美国留学,1919年入哈佛大学研究院学习梵文、巴利文及佛学,1922年获哲学硕士后回国,一直在大学教书。1931年应胡适之邀到北京大学做教授,直到1964年因病去世,一直没有离开过北大。” “小时候父亲很少管我们,也很少过问我们的功课。父亲教给我最重要的是传承祖辈的‘家风’,学习做人的道理。”汤一介记得,父亲曾经把他珍藏的一幅《颐园老人生日燕游图》拿给他,这是祖父60岁生日时学生们送的,上面有一段祖父约700字的题词,其中他记忆最深刻的是:“事不避难,义不逃责,素位而食,随时而安,固吾立身行己之大要也。毋戚戚于功名,毋孜孜于逸乐。”“‘事不避难’就是困难的事情,你应该承担的就要承担;‘义不逃责’即合乎道义的事情,你就应该负起责任来。”这段“为人处世”的祖辈遗训,成为汤一介的座右铭,一生铭记在心,身体力行。 汤一介喜欢、学习哲学并没有受到父亲太多的影响。高中时,他对西方文学产生了浓厚兴趣,并尝试写了一些散文、杂文。1946年,北大为没考取的学生设立了一个先修班,汤一介成为其中一员。这一年,他看了不少西方哲学和美学方面的作品,写了《论善》、《论死》、《论人为什么活着》几篇文章,表达了自己对人生的思考。1947年,汤一介考取了北京大学哲学系,梦想着成为一名哲学家,通过自己的独立思考,探索一些宇宙人生的根本问题。 然而,真正迈入哲学之门后,汤一介总是称自己为“哲学工作者”。“这不是自谦,那时我和所有学习、研究哲学的学生一样,认为只有政治上的领袖如列宁、斯大林、毛泽东才能做哲学家,而且他们一定是最伟大的哲学家。我自己这辈子当不了哲学家,只能做一名‘哲学工作者’。”汤一介认真地说,“当时我们这些‘哲学工作者’的作用大概有两方面:一是解释伟大领袖们的哲学思想,一是教条主义批判古代哲学家的哲学思想。” “那时的哲学史研究很教条,一般是把一个个哲学家排列下来,分析每个哲学家是唯心主义还是唯物主义,是进步的还是反动的,是辩证法还是形而上学,然后为他们贴上标签就算了事。”汤一介说。

1957年后,各种政治运动和学术批判接踵而至,作为“哲学工作者”,汤一介也就自动或被动地投入其中。1957年初,北京大学召开了“中国哲学史座谈会”,他为这个会议写了一篇文章《谈谈哲学遗产的继承问题》,这是汤一介在解放后发表的第一篇论文。此后直到上世纪60年代末,他在各种报刊杂志上发表了四五十篇论文,有关于中国哲学史研究的文章,也有批判别人的文章。“现在看来,这些论文很少有学术价值。如果说还有点什么作用,我想它们反映了当时极左思潮在我国学术界的影响多么深刻,它可以和其他同时代的类似论文一起作为总结极左思潮对学术研究的危害的材料。”汤一介自嘲地说。 对于那段不堪回首的中年,汤一介没有回避,而是以真诚的态度,对过去的“我”进行无情的剖析。 发掘中国哲学中“无用之大用” “文化大革命的10年,给我留下的深刻教训就是,我今后不能听别人的,得用自己的脑袋去思考问题。” 进入20世纪80年代,汤一介迎来了学术生涯的春天。1980年,汤一介恢复了讲课资格,此时他已53岁,最好的年华已经过去,但他仍然向往着为中国哲学和中国文化做点事情。 他开的第一门课是《魏晋玄学与佛教、道教》。“汤老师的课异常轰动,许多不是哲学系的学生也来旁听。连换了3个大教室还是坐不下,最后只能以发听课证的方式限制人数。”北京大学哲学系教授孙尚阳回忆说。之后,汤一介又相继开设了《魏晋南北朝时期的道教》等课程。在这一阶段的教学与研究中,他努力把教学、研究与意识形态和政治脱钩,力图在教学研究中坚持独立思考。

1981年,汤一介发表了《论中国传统哲学范畴体系诸问题》一文,率先提出将哲学史作为认识发展史来考察,并试图突破50多年来“唯心与唯物两军对垒”,“唯心主义”是反动的,“唯物主义”是进步的等教条,在学术界引起了很大反响,快速推进了学术界反对极左教条主义的进程。在由《中国早期道教史》一课修改的《魏晋南北朝时期的道教》中,汤一介大胆提出,必须把“宗教”和“迷信”区别开来,要肯定“宗教”和“非理性”对人类社会生活的意义。汤一介以他敏锐的哲学家眼光,提出了此前道教研究很少讨论的内容,开新时期哲学研究风气之先。 “古人的思想观念无论多么有价值,都必须给它们适应现代生活的新诠释,并使之落实于操作层面,才能对现代社会生活发生实际效用。”汤一介非常注重挖掘中国哲学中有价值的思想,并加以现代诠释。 1983年,第17届世界哲学大会在加拿大蒙特利尔召开。“会议的最高潮是由北大汤一介教授用中文发言,探讨当前儒学第三期发展的可能性。”台湾著名学者刘述先在《蒙特利尔世界哲学会议纪行》中描述道。在这篇《儒家哲学第三期发展可能性的探讨》中,汤一介把先秦哲学看作是中国儒学的第一期,将外来印度佛教冲击后建立的宋明理学作为儒学发展的第二期,将在西方思想冲击下的现代新儒学,作为儒学发展的第三期,并提出儒学的中心理念“天人合一”在现代社会都没有失去意义,理应有更进一步发展的可能性。“这一番发言虽然因为通过翻译的缘故而占的时间较长,但出乎意料的清新立论通过实感的方式表达出来,紧紧扣住了观众心弦,讲完之后全场掌声雷动,历久不息。”刘述先描述道。 汤一介认为,“天人合一”思想不仅是中国儒家思想的基石,同时也是一个常新的人类社会需要不断给以新诠释的命题。从人类社会的发展看,人们最初遇到的问题就是“人”与“自然界”(天)的关系问题,人要生存就离不开自然界。当前人类社会正是由于长期忽略了“天”与“人”相即不离的内在关系而受到自然界的惩罚,人类和自然正走上一条相互抵触的道路。 当然,儒家的“天人合一”思想不可能直接具体地解决当前人类社会存在的一个个“人与自然矛盾”的问题,哲学也不可能直接解决人类存在的具体问题,正如金岳霖先生所说:“哲学可以被视为‘无用之学’,因为它不能一一解决具体问题。但它思考问题的路子,却可启迪人们的智慧,提高人们的人生境界,故又可被视为‘大用之学’。” 汤一介认为,中国先哲们有许多有价值的宝贵思想,不仅具有某种真理的意义,而且也曾在历史上发生过巨大作用。它们也一定会对今天的人类社会产生重大影响。“我们研究中国哲学就是要从中发掘出其‘无用之大用’,以贡献给人类社会。” 虽然汤一介从不以哲学家自居,但他提出的一些哲学问题总能让人耳目一新、引发思考。他十分关注当前中国社会、人类社会面临的重大问题,并以此作为思考哲学问题的出发点,以积极入世的态度时刻关注着国内外的热点话题。 1993年,美国哈佛大学教授亨廷顿发表了《文明的冲突》一文,引发了海内外广泛的关注与讨论。亨廷顿说:“我认为新世界的冲突根源,将不再侧重意识形态或经济,而文化将是截然分隔人类和引起冲突的主要根源。”他在文章中将儒家文化、伊斯兰文化在全世界的影响视为对西方文化的威胁,指出若儒家文化与伊斯兰文化联手,西方文化将会非常困难。文章站在“西方中心主义”的立场,考虑西方如何应对21世纪遇到的问题。 对此汤一介写了《评亨廷顿〈文明的冲突〉》等一系列文章,指出“文化上的不同可能引起冲突,甚至战争,但并不能认为不同就一定会引起冲突和战争”。他认为,孔子的“和而不同”提供了一条化解冲突的原则。指出不同的民族和国家应该可以通过文化的交往与对话取得某种“共识”,这是一个由“不同”到某种意义上相互“认同”的过程。这种相互“认同”不是一方消灭一方,也不是一方“同化”一方,而是在两种不同文化中寻找交汇点,并在此基础上推动双方文化的发展,这正是“和”的作用。汤一介以开放的心态进一步指出,我们不应跟着亨廷顿跑,以“西方的”和“非西方的”作为文化取舍的标准,凡是对人类社会追求的“和平与发展”有利的,我们都应大力吸取。“我一向认为,今后学术文化的发展,既不应再由西方文化统治世界,也不会出现一个文化上的‘东方中心论’(或‘中国中心论’),而应是东西文化的互补和相互吸收,形成一种在全球意识观照下的多元发展的新局面。” 进入21世纪,中国出现了“国学热”。其实,早在上世纪80年代初,汤一介就提倡“国学”,但他提倡的是在全球意识观照下的“国学”。他认为,第二次世界大战后,随着“西方中心论”的消退,整个世界文化呈现出多元化的发展趋势,这有益于文化的健康发展。他认为不能孤立地、盲目地提倡“国学”,否则有可能使中国文化再次游离于世界文化发展的潮流之外,重新滑入狭隘民族主义和国粹主义的陷阱。 或许正是这种开放的心态和兼收并蓄的治学思想,让汤一介不断提出“和而不同”、“普遍和谐”、“内在超越”、“中国解释学”、“新轴心时代”、“普世价值“等一系列新的哲学问题,从而推动了文化界对传统哲学的讨论。 未名湖畔的“两只小鸟” 未名湖畔的两只小鸟,是普普通通、飞不高也飞不远的一对。他们喜欢自由,却常常身陷牢笼;他们向往逍遥,但总有俗事缠身。现在,小鸟已变成老鸟,但他们依旧在绕湖同行。他们不过是两只小鸟,始终同行在未名湖畔。 ——汤一介

汤一介和乐黛云是在各自学术领域都卓有建树、享誉国内外的著名学者。“汤先生和乐先生,一个研究中国哲学,一个研究中西文化比较学,可谓中西合璧,他们能在学术上互相促进、比翼齐飞。这真是可遇而不可求的。”北京大学《儒藏》编纂与研究中心副主任魏常海羡慕地说。 汤一介与乐黛云相识于1949年。那时,新中国刚刚建立,北大成立了新民主主义青年团,文学院有一个团总支,他和乐黛云同时在做团的工作。“我是组织委员,她是宣传委员。后来我们又一起到了团委,我做宣传部长,她做群众文化部长。”两人经常在一起工作、聊天,慢慢建立了感情。1952年,他们组成了自己的家庭。 “我们的感情建立在相互信任的基础上,无论遇到什么困难,始终都没有怀疑过对方。”谈起结婚50年来的坎坷经历,汤一介说,“1958年,乐黛云被打成‘右派’,小儿子汤双刚刚8个月,她就被送到门头沟‘劳动改造’,3个月才能回家一两天。那时有几十万知识分子和青年学生被打成‘右派’,多少家庭家破人亡,夫妻离婚的也不计其数。但我始终不相信她是‘右派’,常常写信安慰她。”因此,汤一介还在后来的‘反右倾运动’中受到批判。在日后一次次的政治运动冲击下,夫妻二人始终相互信任、携手相扶、不离不弃。“明年就是我们结婚60年了,儿女们也都要回来庆贺,确实是不容易啊。”汤一介感慨道。 汤一介家学渊源、古文基础深厚,而乐黛云外语好,思想活跃,容易接受新思想和新信息。这种知识结构的差异,让他们在学术研究上相得益彰。“我较多接触一些当前西方的理论思潮,他没有时间和机会看很多这方面的东西。我常常把一些西方新的思维方式跟他探讨,这对他和我都有帮助。”乐黛云说,“我做学问常常凭灵感,不是很严谨,想起来就写。我的文章都要经过他看一下,他常常给我挑出很多毛病,这个地方不准确,那个地方注释不对,或者是哲学上讲不通,对我帮助很大。” 或许是受传统家庭氛围的影响,汤一介性格儒雅平和,内敛沉静,但这并不影响他开放、自由的治学心态。他深谙中国传统文化的精髓,又对西方文学、哲学以及西方古典音乐情有独钟。“虽然很多人说我是儒家,实际上我是很喜欢西方哲学的,特别是西方文学。我受西方文学的影响应该讲比受中国文学的影响要更大一些。俄国的托尔斯泰、法国的罗曼·罗兰,还有法国的纪德(1947年诺贝尔文学奖得主)对我的影响都非常大。我也非常喜欢听西方古典音乐。”汤一介说。至今汤先生还保留着每天晚上睡前听一小时西方古典音乐的习惯。“一方面是一种精神享受,另一方面可以让整个人放松下来,有利于睡眠。” 如今,84岁的汤一介和80岁的乐黛云过着平静的生活。虽然儿女们都远在美国工作生活,二老没有儿孙绕膝,宁静的屋里多少有点冷清,但他们并未感到太寂寞。每天上午,他们各自工作或读书;中午,身体不太好的汤一介是一定要睡个午觉的;下午,二老或工作或参加一些活动;黄昏,他们常绕着未名湖散步。 耄耋之年主持《儒藏》重大工程 “汤先生还是一名活跃的学术活动家、大型中国文化学术工程的组织者。他在上世纪80年代创办的‘中国文化书院’,掀起了一轮传统文化热潮。从上世纪末的‘传统文化热’,到如今的‘国学热’,中国传统文化经过近百年的沉寂,在顺利回应了西方文化的挑战之后,重新走上了复兴之路。近年来汤先生又组织主持教育部重大学术项目《儒藏》工程。这是一个名副其实的盛世工程。”汤一介的学生、中国社会科学院研究员张广保评价说。 1984年,中国文化书院成立,这在当时是国内第一家民间学术团体。初建时,得到冯友兰、张岱年、朱伯崑等先生的大力支持。“当时我刚从美国开会回来,大家希望我来做院长。我的想法是如果建立这样一个学术团体,一定要像蔡元培先生一样,‘兼容并包’。所以我联系的学者是各种各样的,有梁漱溟、冯友兰先生,也有李泽厚、庞朴,还有‘全盘反传统’的,如包遵信等。我觉得学术是天下之公器,只有兼容并包,才能够有很自由的讨论环境,也才能够真正推动中国学术的发展。” “对学术研究来说,‘自由地思想’是非常重要的。‘自由’是一种最宝贵的创造力。”汤一介说。 2002年10月,汤一介向北大校领导提出编纂《儒藏》的构想,2003年教育部批准立项,北京大学整合文科院系的力量并联合有关高等院校和学术机构,正式启动了《儒藏》工程,这是教育部迄今为止最为重大的哲学社会科学研究攻关项目。汤一介介绍说,历史上有《佛藏》、《道藏》,就是没有儒藏。中国的《佛藏》从宋朝开始编纂,到现在已累积有20多部佛教文献集成。《道藏》从宋朝开始编,现在留下来的是明朝的《道藏》。当时,《佛藏》、《道藏》的编纂多是靠寺院支持做起来的,儒家不是一个宗教派别,没有寺院支持,应该由国家来做。明朝的学者已经提出编纂《儒藏》,没有实行,当时编了《永乐大典》。清朝的学者也提出来做,也没有做成,当时编了《四库全书》。现在中国经过30多年的改革开放和现代化建设,在经济上取得了举世瞩目的巨大成就,《儒藏》编纂可以做了。 “我们编纂《儒藏》的目标是,之后100年内不会有人超过,而且成为世界上通行的儒学研究本子。”据汤一介介绍,《儒藏》工程是一个总称,分为两部分:第一部分是编纂《儒藏》精华编,计划出书330本,收书500余部、约2亿字的儒家经典著作;第二部分是编纂《儒藏》大全本,将收入5000部著作、约10亿字。第二项工作现在没有启动,要等第一部分完成后才进行。目前已经出版了精华编40本,计划到2015年完成。 “我算是编纂首席专家,组织了近400人的专家队伍。我们不仅要把中国的儒家文献典籍包含在内,而且要联合日本、韩国和越南等国家的学者,把这些国家用汉文写作的儒家典籍都包含在内。这是带有一定跨国性质的大工程,确实不太容易。”汤一介说,“我接手这项任务时已经76岁了,按道理不应该接这么大的工程。我觉得这也是受我父亲的影响,‘事不避难,义不逃责’,你应该承担的就要承担,就应该负起责任来。”汤一介认真地说,“既然儒学在中国历史上曾经起过那么大的作用,而且是中国文化的主流,那就不应该没有《儒藏》。” 2010年6月29日,北京大学儒学研究院成立,汤一介出任院长。“这也是长期以来我想做的一件事情。从上世纪90年代我就提出来要建立这样一个儒学研究基地。国内高校里,四川大学设有一个道家道教研究基地,中国人民大学设有一个佛教研究基地,至今还没有一个专门研究儒学的基地。儒学研究院首先是一个研究的平台,把《儒藏》编纂与研究中心、北京大学哲学系中国哲学史研究室、中国哲学与文化研究所等机构整合在一起,共同做课题、带研究生、开设儒学课程。同时,它也是一个开放的平台,可以加强与国内外儒学研究机构的学术交流。因此我们成立儒学研究院的目标和宗旨是:‘放眼世界文化潮流,传承儒学思想精粹,阐释儒学特殊理念,寻求儒学普遍价值,创构儒学新型体系。’” “汤先生以自己半个多世纪学术工作积累的功力和境界,化作深刻而开阔的学术眼光,提出了若干重大的科研课题,不仅为中国儒学搭建了一个研究的平台,更是为我们中国哲学未来10年的发展作出了整体规划,可以说是总设计师。”在2011年农历正月十五,汤一介先生84岁生日聚会上,北京大学哲学系主任王博这样评价说。 学术成果 汤一介,北京大学哲学系资深教授,北京大学儒学研究院院长、中国哲学与文化研究所名誉所长,博士生导师。 著有《郭象与魏晋玄学》、《早期道教史》、《中国传统文化中的儒道释》、《儒道释与内在超越问题》、《儒教、佛教、道教、基督教与中国文化》(英文版)等,在国内外哲学界产生很大影响,为哲学研究史上不可不读的著作; 著有学术随笔《在非有非无之间》、《汤一介学术文化随笔》、《非实非虚集》、《昔不至今》、《郭象》、《当代学者自选文库:汤一介卷》、《反本开新》、《和而不同》、《儒学十论与外五篇》、《新轴心时代与中国文化的建构》、《佛教与中国文化》、《生死》、《LaMort》(法文版、意大利版)等,笔墨清新,隽永; 主编的“20世纪西方哲学东渐史”丛书,第一次系统、完整地展示了20世纪西方哲学东渐的百年历程,被张岱年先生称为“一项贯通中西哲学视野的难得的学术工程”; 2003年,以耄耋之年发起并主持《儒藏》工程,任编纂首席专家。这是教育部迄今为止最为重大的哲学社会科学研究攻关项目。 汤一介说 一个人学问的高下往往和他境界的高低相联系,“做学问”与“做人”是统一的。“做人”首先要真诚,“做学问”同样要真诚。 “自由”是一种最宝贵的创造力。对学术研究来说,“自由地思想”是非常重要的。 学术是天下之公器,只有兼容并包,才能够有很自由的讨论环境,也才能够真正推动中国学术的发展。 古人的思想观念无论多么有价值,都必须给它们适应现代生活的新诠释,并使之落实于操作层面,才能对现代社会生活发生实际效用。 我自知自已的学术功力比起老一代学者如熊十力、陈寅恪诸先生差得很远,但我和我这一辈的人却也在努力为我们这个时代的学术复兴做力所能及的事。 哲学可以被视为“无用之学”,因为它不能一一解决具体问题,但它思考问题的路子,却可启迪人们的智慧,提高人们的人生境界,故又可被视为“大用之学”。我们研究中国哲学就是要从中发掘出其“无用之大用”,以贡献给人类社会。 |

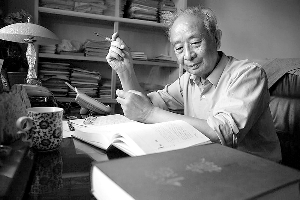

汤一介在思考《儒藏》

汤一介在思考《儒藏》 1970年汤一介(左三)在鲤鱼洲五七干校

1970年汤一介(左三)在鲤鱼洲五七干校 1958年,在北大燕南园的全家福(前排中为汤用彤)

1958年,在北大燕南园的全家福(前排中为汤用彤)  2011年,汤先生在84岁生日聚会上与妻子乐黛云合影。

2011年,汤先生在84岁生日聚会上与妻子乐黛云合影。